소설과 신문과 잡지 등이 미디어의 중심에 설 수 있었던 것은 인쇄산업의 발달과 철도와 같은 전국적 네트워크가 있었기에 가능했다. 세계를 단일한 네트워크로 묶어내고 시공의 단축이라는 놀라운 생활혁명을 이룩한 철도지만 단점도 적지 않았다. 바로 권태와 지루함이었다. 장거리 승객들은 편리함을 얻은 대신 긴 열차여행이 주는 단조로움과 지루함에 직면해야 했다. 그런 지루함과 단조로움을 재빨리 산업화하여 상업적으로 성공을 거둔 장르가 추리소설이다. 정교한 논리로 퍼즐이 깔끔하게 해결되는 범죄와 추리의 이야기에 승객들은 열광했다. 탐정소설이 철도문학으로 연착륙하는 순간이었다. 철도는 추리소설 같은 신생 장르문학들의 인큐베이터였다.

추리소설은 많은 하위장르들과 별칭을 갖고 있다. 탐정소설·경찰소설·미스터리·하드보일드·스파이소설 등등. 복잡한 설명들은 쳐내고 간단하게 말하면 탐정소설은 영국과 미국에서, 그리고 경찰소설은 프랑스에서 주로 사용되는 용어다. 터프한 탐정이 등장하는 하드보일드와 냉전시대를 반영하는 스파이소설은 추리소설 장르가 현대에 와서 분화, 발전된 것이다. 현대에는 워낙 다양하고 복잡한 형식의 이야기들이 많이 출현하자 이들 장르를 통칭하는 장르명으로 미스터리 혹은 추리소설이라 부르게 됐다. 참고로 근대 이후에 사용하는 우리 근대어의 대부분이 그렇듯 탐정소설은 디텍티브 픽션의, 추리소설은 미스터리의 일본식 번역어로 이를 차용한 것이다.

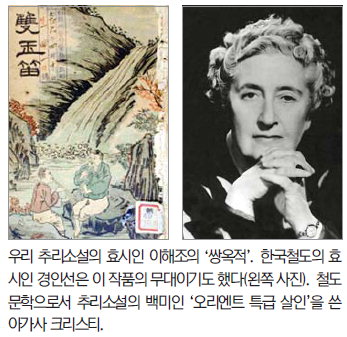

우리의 토종 추리소설은 포의 작품보다 꼭 67년 늦은 1908년에 출현하였다. 한글신문 '제국신문'에 연재된 이해조의 '쌍옥적'이 그것이다. 아쉽게도 신소설과 로망스 소설의 구태에서 완전히 벗어나지는 못하였지만, 근대적 경찰의 맹아라 할 순검들이 사건 해결의 주체로 등장한다. 이 최초의 한국 추리소설이 시작되는 작품무대가 바로 한국철도의 효시인 경인선이었다. 철도는 이후, 유명한 추리소설과 문학작품의 무대로 등장하였으며 시인의 영감을 자극하고 젊은이들의 낭만적 충동을 일깨우는 현대판 뮤즈가 된다. 탐정의 대명사가 되다시피 한 셜록 홈즈의 호적수로서 그를 위기에 몰아세우는 모리어티 교수와의 박진감 넘치는 추격전이 급행열차를 매개로 전개되기도 한다.

그러나 철도문학으로서 추리소설의 백미는 단연 아가사 크리스티(1890~1976)의 1934년에 발표된 '오리엔트 특급 살인'이다. 절묘한 반전과 트릭이 돋보이는 이 작품의 핵심 모티프는 인과응보와 밀실트릭 혹은 폭설에 갇힌 특급 대륙횡단열차이다. 오리엔트 특급열차는 1883년에 운행을 시작하면서 유명세를 탔으나 지난 2009년 12월 12일 126년 만에 중단되었다.

시리아 알레포에서 터키의 앙카라를 거쳐 프랑스 칼레를 연결하는 오리엔트 특급열차가 발칸반도에서 폭설로 멈춰 선다. 주인공 에르큘 포와로(Hercule Poirot)를 포함한 14명의 승객은 거대한 밀실로 변하여 아무도 나갈 수도 들어올 수도 없는 공간에서 느닷없는 살인사건에 작면하게 된다. 희생자 래체트는 흉악한 범죄자로 본명은 카세티다. 범인은 승객 중 한 사람 혹은 복수의 인물일 것으로 추정되며, 승객들 모두 확실한 알리바이를 갖고 있다.

작품은 범인이 누구인지를 밝혀내는 전형적인 후더니트(whodunit, who done it의 약어)다. 무관이 유관 즉 아무런 관련이 없다는 것이 깊은 관련이 있는 것이고 아무런 단서가 없다는 것이 단서라는 추리소설의 패러독스를 잘 구현하고 있다. 희생자의 몸에 난, 제각기 다른 12개의 자상(刺傷)은 범인이 누구인지를 보여주는 결정적인 증거이다. 포와로는 자신과 희생자를 뺀 12명의 승객 전원이 모두 공범이며, 이들은 수년 전 래체트에 의해 저질러진 소녀 데이지 암스트롱 유괴사건과 관련 있는 사람들이었음이 밝혀진다. 이 12명은 법이 단죄하지 못한 반인륜적 범죄를 단죄하는 배심원이었던 셈이다. 불의에 떨쳐 일어선 의로운 범인(?)들의 순수한 복수에 포와로는 암묵적인 지지를 보내며 사건을 종결짓는다.

정교한 플롯과 고품격 스토리로 이 작품은 출간 즉시 세간의 화제를 모았으며, 1974년에는 범죄 스토리에 일가견을 가진 감독 시드니 루멧(Sidney Lumet)에 의해 영화로 만들어지기도 했다. 까까머리 중학교 3학년 시절 막내 삼촌이 사온 문고본으로 이 작품을 읽고 매료되어 침대칸 열차를 타고 대륙을 여행하는 로망을 가슴에 품게 되었고 결국 그 로망이 추리소설을 연구하여 박사학위를 받게 되는 계기가 됐다.

배불뚝이 땅딸보에 팔자수염을 기른 전직 벨기에 경찰 에르큘 포와로는 괴팍스런 인물이다. 에르큘이라는 이름 그대로 포와로는 현대의 헤라클레스이다. 그를 천하무적 헤라클레스로 만들어 준 것은 근육의 힘이 아니라 합리적 이성이다. 에르큘의 다른 이름은 헤라클레스이다. 덴마크가 낳은 세계적인 동화작가 안데르센의 영어식 발음이 앤더슨(Anderson)인 것처럼 에르큘의 영어식 발음은 헤라클레스인 것이다. 이성이야말로 최고의 천하장사 곧 근대사회의 헤라클레스이니, 아가사 크리스티의 작명술은 참으로 절묘하고 또 익살스럽다.

작품을 다시 읽으면서 드넓은 대륙을 질주하는 열차 로망이 부러웠다. 부산에서 출발하여 서울과 평양을 거쳐 베이징과 러시아로 질주하는 대륙열차가 없어서인가. 한국 추리소설 100년사, 한국철도 100년사를 훌쩍 넘기고서도 아직 우리는 이런 근사한 추리소설 하나 만들어내지 못했다. 한국발 초고속대륙횡단 열차가 실크로드를 가로질러 유럽으로까지 거침없이 질주하는 평화의 대동 세계를 꿈꿔본다. 우리 철도가 가까운 미래에 꼭 이런 근사한 대(大)로망을 쓸 수 있기를 고대한다.

지금 첫번째 댓글을 작성해보세요.