[경인일보=글┃조성면(문학평론가)·사진┃철도박물관 손길신 관장 제공]기억이란 무엇인가.

뇌과학의 관점에서 이는 기억을 관장하는 중추인 해마의 작용이거나 뉴런들 간의 연결방식 같은 세포와 신경전달물질의 작동이겠지만, 인문학의 관점에서 그것은 인간의 정체성과 관련된 핵심 사안이다. 예를 들어 어린 시절의 '나'와 성인이 된 이후의 '나'는 분명 같지 않다. 아니 같기도 하고 다르기도 하다. 이 같기도 하고 다르기도 한 나를 하나로 연결하여 '나'라는 동일성에 대한 감각, 곧 정체성을 만들어내는 것이 바로 기억이다. 인간을 기억하는 존재(Homo Memorius)로 보는 근거가 여기에 있다.

그러나 기억은 균질적이지 않고, 불친절하며, 또한 정치적이다. 같은 사건도 사람에 따라 다르게 기억되어 심각한 갈등을 빚기도 하며, 관계를 돈독하게 만들어주기도 하고, 때로는 나치즘, 한국전쟁, 5·18민주화운동 등 특정한 역사적 사건에 대한 집단기억은 투표나 선거에 영향을 끼치는 결정적인 요인으로 작용하기도 한다. 문학이 기억을 예술화하고 역사는 기록하는 반면, 박물관은 기억을 보관하고 전시한다.

꽃샘추위가 물러가고 봄기운이 완연한 화요일 오후. 한국철도의 기억의 저장고 의왕시 월암동의 한국철도박물관으로 향했다. 이곳 1호선 의왕역(옛 부곡역)에는 한국철도대학·철도기술연구원·화물터미널·철도박물관 등이 들어서 있으니 가히 철도타운이라 할 수 있다.

그런데 철도타운의 원조는 사실 인천이었다. 한국철도사의 서막을 연 경인선을 비롯하여 철도 관련 전문 인력을 키워낸 최초의 교육기관인 철도이원양성소가 1905년 5월 28일 제물포에 있었기 때문이다. 이것이 1907년 11월 8일 용산으로 옮겨갔고, 종래에는 철도종사원교습소로 경성철도학교로 발전하면서 결국 현재 한국철도대학으로 발전하였으니 경인선(제물포)은 한국철도교육의 산실이기도 했던 것이다.

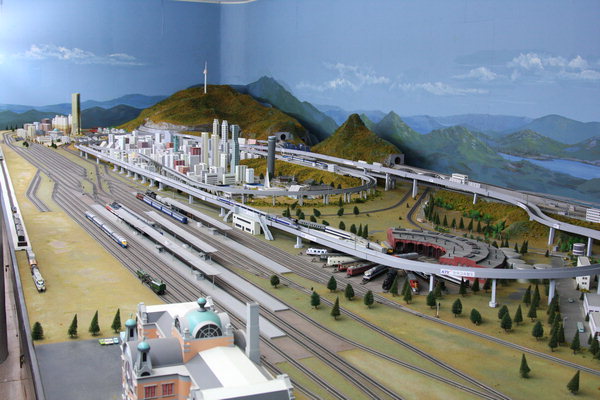

철도를 대상으로 한 만큼 철도박물관이 딱딱하고 재미없을 것 같다는 생각은 오해다. 오히려 이곳은 내 안의 '어린이'를 일깨우는 추억의 사진첩이요, 그 때 그 시절을 적적성성(寂寂惺惺)하게 기억하고 있는 살아있는 역사에 가깝다.

평일 오후라 박물관은 한산했다. 유치원에 다닐 아이들을 동반한 가족들과 동창생들로 보이는 지긋한 어르신들이 전시실의 소장품들을 보며 한창 이야기의 꽃을 피운다. 이곳에는 벌써 이야기꽃으로 가득한 이른 봄이 찾아왔다.

철도박물관은 1988년 1월 26일 개관됐으니 이제 막 성인이 된 젊은 박물관이다. 젊은 박물관이라 하나 오지랖이 넓다. 2만8천82㎡에 이르는 널찍한 옥외 및 옥내 전시장을 포함하여 1만점을 상회하는 유물을 소장하고 있다. 등록문화재인 증기기관차 파시 23호·협궤 증기기관차 혀기 13호·대통령 전용객차 등 철도사를 장식한 볼거리들로 가득하다. 특히 경인선 설계도면과 당시의 기차표 등의 희귀자료 및 용품들 그리고 장적일성철마질주(長笛一聲鐵馬疾走)라는 김종필 전 총리의 한국철도100주년 기념 휘호에 이르기까지 세심하게 살피고 뜯어보아야 할 이색적인 유물들이 관람객의 눈길을 붙잡는다.

소장 유물들의 숫자만큼 재미있고 뭉클한 사연들도 많다. 지난 2009년 12월 철도박물관에 난데없이 황소 한 마리가 들어왔다. 1951년 한국전쟁에 참천했던 청년 잭 올드리치(Jack Aldrich)는 1953년 귀국길에 황동 황소상 하나를 기념품으로 구입해간다. 그것은 작년 12월 우리들 가슴에 수많은 추억을 남기고 역사 속으로 퇴장한 경춘선 관련 유물로서 1926년 경춘선기성조합 결성 기념으로 춘천번영회가 제작한 기념물이었다. 한국철도사의 중요한 기념물임을 알게 된 팀 올드리치(Tim Aldrich)가 아버지의 소장품을 박물관에 기증한 것이다. 이것이 철도박물관에 황소가 전시되어 있는 사연이다.

이뿐이랴. 1937년 일본에서 제작되어 수여선과 수인선에 투입되어 운행됐던, 세계적으로도 희귀한 텐더식 협궤용 증기기관차 혀기 13호를 비롯하여 대한제국시대에 사용되던 일종의 열차운행허가증인 철도 통표도 눈에 들어온다. 5점의 통표 가운데 '경인선 572'는 1899년 경인선 개통 당시에 역장과 기관사가 주고받던 희귀 유물이다. 또 1897년 미국 일리노이 스틸사에서 제작된 것으로 한국 최초의 철도 경인선에 깔렸던 레일도 전시돼 있다.

전시실을 둘러보고 손길신 철도박물관장님을 만났다. 1시간 넘게 이어진 대화에서 그동안 공식화되지 못했던 철도사의 이면에 관한 많은 이야기를 접하게 되었다. 표준궤 곧 스티븐슨 게이지(Stephenson Gauge)라고 하는 1천435㎜ 레일 궤간은 정확하게 말해서 스티븐슨의 발명품이 아니라 종래의 마찻길 사이즈였다. 말이 끌던 나무 레일을 강철 레일과 증기기관차로 바꾼 것이다. 결국 이 마찻길 레일에 맞춰 스티븐슨이 증기기관차를 만든 것이다. 현재 통용되고 있는 국제적인 표준궤의 원조는 스티븐슨이 아니라 영국의 고유의 마찻길이었던 셈이다.

이와 함께 그동안 거론되기 어려웠던 한국철도사에 관한 불편한 진실도 전해져 온다. 철도의 날 제정에 관한 것이다. 철도의 날이 경인선이 개통된 9월 18일을 따서 제정됐다는 것은 잘 알려진 상식이다. 그런데 9월 18일이 철도의 날로 가장 먼저 제정, 공표된 것은 태평양 전쟁이 한창이던 1940년대 초엽 조선총독부철도국에 의해서였다. 요컨대 태평양 전쟁기 철도원들의 기강 확립을 위해서 적당한 날짜를 찾다가 결국 경인선 개통식 날을 철도국기념일로 제정하고 이날 신사참배를 함께 강행하였다는 것이다. 1965년 우리 손으로 제정된 현행 철도의 날보다 훨씬 앞서 일제에 의해 9월 18일이 철도의 날로 시행되고 있었던 것이다.

백문불여일견이라더니 과연 박물관 체험은 산 공부로 책상 앞에 앉아 책을 파는 문자공부의 한계를 보완해준다. 부지런히 뛰어다니다 보니 지나간 과거가 생생한 현재로 되살아난다. 새봄 의미 있는 추억과 기억을 만들기 위해 가족과 함께 박물관을 찾는 것도 좋을 듯하다. 추억이 부족한 삶은 얼마나 가난한가. 풍요로운 삶을 위해 아름답고 좋은 기억을 만들자.

"우리는 기억한다, 고로 존재한다."