[경인일보=정진오기자]일본인 학자 중 근대 한일관계사 분야의 '양심적 연구자'로 꼽히는 운노 후쿠쥬(海野福壽)가 쓴 '일본의 양심이 본 한국병합'이란 책은 조선의 개국에서 강제병합에 이르기까지의 과정을 서술하고 있다. 이 책은 여타의 근대 역사서와는 달리 '인천'에서부터 시작한다. '조선의 개국'을 제1장으로 놓고 있는데, 그 페이지를 '강화도에 새겨진 전쟁의 흔적'으로 연다는 점이 눈에 띈다고 할 수 있다.

인천은 부산과 원산에 이어 세 번째로 개항을 했는데, 운노 후쿠쥬는 강화도를 맨 먼저 주목하는 것이다. 특히 병인양요와 신미양요를 포함한 여몽전쟁과 병자호란 등 강화도가 직접 겪어야 했던 '전쟁의 역사'에서부터 이야기를 풀어간다.

그는 서구 열강의 동아시아 진출 현상을 강화도에 맞추어 "청나라와 일본에 이어서 조선도 개국시키려는 열강의 굶주린 파도가 물밀듯이 이 섬에 밀어닥쳐 해변을 쓸었다"고 표현하고 있다.

■ 몰려드는 열강세력

유럽세력이 본격적으로 아시아를 '통치'하기 시작한 것은 18세기 중엽부터라고 할 수 있다. 인도를 놓고 프랑스와 영국은 7년 전쟁(1756~1763)을 치렀다. 인도 이후엔 중국(청나라)이었다. 열강의 중국 차지하기는 아편전쟁으로 정점에 달했다.

1860년 2차 아편전쟁으로 프랑스, 영국 연합군은 베이징의 원명원(圓明園)을 점령했고, 러시아는 중국의 우수리강 동쪽 영토를 차지했다. 이로 인해 조선은 뜻밖에도 러시아와 국경을 맞대야 하는 상황을 맞았다. 중국은 이미 1841년 1차 아편전쟁에서 패해 홍콩을 내주고, 상하이와 광저우 등지의 항구를 열어야 했다.

일본도 1854년, 미국의 '함포외교'에 무릎을 꿇었다.

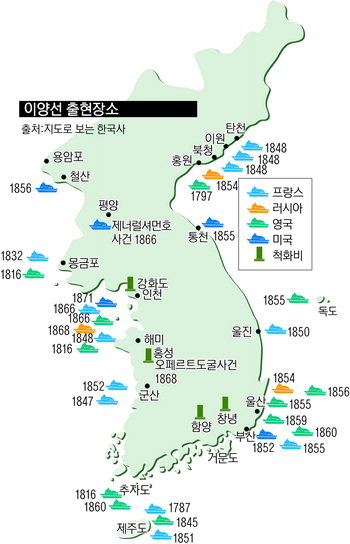

한반도 역시 '서세동점'에서 예외는 아니었다. 16~17세기 이른바 '대항해시대' 유럽 여러 나라의 함선들이 동아시아 지역을 탐사하는 과정에서 한반도를 인식하기 시작했다. 1816년 영국 바실 홀 함장이 서해안 일대를 탐사했고, 1845년에는 영국의 군함 사마랑 호가 제주도와 거문도, 서해안 일대를 탐사했다. 또 1846년에는 프랑스 함대가 '기해박해'의 보복으로 '서울 침공'을 기도했으나, 한강 입구를 찾지 못해 되돌아갔다. 그 10년 뒤에는 프랑스의 게랭 제독이 침공을 위한 수로정찰 차원에서 경기만 일대를 조사했다.

러시아, 프랑스, 영국, 미국, 독일 등 서구 열강의 함선들은 조선 개항을 호시탐탐 노리고 있었다. 1866년의 병인양요와 1871년의 신미양요는 어느 날 갑자기 발생한 게 아니란 얘기다.

■ 국내 정세

병인양요 4년 전, 조선에선 농민항쟁이 거세게 일었다. 당시의 일을 '임술 농민항쟁'이라고 하는데, 이는 '삼정의 문란'이 원인이라고 할 수 있다. 세금의 전정(田政), 병무의 군정(軍政), 빈민구제책인 환정(還政)에서 탈법과 부정부패가 극도에 달해 백성이 견딜 수 없었던 것이다. 이런 와중에 대원군이 등장해 실권을 잡았다. 그러나 대원군은 초기에 삼정문란을 해소할 수 있는 개혁정책을 시행하다가 경복궁 중건 등 왕권 강화에만 몰두한 나머지 현실을 무시한 경제정책으로 국가와 민생경제가 결딴났다. 또다시 백성의 고혈을 짜내는 쪽으로 시대를 거스른 것이다. 백성의 원망이 극에 달했다.

그러나 백성을 돌보고, 대외관계의 돌파구를 마련할 정책은 나오지 않았다.

황현(1855~1910)은 조선 말기 47년간(1864~1910)의 역사를 기록한 '매천야록'에서 "대원군이 나랏일을 맡던 갑자년(1864)에서 계유년(1873)까지 십 년간은 온 나라가 떨며 무서워했다"고 썼다. 정책이 잘못됐다는 것은 알지만, 누구 하나 이를 바로잡으려 건의하지 못했다는 얘기다.

조선에는 세계사적 흐름을 정확히 꿰뚫을 인재가 없었던 것도 대외정책이 거꾸로 가는 데 결정적 역할을 했던 것으로 볼 수도 있다. 인재를 기용하지 못한 것은 과거(科擧)의 문란에 있었다. '매천야록'은 그 실상도 구체적으로 전한다. 임금과 나이가 같다고 합격시킬 정도였고, 종친이면 가리지 않고 특전을 베풀었다고 하니 그 폐해를 짐작하고도 남는다. 본관이 전주 이씨인 경우 모두 시험에 붙어, 당시의 과거시험을 '종친과'라고 부를 지경이었단다. 이런 과거 문란은 병인양요 직후에도 극심했다고 한다. 밀려드는 서구열강에 맞서야 할 인재를 국가에서 솎아낸 셈이다. 그러나 일본은 18세기 중엽부터 이미 유럽의 학문적 성과들을 일본어로 번역해 내고 있었다. '란가쿠샤'(蘭學者) 집단에 의해서다.

대외정책 또한 시대착오적이었다. 병인양요 2년 전인 1864년(고종 1년) 2월, "두만강 건너편에 이상하게 생긴 사람들(異樣人)이 나타났다"는 급보가 조정에 올라왔다. 통상을 요구하는 러시아 사람들이었다. 조선 역시 서세동점의 세계사적 조류에서 비껴나 있지 않은 상황이었지만 조선 조정은 적절하게 대처하지 못했다. 대원군은 러시아인의 등장은 내통한 사람이 있기 때문이라며, '간첩' 색출을 지시해 2명의 백성을 두만강가에서 효수(梟首)했다. 러시아인이 처음 나타난 지 3개월만이었다. 당시 조선에는 이미 천주교 신부들이 여럿 들어와 있었다. 그러나 천주교는 조선에서는 당쟁의 희생양이 되고 말았다. 신유박해(1801년)와 기해박해(1839년) 등의 와중에서도 천주교는 다시 들어왔다. 하지만 1866년 9명의 프랑스 신부와 8천여 명의 천주교 신자들이 목숨을 잃는 대참극(병인박해)이 일어났다. 여기서 가까스로 목숨을 건진 리델 신부가 청나라 체푸(芝부·현재 옌타이)로 탈출해 프랑스 함대 사령관 로즈 제독에게 신부들의 처형 사실을 전했다. 병인양요의 서막은 이렇게 올랐다.

■ 열강의 눈에 비친 조선

당시 서구인들은 조선을 어떻게 생각했을까.

병인양요가 있기 12년 전에 조선 땅을 둘러본 러시아의 유명 문학가 I. A. 곤차로프(1812~1891)가 쓴 여행기는 흥미롭다. '전함 팔라다호'란 제목의 이 여행기는 2명의 러시아인 조선 여행기를 더해, '러시아인, 조선을 거닐다'란 책으로 2006년에 번역돼 나왔다.

러시아 함대 '팔라다호'를 타고 1854년 4월 거문도에 도착한 곤차로프는 러시아인 최초의 한국방문기라고 할 수 있는 이 책에서 "극동지방에 속해 있는 마지막 민족을 볼 수 있게 됐다"고 표현한다. 중국과 일본은 개방했는데 조선만 남았다는 얘기다.

러시아인들은 이때 한문으로 필담을 나눌 수 있는 준비까지 했다. 이들에게 조선인의 생김새며 옷차림 등 모든 게 신기해 보였다. 물물교환도 제안했으나 거절당했다. 곤차로프는 주민들이 먹을 게 부족했기 때문에 물물교환을 거절했다고 봤다. 그러나 조선인들은 (배고픈 가운데서도) 20마리의 물고기와 4통의 물, 말린 해삼 등을 건넸다. 러시아인들은 눈병에 쓰라고 안약을 줬다.

러시아인들은 조선과 중국, 일본의 가장 큰 차이점을 방에 신발을 신고 들어가느냐, 그렇지 않느냐로 보기도 했다. 특히 러시아는 조선과 중국, 일본 등 극동을 '시베리아의 주변국'으로 인식하고 있었다. '극동'이란 말 자체가 유럽을 기준으로 한 것이다.

■ 우리가 본 그들

곤차로프 일행이 러시아 전함 팔라다호에서 보트로 갈아타고 뭍을 향해 가자, '공포에 질린 여자와 아이들이 마을에서 산으로 도망쳤다'고 곤차로프는 적었다. 또 '한 무리의 남자들이 와서 우리 편의 팔과 앞깃을 잡고 막으며, 일행이 마을에 들어오지 못하게 하려고 애썼다'고 했다. 낯선 이방인의 등장에 반응하는 당시 조선 백성들의 모습이 눈앞에 훤하다.

전함 팔라다호에 승선했던 조선인들은 함실에 있는 '구세주 성상'에 대해 무엇이냐고 묻고, 대답을 듣고는 자리에서 일어나 경건하게 성상에 고개를 숙여 절을 했다고도 한다.

당시 조선은 또 외국인에게 공식적으로 대할 때는 정부 차원의 식사를 대접해야 했다는 기록도 있다.

프랑스 군인으로 그림 솜씨도 뛰어났던 앙리 쥐베르(1844~1909)가 병인양요 참전 경험을 기록으로 남긴 '쥐베르의 조선 원정기'에도 재미있는 대목이 많다. '프랑스 군인 쥐베르가 기록한 병인양요'란 책으로 번역돼 나온 쥐베르의 기록에 따르면, 1866년 9월 '사상 처음으로 유럽 선박이 극동에서 세 번째 가는 나라의 수도 앞에 정박'했는데, 관리가 나와 "부디 돌아가 주시오. 그리하면 우리의 온 백성이 기뻐할 것이외다"라고 했다고 한다. 쥐베르는 이러한 '겸손한 간청'을 정부 측의 두려움을 반영한 것으로 풀이했다. 조선은 프랑스 전함의 한강 진출의 의도를 전혀 파악하지 못했다는 얘기다.

다소 엉뚱한 이야기도 있는데, 10월에 프랑스 군이 강화 갑곶 부근을 점령했을 때 주민들이 다 도망갔는데, 어떤 '용감한 주민 1명'만이 남아 집을 지켰다고 한다. 프랑스 군인들은 이 주민이 살던 '갑곶이 언덕'을 '철학자의 산'이라고 불렀단다.

아마도 이 용감한 '철학자'는 프랑스 군에게 재산을 빼앗기느니 차라리 목숨을 내놓겠다는 각오를 했거나, 아니면 프랑스 신부 등 '이양인'들과 깊은 연관이 있어 전혀 두려움을 느끼지 않았던 것 중 하나일 것이다.

※ 근대 한미관계사 전문가가 본 병인·신미양요

"조선굴복 문호개방 목적 전형적 포함외교… 재래식 무기로 美·佛 함대 막기엔 역부족"

근대 한미 관계사 연구의 권위자인 김원모(77·사진) 단국대 명예교수는 "당대 서구 열강들은 경쟁적으로 자국의 상품을 내다 팔 시장을 확보하기 위해 무력으로 다른 나라를 식민지화하는 제국주의 정책을 폈다"며 이같이 말했다.

김 교수는 지난 17일 경인일보와 전화 인터뷰에서 "프랑스 함대는 조선에서 가톨릭 선교활동을 펴던 프랑스 신부를 처형한 것에 대한 응징을, 미국 함대는 대동강에서 제너럴 셔먼호를 불태워 자국민을 살해한 것에 대한 보복을 명분으로 삼았지만 결국은 조선과의 통상이 목적이었다"고 강조했다. 병인·신미양요, 두 전쟁을 김 교수는 "조선을 굴복시켜 문호를 개방시키기 위해 군사적 위협을 가한 '포함외교(砲艦外交)'의 전형이다"고 규정했다.

김 교수는 이어 "당시 조선군이 보유한 재래식 무기는 프랑스와 미국 함대를 대항하기에 역부족이었다"며 "신미양요 때를 보더라도 미군은 3명이 목숨을 잃은 데 반해, 조선군은 무려 350여명이나 전사하는 등 막대한 피해를 입었다"고 설명했다.

흥선대원군의 쇄국정책에 대해 김 교수는 "조선을 침략한 서양 오랑캐와의 교섭을 일절 금지하는 조치였다"며 "흥선대원군이 실각한 뒤에야 서서히 개화파가 등장하기 시작했다"고 말했다.

김 교수는 또 "어떤 이유에서든 중국과 일본에 비해 조선의 근대화 시기가 늦어진 것은 비극이다"며 "조선은 이때까지도 중국을 종주국으로 삼는 사대주의 사상이 뿌리깊게 박혀 있어 외국의 선진 문물을 받아들이려는 노력을 하지 않았다"고 지적했다.

김 교수는 끝으로 "병인·신미양요 당시 강화도는 서양 세력의 침략에 맞서 서울을 지키는 최전방 군사 요충지이자 가장 중요한 해상 관문이었다"면서 "지난해 인천 연평도 포격 사태만 보더라도 오늘날 역시 한반도는 남북 분단의 현실과 세계 열강의 역학관계가 작용하는 분쟁지역인 만큼 서해 5도를 비롯해 국방 안보를 굳건히 하는 게 중요하다"고 강조했다.

![[‘걸산동’ 통행제한] 경기 남·북부 차이가 불러온 분노](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/29/news-p.v1.20250418.44b0d189238a47009a0203975449e70c_R.jpeg)