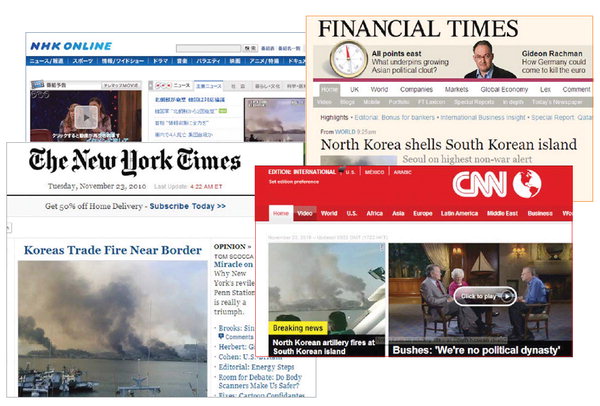

인천이 왜 '세계의 전장'인지가 여실히 드러나는 순간이었다. CNN, NHK 등 해외 방송매체는 연평도 포격 소식으로 긴급 방송을 편성했고, 통신·신문 매체의 인터넷 홈페이지는 머리기사로 다뤘다. 반기문 유엔사무총장은 북한 포격에 대해 비난하며 남북한에 '즉각적인 자제'를 요구했다. 세계 각국 정상도 일제히 우려를 표명했다. 인구 1천750명에 7.29㎢ 크기의 연평도발 소식이 세계 언론의 톱뉴스가 된 것이다.

연평도 포격이 일어난 지 1년, 경인일보는 당시 현장을 취재하고, 기사를 작성한 외신기자들을 인터뷰했다. 그들은 아직도 포격 현장이 뇌리에서 떠나지 않는다. 외신기자들은 한결같이 "한국에서 활동하는 기간 중 접한 가장 충격적인 사건이었다"고 당시를 회상했다.

중국의 한 방송매체 한국 지국장을 맡고 있는 루 싱 하이(盧星海)는 일이 터지자, 본사에 보고함과 동시에 인천을 향해 달렸다. 처음 접하는 충격적인 일이었다.

그는 "텔레비전에서 소식을 접한 뒤 기자의 감으로 일단 현장에 가야겠다는 생각뿐이었다"며 "충격일 뿐이었다. 1시간 동안 방송장비를 챙기고 취재팀을 구성한 뒤 바로 인천으로 출발했다. 가는 동안 라디오를 들으면서 새롭게 발견된 상황이 있는지 체크했다"고 했다.

그는 아무 것도 단정하지 못했다. 북한에서는 남한이 선제공격한 것이라고 전했다. 그의 머리 속에는 남한과 북한 모두의 입장이 맴돌았다. 연평도의 소식을 묻는 회사의 전화는 계속해 걸려왔다. 우선 급한 대로 전화로 현장의 분위기를 전하는 리포트를 했다. 그의 리포트는 곧장 머리기사로 긴급 타전됐다. 인천의 소식이 중국 관영매체에 소개되는 것은 흔치 않은 일이다. 연평도 포격 소식을 접한 그의 지인은 그가 종군기자가 된 것 아니냐며 안부를 묻는 전화를 하기도 했다.

연평도 포격 다음날인 24일, 연평도로 달려간 신화통신의 지신롱(姬新龍) 기자는 "평소에는 하루 3건 정도 쓰는데 연평도 포격 당시에는 하루에 20~30건의 기사를 송고했다"며 "연평도 관련 소식은 남북한 정세가 가지는 특수성 때문에 굉장히 비중있게 다뤄졌다"고 말했다. 전 세계에서 한국에만 남아있는 마지막 냉전구도, 그 구도가 표출된 인천의 이야기는 동아시아, 세계와 연결되는 이야기였다.

CBS 도널드 커크(Donald Kirk) 기자는 연평도 포격 당일 사건의 개요를 파악한 뒤 다음날 연평도행 배를 탔다. 그는 "연평도 마을을 걸어다니면서 포격을 맞은 가게와 집을 볼 수 있었다. 섬에는 몇몇 사람만 남아있었고, 물건을 가지러 들어오는 사람과 떠나는 사람을 볼 수 있었다"고 했다. 그에게 연평도의 모습은 '파괴' '황폐화'로 요약된다.

아사히신문(朝日新聞) 국제부 요시히로 마키노(牧野愛博) 기자는 연평도 포격 사건을 접하고 하루 종일 긴장감을 풀지 못했다. 한국 취재팀장인 그는 기자 2명을 현장에 보냈지만 북한이 추가 도발할 가능성이 보였다. 바로 전면전으로 이어질 수도 있다고 생각했다. 이 사건은 충격 그 자체였다. 그는 "5년간 한국에 있으면서 천안함 사건도 경험했지만 연평도 포격의 긴장감은 비할 바가 아니었다"고 회상했다.

한국에서 활동하는 프리랜서 기자들 역시 각국의 언론사가 연평도 포격에 대한 기사를 요청하면서 3~4일간을 극도의 긴장된 상태로 보내야 했다.

CNN, BBC, 타임스 등 해외 유력 언론에 연평도 관련 기사를 송고했던 앤드류 새먼(Andrew Salmon) 기자는 연평도 포격이 일어난 직후에 CNN에서 전화를 받고 '청와대' 등의 입장을 정리해 한국의 긴박했던 상황을 전화상으로 리포팅했다.

그는 "(1950년)한국전쟁의 현장을 다시 보는 것 같은 느낌이 들었다"고 했다. "연평도를 빠져나오는 난민, 포화로 새카맣게 변해버린 언덕, 마을 곳곳에서 피어오르는 연기는 생각해 왔던 한국전쟁의 모습 그 자체였다"고 말했다.

CBS 도널드 커크 기자는 "포격의 원인 가운데는 북한이 연평해전이나 천안함에서 그랬던 것처럼 NLL을 그들만의 방식으로 정립하려는 데 있다"며 "아마도 북한은 남한의 반응을 테스트해 보려는 시도였을 수도 있다"고 했다.

신화통신 지신롱 기자는 "포격의 원인으로는 북한이 말한 대로 (남한의)NLL상에서의 군사훈련을 꼽을 수 있다"며 "북한은 NLL을 인정하지 않고 있다. 섬에 발생한 문제는 해역의 문제로 연결지을 수 있다"고 말했다.

당시 연평도 포격에 뒤따라 한미 합동훈련을 진행하는 등 강경한 태도로 나갔던 한국정부에 대해서 외신들의 평가는 엇갈렸다.

르 피가로의 세바스찬 팔레티(Sebastien Falletti) 기자는 "한국이 강경하게 실제로 대응을 하면서 북한의 추가 도발을 막을 수 있었다"며 "지금에 와서 돌아보면 당시 한국정부의 대응은 균형을 맞추는 것이었다고 생각된다"고 말했다. CBS 도널드 커크 기자는 "정부는 경계태세를 강화했고, 많은 해병을 섬으로 보냈고 보다 강화된 방어태세를 구축했다"며 "그러면서 동시에 정부는 어떤 위협이나 도발은 하지 않았다. 나는 한국 정부가 보다 효과적으로 미래 도발에 대응한다고 하면 그게 최상의 정책이라고 생각한다"고 말했다.

반면 루 싱 하이 지국장은 "당시 한미 군사훈련을 진행한다는 것은 문제가 있었다"며 "긴장감이 고조되고 있는 상황에서 훈련을 하는 건 이해가 안 가는 부분이 있었다"고 말했다.

※ 10여년째 한국서 기자생활 '앤드류 새먼기자'

북한포격 김정일 소행 직감… 남한 알리는게 최고의 대응

가디언지는 한국에서 기자생활을 하고 있는 앤드류 새먼(Andrew Salmon)에게 '행운아'라고 말했다. 21세기에 20세기의 소식을 담은 마지막 냉전 기사를 쓸 수 있는 지역에 있는 것이 기자에게는 행운이라는 것이다.

한국전쟁과 관련한 책인 '마지막 한 발(To The Last Round)'을 쓰기도 한 그는 그런 '매혹적인 한국의 이야기'에 빠져들었다. 그는 10여년째 한국에서 프리랜서 기자생활을 하고 있다.

새먼은 연평도 포격 당시에도 전쟁기념관에서 한국전쟁과 관련된 취재를 하고 있었다. 그는 급하게 CNN에서 걸려온 전화를 받고 긴급하게 리포팅을 했다.

천안함 당시에는 사건이 터진 즉시 '10분 뒤에 리포팅을 해줄 수 있겠냐'는 CNN 보도국의 요청을 받고 급하게 리포팅했다. "천안함과 다르게 연평도 포격의 경우 북한의 소행이라는 것을 바로 알 수 있었습니다. 그동안 KAL기 테러 등 많은 도발을 북한이 감행했지만, 모든 도발은 발뺌할 수 있는 것(Deniable)이었지만 연평도는 달랐습니다. 그만큼 충격도 컸죠."

그는 포격이 일어났던 당시에도 김정일의 지시로 일어난 사건임을 그대로 느낄 수 있었다고 했다.

"만약 김정일의 지시없이 포격이 일어났다고 하면 더 위험한 일입니다." 그는 독재정치가 흔들렸던 아프리카 소말리아 곳곳에서 일어났던 내전과 수백만명 난민의 모습을 예로 들었다. "특히 남한은 이념적으로 분리되어 있어서 북한의 통치체제가 당장에 흔들린다면 사회적 합의를 이끌어내는 것도 어려울 것입니다. 이를 극복할 방안을 마련해야 합니다."

그는 북한에 대한 대응 방안으로는 음(陰)과 양(陽)을 들고 나왔다. "강한 것에는 부드러움으로 상대를 해야 한다고 봅니다. 북한이 무력을 쓴다고 한국이 무력으로 공격하는 것은 안 될 일이죠. 북한의 군사 몇 명이 죽는다면 김정일을 도와주는 것밖에 되지 않습니다. 남한은 정보전으로 가야 합니다. 남한의 모습을 북에 알려주는 것, 그 자체가 김정일에게는 가장 큰 위협이 될 것입니다."

그는 개성공단의 사례를 북한에 대응하는 최고의 방법으로 꼽았다. 돈을 퍼준다는 비난을 들어도 개성을 통해 남한의 모습을 조금씩 알리는 일이 북한을 바꾼다는 것이다.

그렇다고 무장태세를 완화하는 것은 평화로 다가가는 데 도움이 되지 않는다는 생각이다. 햇볕정책은 좋지만 도발에는 바로 대응하는 모습을 보여주는 것이 필요하다는 것이다.

지난 11월 21일 서울 일본대사관 앞 커피숍에서 만난 그는 인터뷰 도중 한반도 평화방안을 언급하며 이명박 대통령과 김대중 전 대통령, '당근'과 '채찍'을 이야기했다. "60년 동안 풀지 못했던 한반도 평화방안에 대해 제가 이야기하는 건 무립니다. 다만 '김대중의 햇볕정책'과 '이명박의 도발'에 대한 강경한 대응이 함께 돼야 한다고 생각합니다. 당근과 채찍을 함께 사용하는데서 평화의 답을 찾을 수 있지 않을까요?" 그는 앞으로도 한국전쟁, 한국의 소식을 전하는 기자로 고민할 과제로 평화를 남겨놨다.

※ 서해 분쟁관련 '외신들 반응'

美·日등 세계각국 '北韓' 비난… 中·러 구체적 반응 자제 '대조'

서해에서 일어난 분쟁에 대한 외신들의 반응은 엇갈렸다.

중국 관영 통신사인 신화통신은 포격이 일어났을 당시에는 YTN 등의 보도를 인용, '북한이 연평도에 포를 쐈다'고 했으나 후속 보도에서 '포를 교환했다(exchanged artillery fires)'는 표현을 쓰면서 사건을 보도했다. 북한의 책임에 대한 언급은 없었다. 2011년 11월 26일에는 '북한에 맞서려는 꼭두각시 그룹에 대해 북한이 상황을 어떻게 피해야 할지 방법을 모르겠다'는 북한 측의 주장을 일방적으로 전하기도 했다. 중국 관영방송에서는 남한이 먼저 선제공격을 했다고 주장하는 북한의 입장을 비중있게 보도하기도 했다.

이런 중국에 대해 미국, 유럽 등의 언론은 비난을 내놓기도 했다. 월스트리트저널(WSJ)은 '세계 각국이 북한을 비난하는 와중에 중국은 원칙론적 입장만 되풀이하고 구체적 반응을 밝히는 것을 꺼리고 있다'고 보도하기도 했다.

보도의 차이는 천안함 당시에도 있었다. 한국이 천안함 피격사건 최종 조사결과를 발표한 이후 미국 워싱턴포스트는 2010년 5월 19일자에 '한국 정부, 해군함정을 공격한 북한을 공식적으로 비난'이라는 제목의 기사를 보도했다.

뉴욕타임스는 '미국정부는 북한 지도자가 천안함에 대한 공격을 승인한 것으로 결론지었다'는 내용을 보도했다. 일본 요미우리, 아사히신문 등도 마찬가지로 '북한의 어뢰공격이 맞았다'며 '일본과 미국이 한국을 전면 지원한다'는 내용과 북한에 대한 단호한 외교를 주문하는 사설을 싣기도 했다.

반면 중국과 러시아는 천안함에 대해 각국이 상황의 악화를 피하길 희망한다는 내용을 담은 기사를 보도했다. 중국 관영매체인 인민일보 해외판은 '천안함 사건에 각국이 냉정히 처리하길 희망한다' '상황악화를 피하길 희망한다'는 논조의 기사를 잇따라 실었다.

러시아 네자비지마야 가제타(Nezavisimaya Gazeta)는 한국이 발표한 천안함 피격사건 조사결과에 대한 의혹을 제기하는 외부 논평을, 이즈베스티야(Izvestia)는 북한이 대북심리전을 재개하려는 한국을 위협하고 있다는 내용의 기사를 싣고 남북간 긴장이 고조되고 있다고 보도했다.

/홍현기기자