한중수교 이듬해인 1993년 12월 자매결연을 체결한 인천과 톈진이 내년이면 교류 20주년을 맞게 된다. 톈진은 인천이 중국쪽 도시와 맺은 첫 자매결연 도시이기도 하다. 당시엔 인천과 톈진의 도시성격이 비슷하다는 정부의 추천도 있었다. 그동안 톈진과 경제부문과 공직부문의 활발한 교류활동을 진행한 인천은 내년 톈진과의 자매도시 결연 20주년을 기념하기 위한 다양한 행사를 준비하고 있다. 향후 한중FTA가 체결되면 두 도시간 교류는 더욱 활발해질 것이라고 인천시는 내다보고 있다.

인천과 중국의 톈진은 공통점이 있다. 수도에 인접한 중요 도시라는 것이다. 이 점에 있어서 개항까지의 저항도 있었다. 하지만 서구열강의 강요와 자본주의 시장체제라는 대세 속에서 인천과 톈진의 개항은 이뤄졌고, 두 도시는 곧 본격적인 근대도시로의 성장을 시작했다. 수도와 그 배후지를 시장으로 하는 입지조건은 개방을 요구하던 국가들에 의해 근대적 도시로 변모하게 됐다는데 공통점을 갖고 있는 것이다.

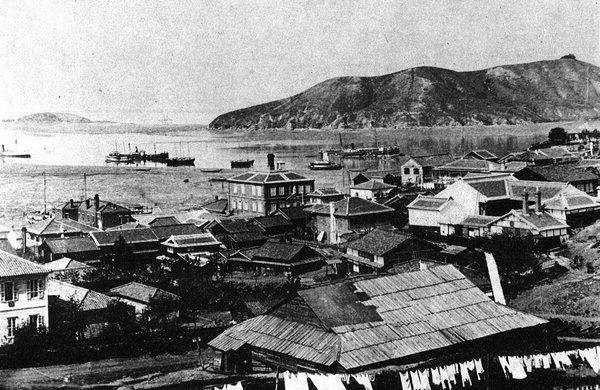

■ 개항, 톈진의 근대화를 이끌다

강남대 강경락 교수의 '천진과 인천의 개항장 비교연구'에 따르면 중국의 톈진은 영국과 프랑스 연합군의 군사적 압력에 의한 북경조약(1860년)에 의해 개항이 이뤄졌다.

영국과 프랑스, 미국 등이 톈진에 조계지를 수립하게 됐고, 곧이어 독일과 일본, 러시아, 이탈리아, 오스트리아, 벨기에가 톈진에 조계지를 확정하게 됐다. 조계지의 급속한 팽창으로 인한 도시공간의 확대는 필연적으로 도시기반시설의 확장을 필요로 하게 됐다.

1860년 개항 이전까지 톈진에 있던 54개의 도로는 개항 이후 1949년까지 435개로 늘어났다. 개항 이전에 비해 10배 가까이 늘어난 것이다.

도시를 구획하는 이항(里巷)의 건설 역시 1860년에서 1899년까지 651개가 건설됐다. 이후 1910년에서 1919년까지 718개, 1920년에서 1929년까지 1천11개가 만들어졌다. 1860년에서 1949년까지 약 90년간 이전의 7배에 달하는 3천923개의 이항이 건설된 것이다.

도시공간의 확대와 병행해 인구의 도시집중 현상도 급속히 진행됐다. 이러한 도시화와 인구의 집중은 공상업의 변화를 초래했다.

관련 통계에 따르면 1846년 19만8천715명이었던 톈진의 인구는 1903년 32만6천552명으로 늘었고 1937년엔 113만2천263명을 기록해 인구 100만명을 돌파했다. 이는 다른 지역으로부터의 인구유입으로 인해 이뤄진 것으로 학계에선 보고 있다. 개항은 전통상업에 다른 국가와의 '무역' 이라는 요소를 도입하게 했다. 톈진의 수출과 수입이 중국 전체에서 차지하는 비중은 개항 초기 1864년부터 1874년까지 수출의 경우 2~5%, 수입은 10~20%로 상당히 중요한 비중을 차지하고 있었음을 알 수 있다.

이 같은 무역의 발달은 톈진을 화북지역의 상업중심도시로 발전시켰다. 내륙과의 물자교역규모가 지속적으로 확대된 것이다. 톈진의 상업이 최고조에 달했던 1928년 각 분야별 상점 수는 총 2만1천여개에 달했다고 한다. 직업을 가진 사람 중 약 7.2%가 상업에 종사했다는 내용도 있다.

■ 인천의 도시구조 바꾼 개항

인천은 톈진에 비해 20여년 뒤인 1883년 개항했다. 1876년 일본의 강압으로 맺게 된 강화도조약이 인천 개항의 원인이었다.

당시 조선은 인천의 개항을 강하게 거부했다. 인천이 수도 부근의 요충지였고, 개항으로 곡물 등이 해외로 반출되면 국내 물가가 폭등해 민심이 동요할 것을 우려했기 때문이다.

하지만 결국 인천의 개항은 이뤄졌고 일본의 조계지가 설정됐다. 이어 청나라의 조계가 생기고, 미국, 영국, 독일 등도 가세하게 됐다. 이 같은 조계지 확대는 톈진과 마찬가지로 인천의 도시공간 확대의 주요 요인 중 하나로 평가되고 있다.

특히 1931년에서 1945년 사이에 이뤄진 인천의 급속한 확장은 일본의 만주사변과 중일전쟁으로 무기와 군수물자 조달이라는 필요성에서 비롯됐다. 이와 동시에 인천에 근대적이고 본격적인 도시계획이 시행됐다. 철도 또한 발달해 물자의 수송이 더욱 빨라졌고, 서울과의 관계는 더욱 긴밀해졌다.

이같은 도시규모의 확장은 인구증가로 이어진다. 1895년 9천명 남짓하던 인천의 인구는 1936년에는 인구 10만명을 넘어서는 도시로 성장했다. 톈진과 절대적인 인구수에서는 비교할 수 없지만, 1900년대 초기 조선에서 인구 1만명 이상의 도시가 17개에 불과했던 만큼, 인천의 인구성장세는 톈진과 비슷한 수준과 위상을 가지면서 성장했다는 평가도 있다.

도시공간과 인구의 확대는 톈진과 마찬가지로 새로운 근대적 경제구조의 변화를 나타내게 했다. 수도에 인접한 최고의 입지조건을 갖고 있는 인천이 중요한 무역항으로서 성장한 것이다.

인천의 수출입 무역은 개항 직후인 1884년부터 1935년까지 50년 사이에 3만6천287%라는 엄청난 증가세를 보였다. 특히 1895년부터 1911년까지는 부산을 뛰어넘는 국내 1위의 수출입규모를 보이기도 했다. 대외무역은 인천 경제의 중심이 됐다. 근대적 공업의 출현은 개항보다는 일본의 영향이 크다는 평가다. 근대공업을 대표하는 경공업 분야의 방적공장과 제분공장이 1935년에서야 설립된 것이다. 한때 인천지역 인구의 21.3%가 공업에 종사하기도 했다. 하지만 이 같은 일본 주도의 인천의 근대 공업화는 급격한 도시확장을 제대로 따라가지 못해 이후 인천 인구의 40%에 달하는 불안정한 노동자계층을 양산했다는 부정적인 평가도 있다.

■ 같은 듯 다른 인천과 톈진의 개항

강경락 교수는 개항으로 인한 인천과 톈진의 근대도시로의 성장과정은 비슷한 입지조건에서 출발했고, 근대도시로의 외양적 팽창이 급속히 이뤄졌다는 점에 있어 공통점을 갖는다고 보고 있다. 톈진의 경우 개항 초기 산업화의 과정에서 자율적 시기를 가질 수 있었고, 제한적이나마 자생적 공업화의 길을 걸을 수 있었던 반면, 인천은 일본 주도의 경제구조 속에서 수탈과 유통의 통로로서의 역할이 강조돼 근대공업이 성장할 수 없었다는 차이를 갖고 있지만 결국 개항이 근대도시로의 성장에 시발점이 됐다는 것이다.

이와 동시에 개항은 불균형적이고 외적으로 팽창한 기형적 거대도시를 생성시켰다는 또다른 공통적인 결과물을 나타내기도 했다고 그는 평가했다.

/이현준기자