어땠을까? 평생 넝마주이로 살다 아내에게 자신의 대표작 이름을 붙인 찻집하나 남기고 간 천상병 시인이 지금도 인사동 어딘가를 거닐고 있다면…. '감자'로 유명한 자연주의 작가 김동인이 지금도 살아있다면 우리 사회를 어떻게 묘사했을까? 양평 잔아문학박물관에 가면 이런 상상을 하는 것이 한결 수월해진다. 천상병 시인의 결혼사진이 걸려있고, 김동인 작가의 얼굴을 꼭 닮은 테라코타(점토를 구워 만든 조각이나 건축 장식용 제품)가 오는 이를 반긴다.

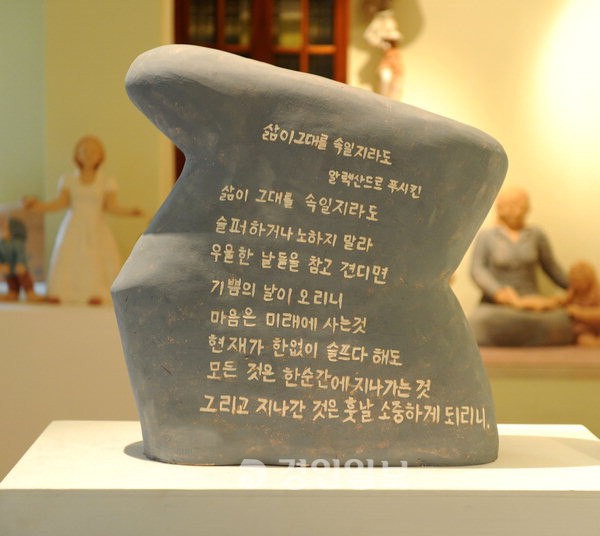

60년전 발간된 김소월 시인의 책, 1955년 1월에 창간된 현대문학 창간호 등 오래된 책만이 지닐 수 있는 책 냄새와 수많은 문인들을 재현한 테라코타 작품의 흙내음은 한국현대문학과 역사를 함께하며 구수하게 펴져나간다. 그 안에서 문학정신을 고집스럽게 지키며 사는 잔아문학박물관 관장 김용만 작가를 만났다.

|

■ 이 시대 최후의 바보

소설가 김 관장은 올해 나이 일흔셋이지만 소설 시평 수필 등의 작품을 다섯곳에 연재하고 있다. 작품쓰는 데만 집중하려고 다니던 강의도 그만두고 집에 들어앉았는데 연재문의가 끊이지 않아 난감하다. 그러니 2년 반 전 문을 연 박물관은 최대의 난제다. 조용한 박물관에 할 일이 수천가지다. '더 늙기전에 작품하나라도 더 써야하는데…'라며 조바심을 드러내는 그의 눈빛이 집필에 대한 열정으로 이글거린다. 49세에 등단해 이제 소설가 경력 25년 남짓. 아직 문학계에서는 청년인 그에게 썩 잘 어울리는 눈빛이다.

'잔아'는 그의 대표작 주인공 이름이다. 또한 자기 자신이기도 하다. 김 관장은 "남을 잔(殘)에 아이 아(兒)를 써서 직역하면 '남은 아이'지만 의역하면 마지막 아이를 뜻한다"며 "가치관이 뒤바뀐 인터넷 시대에 존재론과 진리에 목맨 고전적 사고를 고수하는 마지막 존재"라고 자신을 설명했다. 옆에서 지켜보던 그의 아내 여순희씨가 '그냥 아이같은 사람'이라고 정리했다. 그도 문인이 되는 데만 목을 매며 살아온 과거 자신을 '바보'라고 하며 아내의 농을 인정하는 눈치다.

지독히 가난했던 유년기를 버텨내고 형사 공무원이 된 그는 순전히 소설을 쓰기위해 10년만에 그만뒀다. 그 후 변변한 직장을 가진 적이 없고 아내와 무진 고생을 한 끝에 큰 돈을 벌었다. 그는 "'춘천옥'이라는 보쌈막국수집을 했는데 매출이 오늘 10만원이면 내일 20만원, 모레는 40만원으로 오를 정도"였다며 "아직까지 요식업계에서 그런 매출 상승곡선을 이룬 곳은 없다"고 말했다.

그러나 그는 돈버느라 버린 시간이 지금 생각해도 아깝다. "재산이 1만큼 모였을 때 그만두고 작품을 썼어야 하는데 2까지 번다고 10년을 더 버렸다"며 가슴을 친다. 그렇게 그는 파란만장한 삶을 다 산 후 49살에 등단을 하고 비로소 대학을 다녔다. "인생 거꾸로 살았지."

책냄새와 흙내음 지켜온 작가 김용만 관장

사업 뒤로하고 늦깎이 등단 '일흔셋의 청춘' 열정 불태워

아내가 만든 문인 테라코타와 함께 현대문학 역사 전시

후손들 '소설가 꿈' 키우는 공간으로 만들어가고 싶어

■ 사랑, 아! 잔인한 사랑

김 관장은 그의 소설 '능수엄마'를 통해 '나는 아내를 500원 주고 샀다'고 고백(?)했다. 강원도 양구에서 정보형사 노릇을 하던 29살때 그는 군청에서 임시직으로 일하던 아내 여씨를 처음 만났다. 당시는 정규직원이 되려면 신원조회가 필수였다.

김 관장은 여씨의 신원조회 업무를 맡은 동료직원에게 당시 500원하던 막걸리 한 되를 사기로 하고 자신이 여씨를 신원조회했다. 그는 "그 때는 신원조회하면 혈액형까지 다 나와서 맞선을 따로 볼 필요도 없었다"며 자신의 수완을 새삼 흐뭇해했다. 여씨의 사정은 좀 다르다. 김 관장과 만난 지 2개월쯤 됐을 때 그가 갑자기 서울로 발령이 났다.

정미소집 셋째딸인 여씨의 부모님은 그를 반대했다. 그러나 당시 19살 산골소녀였던 여씨는 '손만 잡아도 시집가야되는 줄 알고' 김씨를 따라 야반도주했다. 그뒤로 3년동안 친정에 가지 못했다. 밥 한번 지어본 적 없던 여씨가 '춘천옥'을 테이블 세개짜리 식당에서 2년만에 100개로 늘려가기까지의 고생이야 말해 무엇하랴.

식당은 날로 번창하는데 김 관장은 아내에게 돌연 양평행을 선언했다. 글을 써야한다는 것이다. 펄쩍 뛸 일이지만 여씨는 19살때 그랬던 것처럼 조용히 따라나섰다.

그가 먼저 양평에 가서 자리를 잡았고 2년쯤 더 서울에 머물며 식당을 정리한 뒤 아내도 갔다. 춘천옥을 프랜차이즈화 하자는 제안이 쏟아졌던 때다. 앉아서 떼돈을 벌 수 있었는데 그걸 마다한 이유가 '어느날 인생이 허무해져서'다. 양평에서 여씨는 테라코타를 시작했다.

김 관장은 아침부터 저녁까지 끈질기게 글을 썼다. 간혹 서재에서 나와 아내에게 물었다 "나 밥 먹었나?" 글쓰기 외 모든 것에 그는 장님이고 귀머거리였다. 그는 "글쓰기는 사랑인듯 신앙인듯 열병인듯 하면서도 아닌 것이 나를 평생을 따라다녔다"며 "문학과 가당치 않은 싸움을 하며 산 인생"이라고 말했다. 여씨가 한 마디 거든다. "운명이죠."

■ 문학의 미래

'미치지 않으면' 좋은 글을 쓰기 어렵다고 여기는 그는 작가들 보는 눈이 까다롭다. 그런 김 관장에게 굳이 '예쁜 작가'를 꼽아달라고 졸랐더니 조심스레 '김연수 작가'라고 답했다. 천문학자가 되고 싶었던 어릴 적 꿈도 같고 글쓰기에 대한 애정이 느껴졌단다.

어린아이들은 김 관장의 글 쓰는 손을 멈출 수 있게 하는 손님이다. 김 관장은 "아이들에게 문인들의 이름을 알게 해주는 것만으로도 큰 도움이 된다"며 "대학생들도 정 책을 읽기 싫으면 서점에 가서 만지기라도 하면 반은 읽은 것"이라고 했다. 그게 바로 김 관장이 박물관을 지은 이유다.

박물관 안팎의 살림을 돌보는 여씨는 50~60년 된 책들을 잘 보관하고 싶어한다. 그는 "국공립 박물관은 전문적인 보존처리를 한다는데 작은 사립박물관에서는 할 수가 없으니 방법을 찾고 싶다"고 말했다. 김 관장은 박물관이, 가치있는 사립박물관들이 오래도록 남을 수 있도록 법개정이 필요하다고 피력했다. "영국은 사립박물관 설립자가 나라에 기증하면 최소한 3대는 유지되도록 법으로 정했다"며 "우리도 이제 사립박물관 수가 상당한데 이런 문화재산을 보호할 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

부부는 이제부터 박물관을 열심히 키워나갈 계획을 갖고 있다. 남편은 언젠가 박물관에 놓일 걸작을 지을 것이고 아내는 그런 남편의 얼굴을 흙으로 빚을 것이다. 그리고 잔아문학박물관을 찾는 이중 누군가는 소설가의 꿈을 키우며 우리 문학은 끊임없이 성장할 것이다. 양평군 서종면 문호리 860의2/(031)771-8577

글┃민정주기자

사진┃김종택기자