서구물질 서민층까지 확산 '근대화 천지개벽'

'세창바늘' 짝퉁까지 판치고 만병통치약인 '금계랍'도 선풍적 인기

조선 만물상인 육의전 상권 붕괴

1883년 인천항 개항과 함께 서양인들이 조선으로 들여온 물품, 즉 '양품(洋品)'은 조선사람들이 서양의 근대적 물질문명을 받아들이는 계기가 됐다. 양품이 조선사람들의 삶을 편리하게 만들어 준 것은 물론 사고의 변화도 가져왔다.

서양상인들의 활발한 상업 활동은 개항장의 황금기를 열었다. 하지만 서양상인의 등장으로 500여년간 이 땅에 뿌리를 내리고 장사해 온 조선상인들은 내리막길을 걷게 됐다.

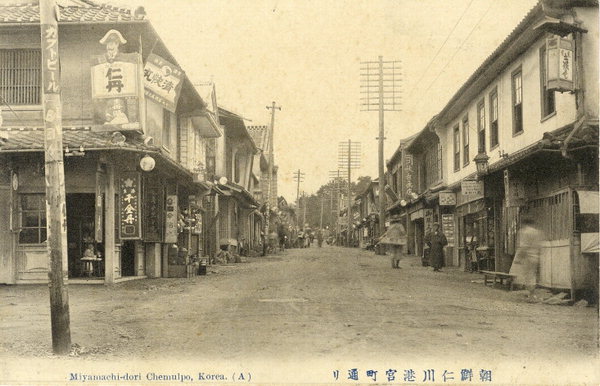

# 제물포로 들어온 양품

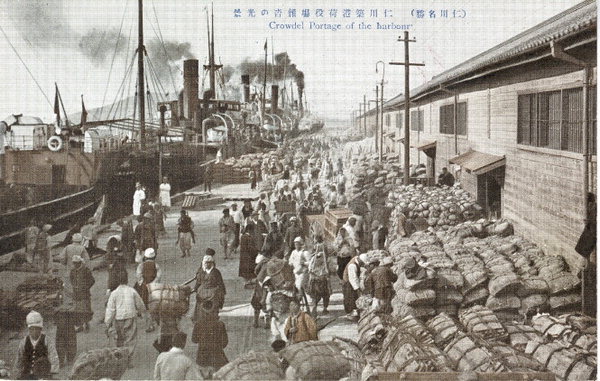

서양상인들이 화륜선과 철선에 가득 싣고 온 진기한 양품들은 개항장 제물포에 가장 먼저 도착했다. 양품들은 하루 이틀 밤을 꼬박 새며 우마차로 경성에 당도하기 전, 제물포에서 먼저 소비됐다. 당시 제물포는 유행의 최첨단을 달리는 도시였다.

제물포를 통해 들어온 획기적이고 다양한 양품들은 조선사람들의 일상에 천지개벽할 만한 변화를 가져왔다.

기록에 따르면 1886년 제물포에는 조선에서 처음으로 성냥공장이 생겼다. 부싯돌로 간신히 불씨를 만들어 아궁이에 불을 지피는 것이 아녀자들의 중요한 일인 시절에 나타난 성냥, 빨래를 손쉽게 해주는 양잿물 등은 여성을 전통적인 가사노동에서 벗어날 수 있게 했다.

값비싼 한약을 이용할 수 없어 토속신앙에 의존하며 치료를 바랐던 각종 질환은 간단한 양약(洋藥)으로 금세 나았다.

아주까리, 동백, 들깨 등의 기름을 짜내 등잔불을 켜 놓았던 조선에, 한 홉(약 0.18ℓ)이면 열흘까지도 불을 밝힐 수 있는 석유가 등장했다.

인천시 역사자료관 강덕우 전문위원은 "양복(洋服)이 들어오면서 당시 신분을 나타내던 옷자락이 짧아졌다"며 "양담배로 인해 역시 신분의 상징이던 곰방대 길이도 짧아지는 등 양품의 유입이 유교적 신분질서나 사고체계를 서서히 바꿨다"고 했다.

이어 "개항으로 서양의 물질문명이 서민층까지 확산되면서 전통적인 가치관에서 근대적인 가치관으로의 변화가 가속화됐다"고 했다.

양품들은 없어서 못 팔 지경이었다고 한다. 김양수 인천시문화재위원은 '인천개화백경'(1998)에서 "없는 것이 없을뿐더러 진기하다는 소문까지 난 양품을 사려고 경성, 경기, 충청지방의 상인들이 제물포로 몰려들었다"고 했다.

물밀듯이 들어오는 양품에 대한 우려의 목소리도 있었다. 독립신문은 1897년 8월 7일자 1면에 게재한 논설에서 '조선사람이 쓰는 옷감의 3분의 2는 외국에서 사서 입고, 켜는 기름도 외국 기름이요, 성냥도 외국 성냥이요, 대량으로 쓰이는 종이 역시 수입해다 쓰니 나라에 돈이 남아나겠는가'라고 지적했다.

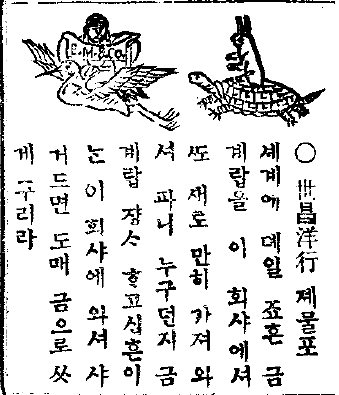

개항장에서 가장 인기를 끈 상품은 어떤 것들이 있었을까. 1884년 제물포에 진출한 독일계 무역상사 세창양행(世昌洋行·Mayer&Co)이 가져온 '세창바늘'이 오늘날로 치면 '베스트셀러' 중 하나로 꼽혔다.

양침(洋針)이라 불린 세창바늘의 인기는 서양 옷감의 도입과 맞물려 있다. 투박한 조선 바늘로는 새로운 옷감에 바느질하기가 매우 불편하고, 잘 부러졌다고 한다.

날렵하고 단단한 독일제 바늘은 부녀자들 사이에서 인기가 많았다. 1900년대부터는 소위 '짝퉁'도 판을 쳤다고 전해진다.

세창양행은 조잡한 짝퉁 바늘이 나돌자 1924년 8월 1일부터 나흘 연속으로 조선일보 광고를 낸다. '부덕(不德)한 상인들에게.

본년 8월 21일까지 시장에 재(在)한 위조바눌 전부를 회수하야 각자 자기의 상표를 밧구어 부치라. 가짜가 또 발견되면 단호한 조치를 취하겠다'.

또 다른 인기 상품은 역시 세창양행이 수입한 의약품 '금계랍(金鷄蠟)'이다. 원래 제품명은 키니네(kinine)로, 말라리아(학질) 치료제로 알려져 있다.

하지만 당시에는 '만병통치약'으로 통해 해열제, 강장제, 위장약으로도 쓰였다.

또 강한 쓴 맛으로 인해 어린아이를 키우는 여성들 사이에서 '젖 떼는 약'으로 사용됐다.

당시 마땅한 치료법이 없던 말라리아를 다스린다는 서양 의약품이 소개되자, 파급효과는 엄청났다.

조선 말기 유학자 황현(黃玹)이 1864년부터 1910년까지의 조선사회를 기록한 '매천야록(梅泉野錄)'을 보면 "하루걸러 앓는 학질(당학)에 걸리면 노쇠한 사람은 열에 네다섯은 죽었으며, 젊고 기력이 좋은 사람도 몇 년을 폐인처럼 지내야 했다.

금계랍이란 약이 서양에서 들어온 뒤로는 사람들이 그것을 한 돈쭝(3.75g)만 복용해도 즉효가 있었다. 이에 '우두법이 나오자 어린아이가 잘 자라고, 금계랍이 들어오자 노인들이 명대로 살게 되었네'라는 노래가 유행했다"는 내용이 있다.

금계랍은 독립신문에만 무려 600여 차례의 광고가 실릴 만큼 선풍적인 인기를 모았다. 광고에는 장수를 상징하는 거북이와 학의 그림이 함께 실리기도 했다.

금계랍 인기는 서양의학이 민간에 깊숙이 전해지는데 큰 영향을 끼쳤다. '서구 문화와의 만남'(2010)을 공저한 건양대 이철성 교수는 "서양의학에 기초한 약품들은 복용의 편리함과 효능면에서 한의학 약재들이 주지 못하던 장점을 가지고 있었다"며 "서양 의약품이 민간의 주요 소비품으로 자리잡게 되면서 조선사람들은 근대적 위생관과 질병관을 자연스럽게 체득하게 됐다"고 했다.

개항을 계기로 제물포에 서양상인들이 본격적으로 진출했다.

그 전까지는 1876년 조일수호조규(朝日修好條規·강화도조약) 이후 밀려 들어온 일본상인들과 청나라상인들이 외국무역상인의 주류를 이뤘다. 하지만 후발주자에 속한 서양상인들은 진기한 양품들을 앞세워 개항장에서 빠른 속도로 성장해 갔다.

가장 주목할 만한 서양 무역상은 독일계 세창양행이다. 독일계 마이어상사가 설립한 세창양행은 홍콩, 톈진, 상하이, 고베 등 아시아 곳곳에 지점을 두고 있었다.

세창양행은 1884년 제물포에 지점을 개설하자마자 육혈포(六穴砲·탄알을 재는 구멍이 6개 있는 권총), 양포, 바늘, 의약품, 인쇄기계, 광산기계 등을 들여왔고, 조선에서 홍삼과 금·은 등을 가져갔다.

세창양행은 단순한 무역상의 범주를 넘어 광산권 획득, 해운사업, 화폐사업 등 조선과 경제교역을 넓히기 위한 독일의 산업기지 구실도 했다.

1905년부터 조선에서 석유 판매를 독점한 미국계 타운센드상회(Townsend & Co·담손이 상사)도 빼놓을 수 없다. 타운센드상회는 선박, 화약류, 잡화류 등을 가져왔다.

특히 이 회사는 스탠더드 석유회사(The Standard Oil Co.)의 등잔용 석유를 독점 판매하면서 유명해졌고, 1892년 타운센드 정미소(담손이 방앗간)란 최초의 근대식 정미소를 경영하기도 했다.

양품과 함께 밀려든 서양상인들로 인해 조선의 전통적인 상권은 직격탄을 맞았다. 개항이 될 때까지 조선정부가 공인한 조선의 유일한 시장은 도성 안 종루통(현 종로 일대)의 육의전(六矣廛)이 전부였다.

육의전 상인들은 조선정부에게 막대한 세금을 주면서 자신들 이외에 모든 상업활동을 불법 행위로 여긴다는 이른바 '금난전권(禁亂廛權)'을 부여받고, 500여년간 독점적인 상업활동을 누렸다.

조선 후기에 금난전권이 유명무실하게 되면서 육의전의 위세는 기울었지만, 직접적인 상권 붕괴 원인은 개항이었다.

한국 경영사 전문가인 박상하 작가는 '경성상계'(2008)에서 '1899년 개통된 경인철도는 근대화의 물결을 싣고서 개항장 제물포에서 경성의 턱밑까지 한달음에 들이닥치게 했다"며 "사람들은 굳이 육의전의 상인들을 통하지 않고도 진기한 개화 물품을 손에 쥘 수 있게 됐다. 조선의 만물상이던 육의전 거리는 서서히 역사 속에서 사라지게 된다"고 했다.

글 = 박경호기자