우편제도 1884년 분국 개국… 전화와 함께 일본과 이원화

조선 첫 기독교 선교사 아펜젤러·언더우드목사 1885년 부활절에 도착

인천내리교회 새로운 사상 전파

제물포로 들어온 서양의 물품들이 조선인에게 근대를 경험하게 했다면, 새로운 제도나 인프라는 제물포를 근대도시로 만드는 토대가 됐다. 새로운 종교는 전통적인 사고를 바꾸기도 했다.

하지만 이 같은 제도나 인프라의 유입은 외국세력이 당시 조선의 이권을 침탈하려는 과정과 밀접하게 연관돼 있다.

근대적인 행정체계, 통신수단 등은 외국세력이 조선의 이권을 편리하게 가져가는 일에 꼭 필요한 수단이었다. 조선 정부는 이를 견제하기 위해 애썼지만, 근대 문물로 무장한 외국세력의 공세를 막기엔 역부족이었다.

개항과 함께 일본, 청나라, 서구 국가 등을 상대로 한 '근대적 의미'의 무역이 본격적으로 시작된다. 각국을 오가는 수출입 화물에 대해 국제적 기준에 맞는 '관세업무'가 필요했으며, 이를 뒷받침해 주는 '통상사무'를 볼 기관이 필요했다.

조선은 부산항 개항 이후 7년 만인 1883년에 관세 업무를 보기 시작했다. 그 이전까지는 무관세로 통관 절차를 밟았다.

제물포에 인천해관(仁川海關)이 창설된 건 1883년으로, 부산항 개항(1876년)보다 7년이 늦다.

조선은 1876년 불평등조약인 조일수호조규(朝日修好條規·강화도조약) 직후 일본과 7년간 수출입물품에 대해 관세를 받지 않겠다는 '무관세 각서'를 교환했다.

같은 해 부산이 가장 먼저 개항을 하고 두모진해관(豆毛鎭海關)을 설치했지만, 일본과의 무관세 각서 탓에 제 기능을 하지 못했다.

인천해관은 자주적인 관세 행정을 펼치지 못했다.

조선은 해관 설치를 위해 청나라 해관에서 근무하던 독일인 묄렌도르프((P.G. von Mollendorff)를 초청해 총세무사를 맡기고, 청나라에서 창설 자금 21만냥을 빌렸다.

인천해관이 생긴 직후인 1883년 8월 조선은 제물포에 인천감리서(仁川監理署)를 설치해 해관 사무를 관장했다.

인천감리서의 당시 정식 명칭은 인천감리아문(仁川監理衙門)으로, 초기에는 개항장에 설치된 조계의 행정 업무도 함께 처리했다.

제물포를 드나드는 외국인이 늘어나고, 수출입 화물이 증가하자 감리서의 역할은 점점 커졌다.

1895년 갑오개혁의 지방제 개편에 의해 잠시 동안 폐지됐다가 1년 만에 부활한 감리서는 근대적인 경찰 업무와 재판소 기능까지 담당하게 되면서 근대적인 행정기관의 면모를 갖추었다.

인천감리서는 백범 김구가 수감돼 재판을 받은 곳이기도 하다.

1896년 황해도 안악군 치하포에서 '명성황후의 원수를 갚는다'며 일본인을 살해한 김구는 재판을 받기 위해 황해도 해주에서 인천감리서로 이송됐다. 이는 개항 후 최초로 이뤄진 외국인 관련 재판이었다.

인천감리서 터를 역사관광지로 조성하자고 최근 인천 중구청에 제안한 중구의회 전경희 의원은 "개항기 감리서는 조선인을 보호하기 위해 설립한 행정기관으로, 개항장이 외세 침탈의 상징이라면 감리서는 반대로 외세에 마지막까지 저항하려던 곳이었다"고 말했다.

개항장 제물포는 수도 한성의 관문이자 일본, 청, 서구 국가 등 각국의 치열한 외교전이 펼쳐지던 곳이었다. 외교전에서 우위에 서기 위해 발빠른 정보는 필수였다.

전통적인 역참제에서 정보 전달과 교류는 매우 불편했기 때문에 일본과 청나라 등은 조선 내에서 근대적인 통신수단 점유권을 앞다퉈 차지하려 했다.

근대 통신이 도입되는 과정을 보면, 각국의 이권 침탈 야욕과 함께 통신수단마저 다른 나라에 넘길 수 없다는 조선의 치열한 견제를 엿볼 수 있다.

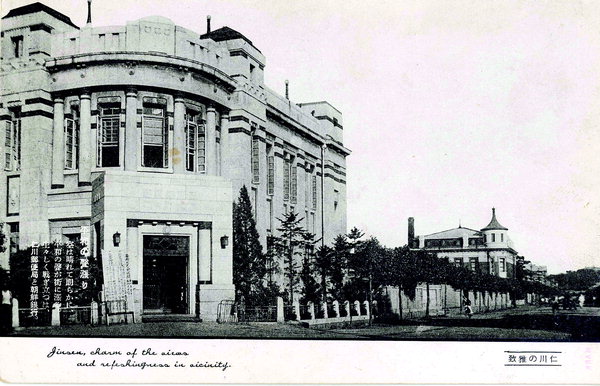

조선에 가장 먼저 도입된 근대 통신 체계는 '우편제도'다. 1884년 11월 18일 한성의 우정총국(郵政總局)과 제물포의 인천분국이 개국해 우편 업무가 시작됐다.

하지만 같은 해 12월 4일 우정총국 개국 축하연에서 김옥균 등 개혁파에 의해 일어난 갑신정변으로 폐지됐다.

10여 년 뒤인 1895년 7월 갑오개혁 일환으로 우정총국의 후신인 우체사(郵遞司)가 한성과 인천에 설치돼 우편업무가 재개됐다.

인천우체사의 관할 구역은 구내(우체사 소재지로부터 10리 이내)와 구외(20리 이내)로 구분됐다.

당시 우편물은 1899년 경인철도가 개통하기 전까지 한성우체사와 인천우체사 집배원이 각각 우편물을 수거한 뒤 중간지점(현 인천시 서구 오류동 부근)에서 만나 우편물을 맞교환하는 방식으로 배달됐다.

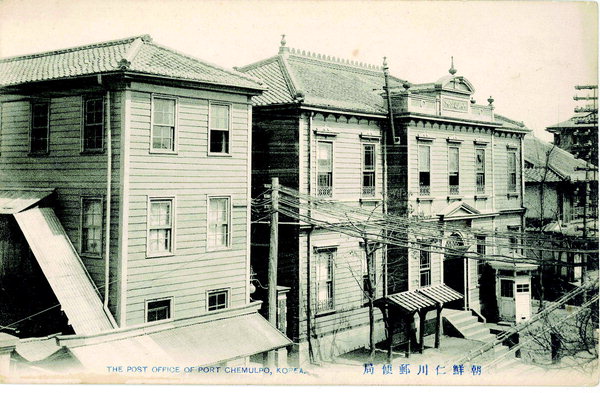

한편 조선에 우체사가 설치되기 전, 일본은 이미 인천에 위치한 일본영사관에 '우편국(郵便局)'을 설치해 운영하고 있었다. 외국의 필요에 따라 우편체계가 이원화됐던 것이다.

인천 일본영사관 내 우편국은 1888년 한성의 일본공사관에 출장소를 설치해 서울에 사는 일본인들의 우편 사무까지 관장했다. 이때까지만 해도 조선에 자체적인 우편제도가 없었기 때문에 국내에 사는 외국인들도 일본우편국을 이용했다.

전화 개통도 우편제도와 비슷한 시기에 이뤄졌다. 1898년 조선 정부는 덕수궁에 전화를 개설해 정부 각 부처는 물론 인천해관까지 연결했다. 1898년 1월 28일 인천항 감리가 "오후 3시 영국 범선 3척이 입항할 것"이라고 외아문(外衙門·외교통상사무를 관장하던 중앙관청)에 보고한 것이 인천 최초의 전화 통화다.

1902년에는 일반인들도 시외전화를 사용할 수 있게 됐다. 이때 당시 가입자 수는 총 5명이었다고 전해진다.

조선 정부가 일반 시외전화 개설을 서두른 것은 일본의 전화 개설을 막기 위한 조치였다.

당시 일본은 1902년 6월 개설을 목표로 한성과 제물포 일본조계에 전화 교환시설을 설치하고 한성~인천 간 전화 개설권을 요구했다.

조선 정부가 이에 대응해 같은 해 3월 20일 인천~서울 간 전화선을 개설한 것이다. 결국 일본의 전화 개통을 막지 못하고 시외전화도 우편제도와 마찬가지로 이원화되고 말았다.

# 제물포에 첫발 내디딘 기독교

개항장에 유입된 획기적인 근대 문물 중 하나는 기독교다. 당시 제물포를 통해 조선에 들어온 기독교 선교사들은 한성과 인천 등지에 교회를 세우고, 선교활동과 함께 근대 문물을 전파했다.

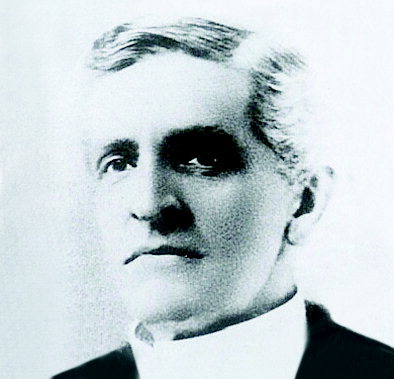

1885년 4월 5일 부활절 아침. 미국 북감리교 본부에서 파견한 아펜젤러(H. G. Appenzeller) 목사 부부와 미국 장로교에서 파견한 언더우드(H. G. Underwood) 목사가 한 배를 타고 제물포에 도착했다.

조선에 기독교 선교사가 공식적으로 입국한 날이다. 제물포에 도착한 아펜젤러 목사는 기독교 전래의 신호탄이 될 유명한 첫 기도를 올렸다고 한다.

"우리는 부활절 날 아침에 여기에 도착했습니다. 이 아침에 사망의 절벽을 무너뜨리고 일어나신 주여. 이 나라 백성을 속박의 사슬에서 풀어주시고 그들에게 광명을 주시어 당신의 자녀로 삼아주소서."

조선에서는 갑신정변 이후 정국이 불안했다. 이 때문에 임신한 부인과 함께 제물포에 온 아펜젤러 목사는 한성에 가지 못했다.

아펜젤러 목사는 일본으로 돌아갔다가 같은 해 6월 20일 다시 제물포항을 통해 입국한다. 그는 제물포에 한 달 동안 머물다가 한성으로 갔다.

이 한 달은 한국 기독교 또는 감리교 역사에서 매우 중요한 기간이다. 아펜젤러 목사가 이 기간에 제물포에서 종교 집회를 가졌다면, 한국 최초로 교회가 성립된 곳은 제물포일 수 있기 때문이다.

현재 한국 최초 교회는 1887년 9월 27일 언더우드 목사가 세운 정동장로교회(현 새문안교회)로 알려져 있다.

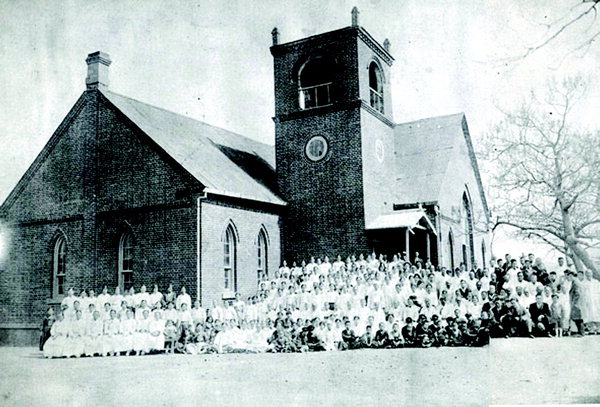

1922년 신흥식 목사가 편집한 '인천내리교회역사'에는 인천 최초의 교회인 내리교회가 정동장로교회보다 2년여 앞선 1885년 처음 시작됐다고 나와 있다. 기독교는 제물포에 근대 교육의 씨앗을 뿌렸다.

1892년부터 1903년까지 내리교회 담임목사를 지낸 존스(G.H.Jones) 목사는 1892년 한국 최초의 초등교육기관인 영화보통학교를 세우고, 5년 후 영화여자학교를 설립해 여성 교육에도 큰 업적을 남겼다.

인천발전연구원 김창수 인천도시인문학센터장은 "기독교는 모두를 형제라 부른다. 기독교 정신 중 우애, 평등과 같은 개념은 당시 전통적인 신분제 사회에서 전혀 새로운 사상이었다"며 "엄밀하게 말한다면 우리가 흔히 인식하고 있는 근대적 의미의 사랑은 기독교가 가져왔다고 볼 수 있다"고 말했다.

글 = 박경호기자