객차 6량 하루 2차례 왕복·90분 소요

개통 초기 주안 염전·부평 미곡 수송

서울로 경제력 흡수되는 '빨대효과'

"철도는 문화적 충격" 작가 감수성 자극

1960년대 복선화·1970년대 전철화 발전

일본은 인천항 개항 이후 인천과 노량진을 오가는 철도를 건설한다. 우리나라 최초의 철도 '경인선'이다.

일본은 '식민지 수탈' '병력과 군수물자 수송' 등 경제적·군사적 목적을 달성하고자 조선에 철도를 놓았다. 철도가 수탈과 전쟁의 수단이었던 셈이다.

반면 철도가 근대화를 촉진시켰다는 긍정적인 평가도 있다. 이와 같이 경인선에 대한 평가도 크게 두 가지로 나뉜다.

경인선은 인천 도시공간 구조에도 큰 영향을 끼쳤다. 주요 역사 주변에 주거지와 상업지역이 형성되는 등 경인선은 인천의 도시공간 구조가 단핵(單核)에서 다핵(多核)으로 변화하는 계기가 됐다.

경인선으로 인해 서울 접근성이 좋아지면서, 서울이 인천의 경제력을 흡수하는 이른바 '빨대 효과'(Straw Effect)가 나타나기도 했다.

빨대 효과는 고속도로와 고속철도의 부작용 중 하나다. 하지만 경인선이 있었기에 인천이 발전할 수 있었다는 것은 부인할 수 없는 사실이다.

경인선은 인천의 도시공간 구조를 변화시켰다.

인천항 개항 이전 제물포는 작은 어촌에 불과했다. 개항 이후 일본과 청나라 등 각국의 조계지가 생겼고, 개항장 도시 개발에 근대식 도시계획이 적용됐다.

경인선은 공유수면 매립과 함께 시가지를 확산시키는 촉진제가 됐다. 경인선 역사 주변에 시가지가 형성됐다.

이에 따라 인천의 시가지는 경인선을 따라 서쪽에서 동쪽으로 이동, 확산되는 형태가 됐다. 반면 역사에서 멀리 떨어진 곳은 도시화가 더디게 진행된다.

1980~90년대 인천시 청사가 중구에서 남동구로 이전하고, 택지 개발, 산업단지 조성, 송도 공유수면 매립 등이 이뤄지면서 인천 남북 축에 시가지가 생기게 된다. 이런 변화에는 인천도시철도 1호선도 영향을 미쳤다.

경인선 개통 초기 주안에는 소금밭(염전)이 있었고, 부평은 평야였다. 일제강점기 때 경인선은 주안의 천일제염업, 부평의 미곡농업·군수공업 수송 라인 구실을 했다.

1960~70년대 정부의 산업화 정책으로 인해 주안과 부평지역에 공업단지가 조성된다.

공단 인근에는 주거단지와 상업지구가 들어서게 됐고, 이로 인해 경인선의 여객 수송 기능이 강화됐다. 경인선은 1970년대 전철화 이후 광역도시권 교통 수단으로 자리매김하게 됐다.

수인선 완전 개통, 인천 2호선 완공, GTX(수도권광역급행철도) 송도국제도시~청량리 구간 개통이 이뤄지면 인천 도시공간 구조에 또 한 번의 변화가 있을 것으로 예상되는 대목이다.

경인선 개통으로 서울 접근성이 향상됐다. 이는 인천이 서울의 배후지가 되는 결과를 초래하기도 했다. 이 교수는 "경인선 개통 전에는 인천이 독자적 중심성을 갖고 있었다"며 "경인선 개통으로 인천은 서울의 베드타운 성격을 갖게 됐다"고 했다.

배재대 김종헌(건축학부) 교수는 '20세기 초 철도부설에 따른 우리나라 도시 구조의 변화에 관한 연구'(2006년) 논문에서 "인천을 거점으로 하던 일본의 침략성은 점차 경인선을 따라 서울로 옮겨지게 된다"고 했다.

이어 "경부선·경의선 개설에 따라 인천의 상권이 일본과 훨씬 가까운 부산에 의해 위축된다"며 "이는 인천에 있던 중요 상사, 금융기관, 관청, 언론기관 등이 서울로 이전했기 때문"이라고 했다.

필연적 결과라는 의견도 있다. 건국대 윤현위(지리학과) 강사는 "개항 당시에는 서울 접근성이 좋지 않았다"며 "인천에 임시적으로 있다가 경인선 개통 이후 서울로 이전한 것이기 때문에 그리 부정적으로 생각하지 않는다"고 했다. 이어 "그런 과정이 인천의 역사"라며 "개항장을 역사·관광자원으로 잘 활용하는 것이 중요하다"고 했다.

경인선은 인천의 중앙부를 동서로 가로질러 서울로 이어진다. 경인선이 인천의 남북을 갈라놓다 보니, 도시 기능 단절로 인해 남북 간 연계 발전이 어려운 문제가 있다. 이 때문에 경인선 지상 구간을 지하화(地下化)해야 한다는 목소리가 끊이지 않고 있다.

'부평 하경/청리(靑里)에 백조 날아 그 빛은 학학(鶴鶴)할시고./허공 중천에 우즐이 나니 너뿐이로다./어즈버 청구의 백의검수(白衣黔首) 한 못 풀어 하노라.'

한국 최초의 미술사학자 우현 고유섭이 1925년 동아일보에 발표한 '경인팔경' 일부다.

조성면 문학평론가는 "우현 고유섭의 시에서도 알 수 있듯이 경인선은 한국 근대문학의 또 다른 산실이었다"고 했다.

또 "철도는 교통수단이자 문화였고, 문화적 충격이었다"며 "철도는 작가들의 상상력과 감수성을 자극했고, 이것이 작품으로 나타났다"고 했다.

인하대 최원식(인문학부) 교수는 '황해문화' 1996년 가을호에 기고한 '경인선의 문화지리'란 제목의 글에서 "경인선은 일제의 군사적 목적 아래 계획됐지만, 뜻밖에도 인천의 문화 역량을 한층 북돋았다"고 했다.

이어 "그 첨병 노릇을 맡아 한 것이 바로 경인기차통학생들이었다. 이들의 경인선 근거지가 바로 축현역이었다"고 했다.

경인기차통학생친목회 문예부가 배출한 문인은 고유섭, 김동석, 정노풍, 함세덕, 현덕, 배인철, 진우촌 등이 있다.

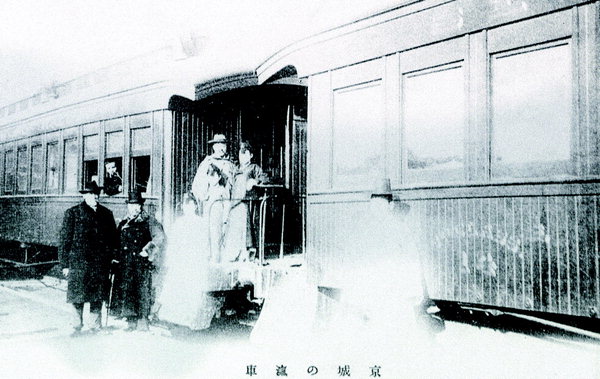

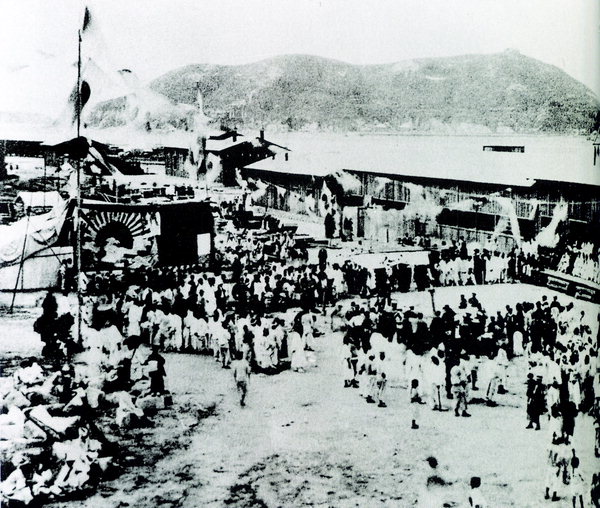

1899년 9월 18일 인천과 노량진 33.8㎞를 운행하는 철도가 개통된다. 이 철도가 바로 경인선이다. 이날 개통식이 열렸지만, 경인선이 완성된 것은 아니었다.

이듬해 7월 8일 노량진~경성역 구간이 연결되면서 경인선은 완전 개통됐고, 그해 늦가을 개통식이 또 열린다. 이후 경인선은 1960년대 복선화, 1970년대 전철화를 거쳐 지금에 이르고 있다.

경인선 건설공사는 미국인이 시작하고 일본이 끝냈다.

미국의 기업가 모스(Morse, James R.)는 1896년 3월 29일 조선 정부로부터 경인선 부설권을 얻어 냈다. 일본도 경인선 부설권을 획득하고자 했다.

하지만 청일전쟁(1894~95년)을 치른 데다, 을미사변(1895년)으로 반일 감정이 극에 달해 부설권을 얻지 못했다.

모스는 1897년 3월 22일 경인선 공사를 시작했지만, 자금난으로 결국 일본에 부설권을 넘기게 된다.

'개인적인 의견이지만, 모스씨는 그가 미국으로부터 건설자금을 쉽게 확보할 수 있고, 그 사업은 매우 수지가 맞을 것이라고 생각했었다. 그의 이러한 예상은 실수였다. (중략) 미국의 자본가들은 밝힐 수 없는 이유를 들어 자금을 지원하는 것을 꺼렸다'.

영문 월간지 'The Korean Repository' 1898년 3월호에 게재된 글이다.

1899년 개통 당시 모갈탱크형 증기기관차 4대, 객차 6량, 화차 28량이 시속 20~22㎞(최고 속도 60㎞/h)로 하루에 두 차례 왕복했다. 소요 시간은 1시간30분이었다.

운행 초기에는 일본인 등 외국인이 주로 이용했다. 노선의 정식 명칭은 '인천~노량진'이었지만 '제물포~노량진'이라고 부르는 사람이 많았다.

당시 외국인들은 '인천'보다 개항장인 '제물포'라는 지명을 사용했기 때문이다. 승차권에도 제물포로 표기됐다고 한다.

코레일 배은선 철도사·철도박물관 담당은 "경인선 이용객 대부분이 일본인 등 외국인이었다"며 "이 때문에 행정구역 지명은 무시되고, 외국인이 이해하기 쉬운 지명이 사용됐다"고 했다.

당시 행정구역으로 보면 인천과 노량진 모두 경기도에 속했다. 경인선이 완전 개통되기 전까지는 광역철도가 아닌 도시철도였던 것이다.

글 = 목동훈기자