모자라고 순박한 주인공 통해 일제 억압속 '비참한 삶' 표현

궁핍함이 가정파탄으로 이어져 '아동방임 문제' 담아내 눈길

아들 생사 앞에서도 자신의 안위챙기는 '인간의 악함' 꼬집어

'월미도' 세 글자로 시작하는 단편소설이 있다. 상허(尙虛) 이태준(1904~?)의 '밤길'이다.

이태준은 '시에는 정지용, 소설에는 이태준'이라는 말이 나올 정도로 문장에 능했는데, '밤길'은 그 이태준의 진면목을 유감없이 보여 준다. 인천에서 큰 집을 짓는 막노동꾼과 그의 젖먹이 아기의 비극적 죽음을 다루고 있다.

서울에서 남의 집 머슴살이 하던 주인공 황 서방은 일자리를 구하려고 인천을 찾았다. 다행인지 불행인지 큰 기와집을 짓는 일을 찾았다. 두 딸과 젖도 안 뗀 막내 아들, 그리고 부인을 주인 집 행랑에 남겨 놓고 온 가난뱅이 황 서방의 눈에는 날마다 월미도의 고급 요정 건물이 보인다. 장마가 계속되면서 일당을 받지 못해 오히려 빚만 지게 된 황 서방은 어느날 일터에서 3명의 자식과 맞닥뜨린다. 젊은 부인이 도망치는 바람에 오갈 데 없는 꼴이 된 아이들을 꼼짝없이 굶길 수밖에 없었다. 젖을 못 먹은 어린 아이는 초주검 상태다. 죽어가는 아이를 안고 여기저기 병원을 전전하지만 가망이 없다는 소리만 들었다. 비가 억수같이 쏟아지는 밤에 아이를 땅에 묻는다.

우선 가진 자와 없는 자의 극명한 대비가 절묘하다. 또 이곳 말고는 더 이상의 비극적 장면을 찾기 어려울 만큼의 비극성이 돋보인다. 곳곳에 인간 욕망의 본질을 녹여낸 함축적 표현도 읽을 수 있다.

비가 오면 일당조차 벌지 못하는 신세인 막노동꾼과 그들의 시야에 들어오는 고급 요정의 풍경이 '밤길'의 시작이다. 군밤 장사할 밑천을 마련하는 게 꿈인 황 서방에게 용궁각은 도저히 넘을 수 없는 남의 이야기일 뿐이다.

월미도를 포함한 개항장 일대는 가진 자와 가지지 못한 자가 얽혀 사는 곳이었고, 그 빈부의 대조를 통해 일제 강점기 하층민의 비참한 삶은 더욱 두드러진다.

처음 사날 동안은 품삯을 받는 대로 먹어 없앴다. 처자식 생각이 났으나 눈에 보이지 않으니 우선 내 입부터 널름널름 집어넣을 수가 있다. 서울서는 벼르기만 하던, 얼음 넣은 냉면도 밤참으로 사 먹어보고, 콩국, 순댓국, 호떡, 아이스크림꺼정 사 먹어 봤다. 지카다비를 겨우 한 켤레 샀을 때는 벌써 인천 온 지 열흘이 지났다. 아차, 이렇게 버는 족족 집어 써선 만날 가야 목돈이 잡힐 것 같지 않다. 정신을 바짝 차려 대엿새째 오륙십 전씩이라도 남겨나가니 장마가 시작이다.

용궁각이 영업을 시작한 1937년께 월미도는 호텔과 임해학교 등 새 건물이 잇따라 들어서고 연일 관광객이 넘쳐 활황을 이룰 때다. 월미도 개발의 역사는 1917년 조선총독부에서 월미도와 인천역을 연결하는 방파제 공사에 착수한 것에서 시작한다.

인천부(仁川府)는 월미도의 철도국 용지를 20년간 무상 임대해 유원지로 조성했고, 1922년 월미도와 인천을 잇는 육로가 완성되었으며, 1923년에는 월미도유원주식회사를 설립했다. 호텔, 별장, 간이식당, 매점 등이 차례로 들어섰다.

예나 지금이나 건설 경기 호황은 일자리를 만들고, 일감을 찾는 사람들을 끌어들인다. 돈 모으기가 급한 황 서방은 3~4일 동안 물색없이 호사를 부린다. 평소 탐냈던 먹거리 앞에 행랑살이하면서 끼니도 잇지 못할 정도인 가족마저 까맣게 잊는 황 서방은 어딘지 모르게 어리숙해 웃음을 자아낸다.

지우산이 접히자 파나마에 금테 안경을 쓴, 시뿌옇게 살진 양복쟁이다. 황 서방의 퀭한 눈이 뚱그래서 뛰어나간다. (…중략…) 양복쟁이는 황 서방네 주인 나리였다. 다른 게 아니라, 황 서방의 처가 달아난 것이다. (…중략…) "정거장에들 앉혀뒀으니 가 인전 맡어. 맨들어만 놈 에미 애빈가! 개 같은 것들……."

황 서방의 영글지 못한 성품과 질긴 가난은 결국 가정 파탄으로까지 이어진다. 돈벌이를 위해 집을 나온 가장은 제 배 채우기에 정신이 팔려 잠시나마 가족을 잊고, 몸 치장에만 관심을 두던 14살이나 어린 부인은 세 아이를 내팽개쳤다.

당시 신문기사에는 어린 아이의 버려진 사체 이야기가 간혹 실리고는 했다.

'초봄이라고 해도 살이 에는 듯한 조류에 갓난 어린 계집아이의 시체가 인천부두 삼신잔교 우측에서 새빨갛게 얼어 떠올랐는데 추측컨대 생활난으로 버린 것이나 불의의 씨를 감추기 위해 버린 것이나 죽은 어린애를 사망신고 매장허가 등의 법적 수속을 하기 싫어 해변에 내다버린 것 같다고 한다.'(1934년 3월 10일자 동아일보)

'인천 송현리 부근 밭 속에서 아이 사체가 있는 것을 밭 주인이 발견해 신고했는데 검시한 결과 네살된 조선계집아이로 병사한 것을 매장할 비용이 없어 그리한 것으로 판명됐다.'(1924년5월15일자 동아일보)

이러한 '아동 방임', '아동 학대' 등은 오늘날에도 여전히 사회적 이슈이자 고민거리이다. '밤길'은 여전히 우리들의 자화상이기도 하다.

권 서방에게 있는 돈을 털어다 호떡을 사왔다. 황 서방은 호떡을 질근질근 씹어 침을 모아 앓는 아이 입에 넣어본다. 처음엔 몇 입 받아 삼키는 모양이나 이내 꼴깍꼴깍 게워버린다. 황 서방은 아이 입에는 고만두구 자기가 먹어버린다. 종일 굶었다가 호떡이라도 좀 입에 들어가니 우선 정신이 난다.

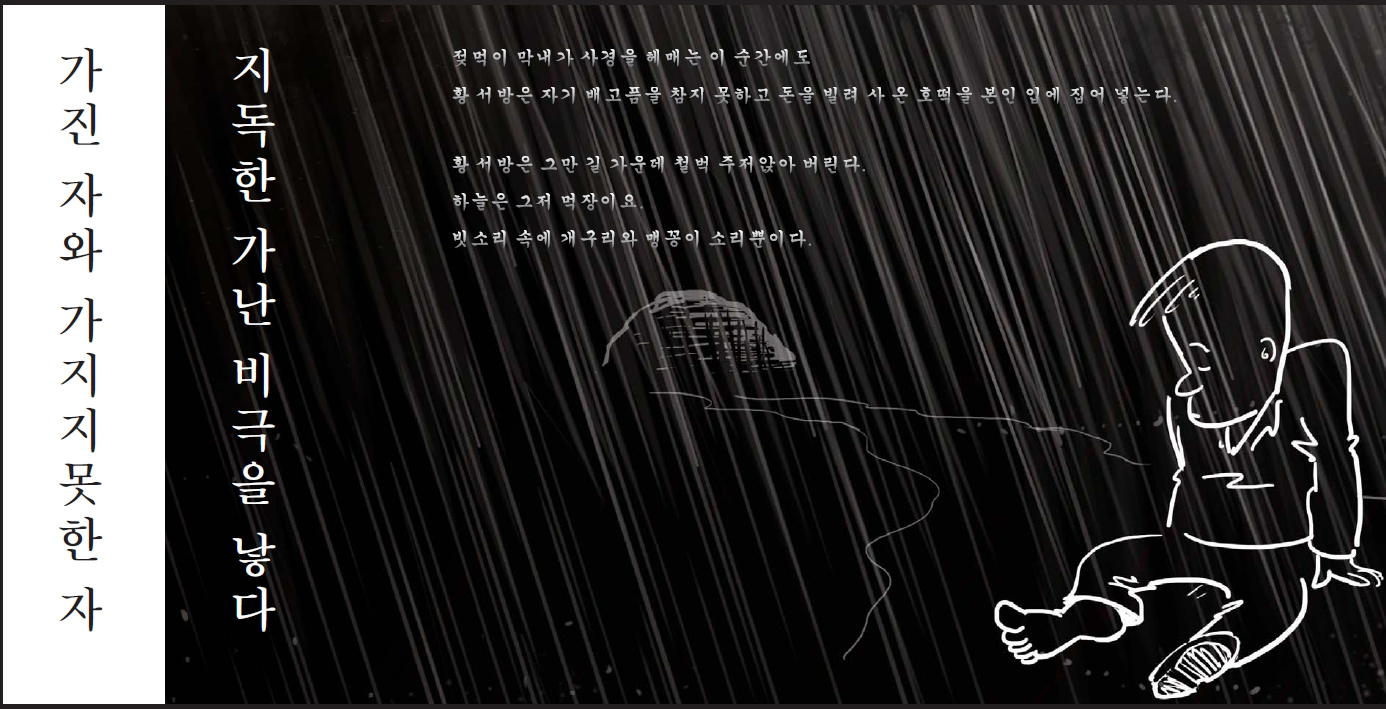

젖먹이 막내가 사경을 헤매는 이 순간에도 황 서방은 자기 배고픔을 참지 못하고 돈을 빌려 사 온 호떡을 본인 입에 집어 넣는다. 황 서방의 어수룩한 성격, 나아가 자신의 안위를 가장 우선시하고 어려운 순간을 바삐 벗어나고 싶어하는 인간의 나약한 본성 혹은 악함이 고스란히 드러난 대목이다.

밭은 넓기도 했다. 밭두덩에 올라서자 돌각담이다. 미끄런 고무신 한짝이 뱀장어처럼 뻐들겅하더니 벗어져 달아난다. 권 서방까지 다시 와 암만 찾아도 보이지 않는다.

"이거 더 걷겠나?" / "여기 팝시다." (…중략…)

황 서방은 아이 무덤 쪽을 쳐다보고 멍청히 섰다.

"돌아서세, 어서." / "예가 어디쯤이지?"

"그까짓 건……. 고무신 한 짝이 아깝네만…."

"……"

황 서방과 동료 일꾼 권 서방이 잠자는 공사현장에서 약 15리(약 6㎞) 떨어진 주안 어딘가에 아이를 묻기 위해 가는 장면이다.

이 비극적 순간에도 잃어버린 고무신 한 짝이 못내 아깝다는 말을 건네는 동료에게 호통 대신 무언의 동의를 내비치는 황 서방의 아이러니한 태도는 방금 전 숨이 끊어졌는지 제대로 확인하지 않은 아들을 제 손으로 묻고 돌아선 아버지라는 상황 탓에 섬뜩하리만큼 잔혹하다.

"내 이년을 그예 찾아 한 구뎅에 처박구 말 테여……."/ "허! 이럼 뭘 허나?" (…중략…)

황 서방은 그만 길 가운데 철벅 주저앉아 버린다. 하늘은 그저 먹장이요, 빗소리 속에 개구리와 맹꽁이 소리뿐이다.

'밤길'은 이렇게 월미도로 시작해서 개구리 맹꽁이 소리로 끝맺는다.

글 = 박석진기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·14]함세덕 '해연'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201404/847253_408969_3423.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·15]함세덕 두번째 이야기 '무의도기행'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201404/849436_411113_3753.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·16]엄흥섭 '새벽바다'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201404/851771_413231_4349.jpg)