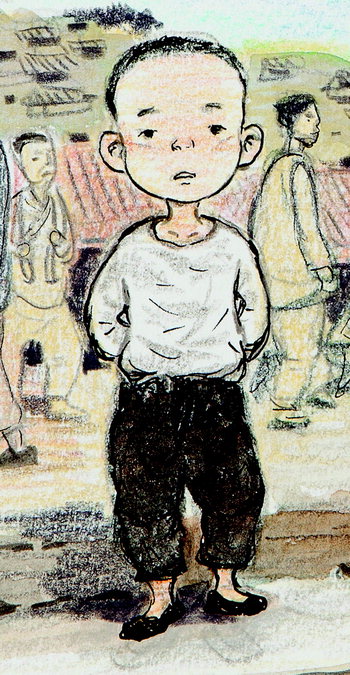

1930년대 후반 인천항 인근 빈민촌으로 이사 온 노마 가족

개항 이후 항만시설 확장속 부두하역 노동·주변풍경 상세 묘사

이발사·쓰레기꾼 등 당시 최대상권내 다양한 인생사 담아

부모의 비극적 상황 소년의 성장통해 끈질긴 우리네 삶 투영

호두형으로 조그만 항구 한쪽 끝을 향해 머리를 들고 앉은 언덕, 그 서남면 일대는 물매가 밋밋한 비탈을 감아 내리며, 거적문 토담집이 악착스럽게 닥지닥지 붙었다. 거의 방 하나에 부엌이 한 칸, 마당이랄 것이 곧 길이 되고 대문이자 방문이다. 개미집 같은 길이 이리 굽고 저리 굽은 군데군데 꺼먼 잿더미가 쌓이고, 무시로 매캐한 가루를 날린다.

노마 아버지는 농촌 작은 마을에 살다 인천항 인근 빈민촌으로 이사 왔다. 마름(소작지 관리인) 김오장의 부당한 행위를 참다못해 멱살잡이를 벌였고, 이 일로 땅을 뜯겼기 때문이다. "선창 벌이가 좋아 하루 이삼 원 벌이는 예사고 저만 부지런하면 아이들 학교 공부시키고 땅섬지기 장만한 사람도 적지 않다"는 영이 할머니의 권유가 컸다.

인천항 개항 이후, 항만시설이 확장되면서 전국 각지 사람들이 일감을 찾아 인천으로 몰려들었다. 농사일이 없는 시기에만 인천에 머물며 인천항 부두 하역에 참여하는 사람도 있고, 노마 아버지처럼 아예 고향을 떠나 인천에 정착한 이들도 있었다. 인천시사에 따르면 제물포 일대 인구는 1897년 1만4천280명, 1911년 3만2천701명, 1931년 6만3천655명, 1935년 8만2천977명 등으로 증가했다. '항만시설 확장'과 '경공업 발달'이 인구 증가의 주요 요인이었다.

지금은 하역 작업 대부분이 기계화됐지만, 당시 하역 노동은 화물을 어깨에 메고 배에 싣거나 내리는 중노동이었다. 노마 아버지는 중국 호렴(중국에서 나는 굵고 거친 소금)배에서 소금 내리는 일을 했다. 당시 전국 각지에서 생산된 소금, 중국산 수입염이 인천항으로 들어왔다. 하역 노동자들이 지게로 지어 쌓아 올린 소금이 산을 이룰 정도였다고 한다. 동아일보 1937년 11월 27일자는 '인천 전매국 내의 주안, 남동·군자·소래인천염업 등 각 구역에서 상당히 많은 원염을 산출했고, 외지에서 수입한 소금도 벌써 1억근이나 준비됐다'고 싣기도 했다. 당시 중국산 소금은 국내에서 생산된 소금보다 값이 싸고 품질도 나쁘지 않았다고 한다.

시커먼 화물차가 한참 지나가고 훤하게 앞이 열리자, 건너편 일대는 전부 볏섬이 더미더미 산을 이루었다. 말구루마, 소구루마가 길이 미어 나온다. 볏섬 사잇길을 왼편으로 꺾어 나서면 바다, 제2잔교서부터 제3잔교 일폭은 크고 작은 목선이 몸을 비빌 틈이 없이 들어찼다.

놀라움밖에 더 표현할 줄 모를 커다란 기선이 떠 있다. 잔교 한편에 여객선이 붙어 서서 사람과 짐을 모아들인다. 통통통 고리진 연기를 뽑으며 발동선이 우편으로 물살을 가르며 달아난다.(중략)마침내 발동선은 시커먼 중국배 뒤로 사라진다.

노마 아버지는 폐결핵에 걸려 선창일을 그만 둘 수밖에 없었다. 남편이 몸져눕자 노마 엄마가 일거리를 찾아 나섰다. 우선 인천항 주변에서 낙정미(落庭米)를 주워다 생활하는 일명 쓰레기꾼 일부터 했다. '남생이'에는 낙정미를 주워 입에 풀칠하는 가난한 여성들의 암울한 삶이 나온다.

노마 엄마는 낙정미를 줍다가 돈벌이가 좀 더 나은 속칭 '들병장수'로 나선다. 당시 손구루마에 떡과 막걸리를 싣고 다니며 술 장사를 하는 사람을 들병장수라고 했다.

'남생이'가 서민들의 삶을 사실적으로 그리다보니 전체적으로 우울한 분위기이기는 하지만, 어느 대목에 가면 웃음을 터트리게도 한다. 노마가 몰래 엄마의 뒤를 밟아 들병장수 하는 모습을 지켜 보았다. 들킨 엄마는 노마에게 돈 한 푼을 쥐어주고 무마한다. 노마는 집에 홀로 남은 아버지가 불쌍하게 느껴진다. 엄마가 준 돈으로 사과, 귤, 감, 과자 들과 같은 먹을 것을 사서 갖다 드리려 하지만 값이 맞지를 않는다. 어쩔 수 없이 붕어과자 하나를 샀다. 그런데 집에 갔을 때는 붕어과자가 반은 없어졌다. 아무 것도 먹지 못하고 앓고 있을 아버지를 생각해 산 것이 그만 자기 입에 어느새 반토막은 들어간 것이다.

조금 후 눈으로 박은 콩알이 떨어져 손에 잡힌다. 할 수 없으니까 노마는 먹는다. 비위가 동한다. 이번에는 제 손으로 지느러미를 떼어 먹는다. 이런 것은 없어도 붕어 모양이 틀려지는 것이 아니니까 표가 안 난다. 그러나 꽁지만 먹자는 것이 야금야금 절반을 녹이고 만다.

누구나 한번쯤 경험해 봤을 듯한 어린 아이의 행동을 기막히게도 그렸다. 불쌍한 마음에 눈물이 돌다가도 금세 웃음을 짓지 않을 수 없는 대목이다.

들병장수 하던 엄마는 결국 선창 마당지기 앞잡이 노릇을 하는 '털보'라는 남자와 눈이 맞았다. 털보는 때로 노마 집으로도 와 엄마와 시간을 보냈다. 아버지는 아내가 들병장수를 못 나가게 하려고 집에서 성냥갑 붙이는 일을 시작하지만 중환자가 벌이를 하기가 여간 어려운 게 아니다.

그래도 노마 아버지는 재기의 희망을 놓지 않는다. "몸을 추수는 대로 나두 하던 일을 계속하겠구, 하루 천이 되든 이천이 되든 붙이는 대로 쓰지 않고 모으면 새끼 꼬는 기계 한 틀쯤은 장만할 밑천은 모일 게구. 그것 한 틀만 가졌으면 앉어서두 아내가 하는 하루벌이는 나두 능히 벌 수 있겠구. 오냐 두 달만 참아라." 쌀가마니를 짤 때 필요한 새끼 만드는 일은 주요 돈벌이 수단이었다. 개항 이후, 인천에는 '조선인촌주식회사' 등의 성냥공장이 생겼고, 성냥갑 만드는 일도 당시 인기 있던 가내수공업이었다.

소설 제목 '남생이'는 어디에서 연유했을까. 영이 할머니는 영물(靈物)의 상징으로 여겨지는 남생이 한 마리를 부적과 함께 노마 아버지에게 줬다. 노마 아버지는 남생이가 자신의 병을 고쳐 줄 것이라 믿으며 귀하게 다룬다. 현덕이 왜 이 남생이를 제목으로 삼았는지 파고들다보면 생각의 끝이 한이 없이 간다.

노마는 평소에 토담 모퉁이에 서 있는 버드나무 꼭대기에 올라가고자 애쓰지만 번번이 실패하고 만다.

(나무 오르기의) 이 고비를 넘기기만 하였으면 금방 거기는 선창이 있고, 활동사진이 있고, 돈이 있고, 그리고 능히 어른의 세계에서 한몫 들 수 있는 딴 세상이 있다. 그때에 노마는 자기 아니라도 족히 아버지 모시고 잘 살 수 있는 노마임을 여봐란 듯이 어머니에게 보여줄 수도 있으련만 아아!

노마의 아버지는 영이 할머니가 준 남생이 효과를 보지 못하고 그만 세상을 떠났다. 노마가 하필 버드나무에 오르는 데 성공한 날이다. 이는 어린 노마가 아버지 없이도 살아갈 수 있는 어른이 되었다는 암시이기도 하다. 우리의 서민들은 이렇게 노마처럼 끈질기고도 억세게 대를 이어 살아왔다.

글 = 목동훈기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다]인터뷰/원종찬 인하대 한국어문학과 교수](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201405/856487_417734_0239.jpg)