월미도서 만난 '소라' 과학도를 시인으로 안내

시집 '버리고 싶은 유산' 절반이상 인천 배경

작곡가 최영섭에 읊어 준 '추억' 가곡으로 탄생

김규동이 소개한 김기림 "큰 시인 될 것" 극찬

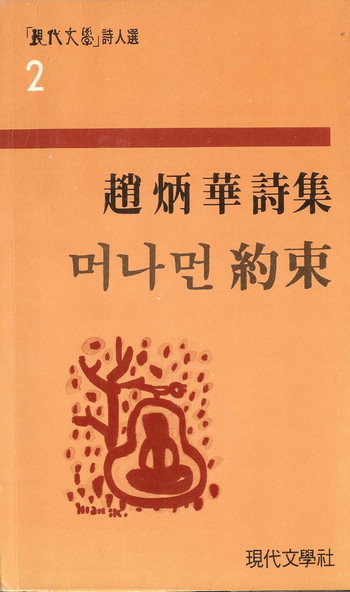

한국의 대표적 '다작 문인'으로 꼽히는 편운(片雲) 조병화(1921~2003)는 53권의 창작시집과 40여 권의 수필집을 냈다. 조병화는 첫 시집 '버리고 싶은 유산'(1949.7.1·산호장)에 26편의 시를 담았는데, 그 중 절반 이상이 인천을 배경으로 한 것이다.

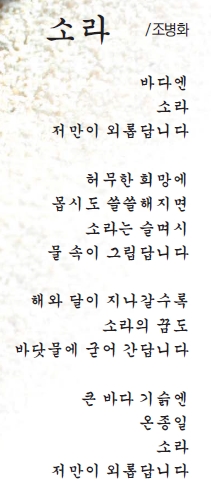

그는 첫 시집 출간 2년여 전인 1947년 9월 인천중학교(현 제물포고등학교) 물리 교사가 되면서 인천과 연을 맺었다. 조병화는 '시는 곧 삶'으로 생각했다. 첫 시집 속의 첫 작품 '소라'는 월미도에서 나왔다. 인천중학교 부임 1년 전이다.

섬 입구 양쪽으로는 공장지대이고, 영종도 앞 바다가 보이는 곳은 일렬로 늘어선 횟집과 카페, 게임장 천지다. 텅빈 거리는 비둘기 떼의 놀이터였다. 조병화가 해변을 거닐면서 소라의 걸음을 뒤쫓았을 그 당시 월미도의 모습은 상상할 수조차 없다.

조병화는 해방되던 해 자신이 졸업한 경성사범학교에서 물리를 가르치기 시작하면서 교사가 됐다. 동경고등사범학교에서 물리화학을 전공한 과학도였다. 하지만 이내 "교사 일은 이미 다른 천재들이 만들어 낸 이론, 실험의 결과를 가르치는 것에 그치는 보따리 장사에 지나지 않는다"는 생각에 사로잡히고 말았다.

이름을 날리고 싶었던, 과학도로서의 꿈을 스스로 접어야 했다. 그 조병화는 월미도에서 전혀 다른 세계를 발견했다. 조병화가 '소라'를 쓴 1946년 월미도는 시설 노후화 등으로 사람들의 발길이 뜸해질 시기였다.

꿈이 꺾여 어깨를 떨군 채 조용한 월미도 바닷가를 걷던 조병화는 질긴 생명력의 '소라'를 발견했고, 그 소라는 잠들어 있던 조병화의 시상을 깨웠다. 월미도가 '과학도 조병화'를 '시인 조병화'로 탈바꿈시킨 셈이다.

월미도의 운명은 참으로 기구하다. 월미도는 1920년대 일본인 손에 의해 유원지로 개발됐고, 1930년대까지 국내 최고의 행락지(行樂地)로 이름났다. 호텔, 조탕, 요릿집 등이 쉼없이 들어섰고, 돌로 쌓은 방죽이 월미도를 '걸어서 갈 수 있는 섬'으로 만들었다.

조병화가 '소라'와 처음 만날 때의 월미도는 그 화려함의 자취보다는 그냥 한적한 어촌의 모습이 강하게 풍겼을 것이다.

월미도에는 한국전쟁과 함께 미군 부대 등 군 시설이 차지하면서 일반인들의 접근이 통제됐다. 2001년에야 시민 품으로 돌아왔다.

'소라'는 작품이라곤 생각치 않았고, 그저 내마음을 그대로 표현한다고 생각했던 것이다. 인천 바닷가로 갔다. 월미도라 했다. 그땐 군대도 그곳에 없었다. 마음대로 통행할 수가 있었다. 바다에서 파도가 물결쳐 들어오고 있었다. 그곳에 소라새끼들이 꿈틀거리고 있었다. 만지면 죽은 체하면서. 흡사 나같은 생각이 문득 들었었다. 흐리고 험산한 바닷가에 연한 생명을 하나 딱딱한 껍질 속에 담아서 이리로 저리로 꿈틀거리고 있는 소라새끼를. 살려고.

'소라'와 같은 시집에 실린 '추억'은 조병화의 대표작이자 가곡으로 불려 유명해진 작품이다.

잊어버리자고 / 바다 기슭을 걸어 보던 날이 / 하루 / 이틀 / 사흘

여름 가고 / 가을 가고 / 조개 줍는 해녀의 무리 사라진 겨울 이 바다에

잊어버리자고 / 바다 기슭을 걸어가는 날이 / 하루 / 이틀 / 사흘

'추억' 역시 인천 앞바다에서 씌었다. 이 시에 곡이 붙여져 가곡으로 탄생하기까지의 뒷 이야기는 다음 기사를 통해 알 수 있다.

옛날이었다. 한 시인이 음악가를 꿈꾸는 중학생과 인천 앞바다를 거닌다. 시인은 오른쪽 주머니에서 소주병을 꺼내 벌컥벌컥 술을 들이켠다. 시인은 "이봐, 한 수 읊을테니 적어봐."라고 했다. 그러곤 "잊어버리자고, 바다 기슭을 걸어보던 날이"라고 소리친다. 잠시 침묵이 흘렀다. 바닷바람이 불었다. 성질 급한 학생은 "다음은요?"라고 했다. 시인은 다시 술을 마시며 "하루 이틀 사흘, 여름가고 가을가고, 조개 줍는 해녀의 무리 사라진 겨울 이 바다에"라고 했다. 학생은 또다시 "다음은요?"라고 보챘다. 시인은 또 목구멍으로 술을 꼴깍 넘기며 "잊어버리자고, 바다 기슭을 걸어가는 날이 하루 이틀 사흘…." 학생은 이튿날 가곡을 만들어 화답했다. (서울신문 2005.6.27 '한국의 슈베르트 작곡가 최영섭 씨')

조병화의 제자이자 평론가인 황규수는 "그의 시에 등장하는 모든 바다를 인천 바다로 볼 수는 없다. 하지만 제1권에 수록된 '추억', '소라', '해변' 등의 바다는 인천 바다다. 조병화는 시를 쓸 당시의 감회를 기술하고 있고, 그의 생애에서 만난 좌절, 포기된 꿈으로부터 탈출하고 위안을 얻는 장소가 인천 바다다"라고 설명했다.

조병화의 시를 가장 먼저 알아 본 사람은 김기림이다. 시인 김규동의 주선으로 조병화와 김기림의 만남이 이뤄졌는데, 과학자적 면모를 가지고 있던 김기림에게 물리학도 출신으로 시를 쓰는 조병화는 남다르게 보였다.

김규동은 "김기림 선생은 조병화에게 '당신이 시를 쓰느냐. 참 좋다. 큰 시인이 될거다'라고 했다. '버리고 싶은 유산'이라는 첫 시집 제목도 김기림 선생이 지어준 것"이라고 회고했다.

그는 인중 교사 생활 2년 만에 서울고등학교로 자리를 옮겼다. 길영희 인천중학교 교장이 그를 인중교사로 채용하며, 적산가옥(敵産家屋)을 소개해 줬는데 이 집을 빌려준 것인지, 사 준 것인지를 놓고 오해가 생겨 둘 사이가 틀어졌기 때문이다.

그러나 한국전쟁 발발로 부산으로 피란을 갔다 돌아왔을 때 그는 다시 인천에 자리 잡고 1950년 중반까지 살았다.

조중훈 회장과의 인연은 조병화의 아내인 김준 씨 때문에 맺어졌다. 조병화가 인중 교사로 부임할 때 인천으로 함께 내려 온 부인은 인천 중구 관동 3의3가에 '김준 산부인과'를 개업했는데, 첫 손님이 조중훈 회장의 아내였다.

지난 6월 29일 서울 혜화동 '조병화 문학관 서울사무소'에서 만난 조병화의 아들 진형 씨는 "조중훈씨의 아내가 유독 겁이 많아 1녀3남 출산을 모두 어머니에게 맡겼다.

이 일로 연이 깊어져 조중훈씨 가족과 부산 피란도 함께 떠났다. 이후 어머니가 혜화동에서 산부인과를 운영할 때 부자 손님과 조중훈씨를 연결해 자금 확보에 큰 도움을 준 것으로 안다. 조중훈씨가 어머니에게 자금부장이라는 별명을 붙일 정도였다"고 했다.

조병화는 인하대에서 문과대 학장, 부총장(1982), 대학원 원장(1984)을 거쳐 1986년 정년 퇴임했다. 조병화는 이 시기에도 인천을 배경으로 하는 시를 남겼다.

지금은 이 빌딩의 숲/인간의 거리, 생존의 거리/네것 내것 담싸고 사는/돈의 거리/지금 네가 서 있는 곳은/요 몇년 전만 해도 포동포동하던/복숭아밭이었단다

경인가로 자연풍경/이렇게도 아주 변할 줄이야/산 있던 곳이 인간의 거주지로/개울 있던 곳이 인간의 주거지로/논밭 있던 곳이 인간의 주거지로/해안선 따라 바다 있던 곳이/인간의 주거지로/아, 이 변화! 힘이 빠진다/쑥.

특히 '아, 이 변화! 힘이 빠진다/쑥'의 마지막 구절은 30여 년 만에 다시 찾은 인천의 변화가 얼마나 큰 것이며, 얼마나 황폐하게 느껴지는지 드러내고 있다.

조병화는 인천에 대한 여러 시를 남겼으면서도 부정적 생각을 스스럼없이 밝히기도 했다.

이현식 한국근대문학관 관장은 "고등학교 3학년 시절 조병화 선생님이 특별 강사로 학교에 오신 적이 있었는데, "인천은 좌파들이 우글거려서 싫다. 나는 인천이 싫다고 말씀하셨다"며 "인천에 애정이 넘치거나 긍정적으로 보신다고 느끼기는 어려웠다"고 전했다.

2003년 1월 노환으로 경희의료원에 입원한 조병화는 같은 해 3월 세상을 떴다. 절필을 선언한 지 6개월 만이다. 평생을 허무, 고독, 쓸쓸함, 꿈을 시로 쓴 그는 한 곳에 머물지 않고 바람따라 흘러가는 '조각 구름(片雲)'처럼 그렇게 떠나갔다.

/글 = 박석진기자