자신의 평소 철학과 달리 '쉬운 시'

앞서 탱자나무·염하 통해 '강화' 표현

대몽항쟁 등 역사적 공간 의미 알려

상경후에도 인천문화 현실·정체성 고민

쉽게 와 닿는 시가 있고, 첫 문장부터 무슨 말인지 도통 이해가 안 가는 시가 있다. 전자의 경우 대개 독자들에게 다가가기 쉽고, 후학의 연구도 뒤따르게 마련이다. 후자는 작가 개인의 품속에 머물다 잊히게 마련이다.

인천 강화 출신 김차영(金次榮·1922~?)은 후자를 택한 시인이다. 추상적이고 난해한 데다 초현실적인 문장. 김차영은 왜 그토록 어렵게 시를 쓰냐는 주변의 질문에 "시는 사람의 심리를 드러내야 하고, 사회학적이어야 하며, 불가해(不可解·이해할 수 없음)해야 한다. 알 듯 모를 듯한 것이 시다"라고 답하고는 했다.

1950년대 명동을 주름잡던 당대 주류 시인들과 늘 가까이 지내고 어울리는 동안 "왜 나는 박인환이나 조향이나 김규동처럼 유명해지지 못하느냐"고 한탄하면서도 "파리에서는 난해한 시를 쓸수록 유명하다"며 소신을 굽히지 않았다.

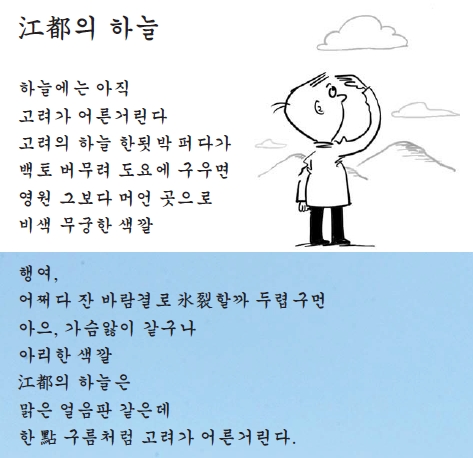

그런 김차영이 유난히 쉬운 시를 쓴 적이 있다. 1986년 어느날 고향 강화의 맑은 하늘에 어른거린 고려를 노래한 시 '江都(강도)의 하늘'이다.

그는 강화의 곱고 짙은 푸른 색 하늘을 비취색 고려청자로 빚듯이 노래했다. 대중에겐 무명에 가까운 이 시인을 인천이 기억하고 있는 이유는 역설적이게도 그의 고집과는 다른 '쉬운 시' 때문이다. 고향은 어려운 말로 표현할 길이 없었기 때문이었을까. 그는 누구보다 강화와 인천을 잘 알고 아끼는 시인이기도 했다.

지난 11일 오후 2시 30분께 김차영이 읊은 강화의 하늘을 만나기 위해 강화군 관청리 강화초등학교 뒤편의 고려궁지를 찾았다.

고려는 고종 19년(1232) 몽고의 침략에 대응하기 위해 천연의 요새인 강화로 도읍을 옮기고 원종 11년(1270) 개성으로 환도할 때까지 39년간 이곳을 궁궐로 사용했다. 당시 개성 송악산 자락에 있는 궁궐과 비슷하게 만들어 놓았다는데, 그 흔적을 찾아볼 순 없었다.

고려는 몽골과 화친을 맺고 강화를 떠나면서 그들의 요구에 따라 궁궐과 성곽을 모두 헐어야 했다. 강화사람들은 자신들의 피땀으로 세운 궁궐이 무너지는 모습을 지켜볼 수밖에 없었다. 그래서 고려궁지는 '궁터'라는 그 이름만으로 옛 강화인들의 아픔을 느낄 수 있는 곳이기도 하다.

'강도의 하늘'은 1986년 5월 그가 '월간문학'에 발표한 시다. 그가 60세가 넘어서야 고향의 시 '강도의 하늘'을 쓰게 된 이유는 분명치 않다. 하지만 그에게 고려의 기운이 담긴 강화의 노래를 만들어 달라는 요구는 진작부터 있었다.

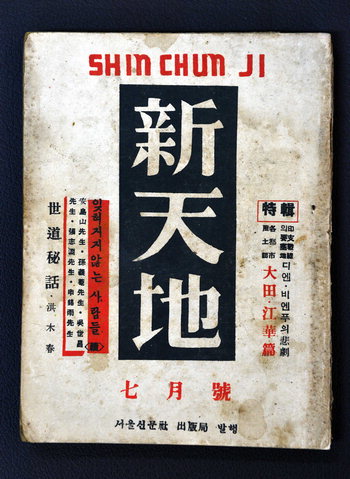

김차영은 1954년 7월 서울신문사 출판국이 발행한 '신천지(新天地)'에 '명도시 풍토기(名都市 風土記)' 시리즈 '강화편'을 썼다. 어렵사리 구해 본 꼭 60년 전에 나온 '신천지'에는 김차영의 강화 사랑이 짙게 배어 있었다. 그는 6쪽에 걸쳐 강화의 역사와 문화를 이야기하면서 "많은 역사적 사실을 전해주는 명소, 천연기념물과 전설을 지닌 역사의 고장(史의 郡)"이라고 자랑했다.

김차영은 "탱자나무는 우리나라 양대 문화를 형성한 남방계 문화와 북방계 문화가 여기서 교접(交接)했음을 보여주는 증거"라고 했다.

김차영의 말대로 오늘날 강화는 남북 교류를 얘기할 때 빠지지 않고 등장하는 곳이다. 남북경제 협력을 위한 강화 교동평화산단 추진이나 강화와 개성의 고려시대 유적 연구를 위해 남북 학술 교류가 필요하다는 학계의 바람이 그 예다. 김차영은 강화에서 통일한국의 미래를 일찍이 내다봤던 셈이다.

김차영은 1957년 5월 '시와 비평'에 '鹽河水道(염하수도)'라는 고향을 배경으로 한 작품을 내놓는다. 염하는 강화와 김포 사이의 물길을 말한다. 이 물길을 따라 갑곶돈대와 초지진, 덕진진 등 방어요새들이 들어서 있다. 유난히 빠른 유속의 염하는 주변의 모든 것을 자신의 것으로 합류시키는 듯한 인상이다.

기억에 담긴 고놈의 음성이, 종내 말썽이었다/진저리 나는 검은 촉감, 무척 濕(습)해진 冷氣(냉기)와 그 고요에 둘러싸인 주검과, 또한 惡魔(악마)의 환상들이 그대로, 나의 현실로 合流(합류)해 간 鹽河水道(염하수도)…(이하 생략)<鹽河水道 중에서>

강화의 찬란한 역사 뒤편에는 염하에 묻힌 우리 선조들의 아픔이 거세게 흐른다. 왕도와 가까운 지리적 특성 때문에 전란이 발생하면 늘 외세와 맞닥뜨려야 했던 방어지였다. 고려 때의 대몽항쟁과 근대 시기 병인양요(1866), 신미양요(1871), 그리고 강화도조약의 계기가 됐던 운요호 사건(1875) 등이 염하를 따라 일어났다. 김차영은 염하에 어떤 생각과 기억들을 내던졌을까.

김차영은 고향 강화를 기억하고, 그리워했다. 김차영과 1950년대 '다이알(DIAL)' 동인으로 활동한 김원태(金元泰·84) 시인은 지난 9일 전화 인터뷰에서 "김차영의 시는 읽는 이로 하여금 고향생각이 나도록 했던 것 같아요. 내 출생지가 평북 강계(江界)고, 살았던 곳이 평양인데, 김차영 선생 고향 강화가 이북이랑 가까운 곳에 있다보니까 명동에서 서로 고향 얘기를 참 많이 했던 것 같아요"라고 당시를 회상했다.

김차영은 1922년 강화 길상면에서 태어나 14세 때부터 인천에서 살았다. 이후 일본으로 건너가 메이지(明治)중학교를 거쳐 리쓰메이칸(立命館) 대학에서 문과과정을 수료하고, 타나카공업주식회사에 근무했다.

해방 이후 인천에서 한상억 등과 함께 전국 최초의 동인지 '문예탑'을 만들었고, 한국전쟁 무렵엔 피란지 부산에서 김경린, 박인환, 김규동 등과 함께 후반기(後半期) 동인활동을 하면서 모더니즘 운동을 일으켰다.

김차영은 한국전쟁 이후 서울로 떠났지만, 늘 인천 문화의 현실을 걱정했고, 정체성을 고민했다.

이북 월남민이 몰려들면서 인천은 이들을 감시하기 위한 제일관구경찰청, 수상경찰서, 여자경찰서, 철도경찰서 등 정보·치안기관이 들어서 그야말로 '경찰도시'가 됐다. 그가 1·4후퇴 이후 서울로 삶의 터를 옮긴 이유다.

그러나 김차영은 인천을 떠나기 직전까지 이인석 등 인천의 시인들과 함께 전쟁의 불안과 격분을 외치는 시를 큰 종이에 써 하인천 거리에 내다 붙이는 일을 했다고 김규동 시인의 제자인 맹문재 안양대 교수는 전했다.

심지어 1947년 2월 인천에 세워진 해양대학도 1년도 채 못 돼 군산에 빼앗기고 말았다. 이 같은 그의 고민은 1991년 학산문학 창간호에 실린 좌담 '인천문화의 재건을 위하여'에 잘 나타나 있다. 좌담엔 당시 윤영천 인하대 교수와 백승철 문학평론가가 함께 했다.

그는 좌담 말미에 "지난날 인천이 낳은 비중 있는 문학인들에 대한 역사적 평가가 필요하다"고 말했다. 하지만 정작 김차영 본인의 행적은 구체적으로 알려진 바 없어 후학들의 연구가 절실하다.

글 = 김민재기자

사진 = 조재현기자