격해진 '좌우익 충돌' 섬까지 번져

선주-선원 '소득분배' 놓고 대립

고향 잃은 이들의 망향가는 '절절'

이원규는 어떻게 그렸나

분단의 공간 바다로 확장 큰 의미

현대사 연표 작성, 역사 기록하듯

전쟁·학살·실향민 아픔 끄집어내

인천은 분단 도시다.

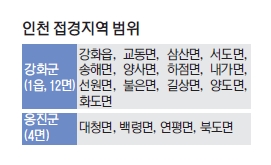

서해상을 갈라 놓는 NLL(북방한계선)은 인천 앞바다를 분쟁의 바다로 만들었고, 강화의 교동은 2개월 전부터 다리가 놓여 언제나 통행이 자유로울 것 같지만 여전히 해병대원의 검문을 받아야 하는 민간인 통제구역이다.

인천은 해방 직후부터 유난히 좌우익 갈등이 심했고, 그 좌우익들은 한국전쟁 때 서로를 집단학살하는 만행을 저지르기도 했다.

그 상처는 60년이 지난 지금도 아물지 않았다. 낫기는커녕 오히려 덧난 곳이 인천에는 여러 곳이다.

이런 인천의 분단 현실을 소설 속에 담아낸 작가가 있다. 이원규(李元揆·67)다.

그 아버지 서계당(西桂堂) 이훈익(李薰益·1916~2002)이 그랬던 것처럼 아들 이원규도 발로 뛰면서 사실을 취재해 작품에 그렸다.

그래서 그의 작품은 '리얼 스토리'다.

이훈익은 '인천충효록(仁川忠孝錄)' '인천지지(仁川地誌)' '인천지방 향토사담(仁川地方 鄕土史談)' '인천의 성씨 인물고(仁川의 姓氏 人物考)' '인천지명고(仁川地名考)' '인천지방의 전통 제례(仁川地方의 傳統祭禮)' '인천금석비명집((仁川金石碑銘集)' '근세인천지방의 전란사(近世仁川地方의 戰亂史)' 등을 펴낸

인천의 대표적 향토사학자다.

이원규는 사관(史官)처럼 썼다. 그래서 그의 작품은 책장을 덮고 싶을 정도로 인천이 지나온 기억이 가슴 아프고 아리다.

일제강점기 인천은 공업도시, 항구도시로 성장했다. 인천 공장과 부두에서 일자리를 찾으러 전국에서 사람들이 몰려왔다. 해방 이후 혼란기에 물가는 급상승했고, 공장 일자리는 줄었다. 하역 인력 시장에 사람들이 몰렸지만 상당수는 허탕을 쳤다. 좌익 단체의 침투 속도가 어느 도시보다 빨랐다.

일제 때 항일 운동가였던 인천 출신 유두희(劉斗熙·1901~1945), 이승엽(李承燁·1905~1953), 조봉암(曺奉岩, 1899~1959) 등은 좌익 청년들의 '멘토'이기도 했다.

좌우익 충돌은 테러로 격화됐고, 그 이념 대립은 인천 앞바다 섬까지 번졌다. 뭍에서는 공장주와 노동자, 지주와 소작인의 갈등이 일어났다면, 바다에서는 선주에 맞서 '어로 소득 분배'를 요구하는 선원의 목소리가 거셌다.

선주·군경·공무원 가족은 우익이었고, 사공을 비롯한 일용직들은 좌익이 됐다. 중립이 들어설 공간은 좁았다. 한국전쟁 발발 이후 좌익과 우익은 번갈아가며 피비린내 나는 학살을 벌였다.

가해자는 피해자가 됐고, 피해자는 가해자로 앙갚음했다. 곧 돌아가리라고 가까운 인천에 내려와 정착한 인천 실향민들의 망향가(望鄕歌)는 언제나처럼 절절하기만 하다.

이원규의 '황해(黃海)'(1989년)는 1945년 해방부터 1950년 한국전쟁 발발 직후까지의 인천이 배경이다. 이 시기의 '인천 현대사 연표'를 작성해 마치 역사를 기록하듯 소설을 집필했다. '황해'는 분단 소설의 공간을 바다로 확장시켰다는 평가를 받는다.

이원규는 인천 앞바다의 섬을 핵심 사건이 발생하는 장소로 등장시켰다. 여기서 그는 농촌, 도시를 배경으로 한 다른 분단 작가들과 차별화된다. 공장주와 노동자의 갈등이 아닌, 고기잡이 배 선주와 선원들의 갈등을 내세웠다. 해방 이후 조기잡이를 마치고 덕적도에서 술을 마시던 젊은 선원들의 얘기를 들어보자.

"말이 육사제지 칠삼이나 다를 게 없어. 출어 경비를 제멋대루 계산해서 떼어내니 이게 뭐야. 세상에 중선배가 조기잡이 나가는 데 삼할이나 떼는 법이 어디 있어. 먹는 게 나아졌다구 허지만 난 스무 날 동안 멀건 돼지고기국 두 번인가 먹은 거밖에 없어." … (중략) … "우리 선주는 자기 배가 네 척이니까 손가락에 바닷물 한방울 안 묻히구도 내가 번 돈의 쉰 배를 벌었어."-'황해' 중에서

육사제(사육제), 칠삼제(삼칠제)는 당시 고기잡이 소득 분배 법칙을 뜻하는 말이다. 공동 경비를 제하면 선주가 60~70%를 갖고, 나머지 30~40%를 선원들에게 줬다. 일제강점기 고기잡이가 대형화하면서 가족·마을 단위로 구성됐던 선주와 선원은 '공장주-노동자'와 비슷한 계약 관계로 변했다.

인천 섬 사람들은 선주를 배임자, 선원을 동사(同事)로 불렀다. 선원 중 선장은 사공(사궁), 최고령자는 영자, 주방 일 하는 이는 화장(火長)으로 호칭했다. 일반 선원들과 비교할 때 선장 소득은 2배가량, 영자는 1.5배 정도 많았다. 이를 '두짓잽이', '짓반잽이'라 했다.

해방무렵만 해도 덕적도는 조기파시가 대단했다. 전국에서 고깃배와 선원이 몰렸다. 북리쪽 인구가 2만을 헤아릴 때도 있었다. 돈을 벌기 위해 배를 탄 사공들은 짓잽이 비율을 조정할 것을 끊임없이 요구했다.

불만을 터뜨린 사공은 '좌익의 조정을 받았다'는 혐의로 경찰 조사를 받았고, 선주들은 단합해 이들을 배에 태우지 않았다. 선주와 선원의 이 같은 갈등 구조는 1970년대까지 이어졌다고 한다.

지난 26일 중구 연안부두에서 만난 어선 기관사 출신의 김재근(88)씨는 "1970년대 연안부두가 생기자마자 선원들이 사육제를 요구하는 데모를 했고 결국 삼오제(3.5대6.5)로 바뀌었다"며 "당시 주동자는 연안부두에서 영원히 배를 타지 못했다"고 전했다.

한국전쟁 당시 인천의 섬 지역에서는 민간인 학살 사건도 많았다.

"전쟁으로 배를 징발당해서 출어를 못 하니까는 까마귀들두 사람들과 같이 굶주렸소. 그놈들은 자기들끼리 싸워 약한 놈을 잡아먹었소. 그리구 민가루 날아와서 장독대에 널어놓은 망둥이나 메주 덩어리까지 물고 갔소. 그놈들 등쌀이 참 대단했지. 그 징그런 날개를 퍼덕거리며 날아와서는 우물가에 놓인 빨래 비누, 쌀겨와 양잿물을 끓여서 만든 꺼먼 비누 덩어리까지 훔쳐갔으니까는. 그해 시월 중순이었는데 먹염 쪽에서 가마솥에 콩볶듯이 총소리가 들리구 경비정 한 척이 그 섬을 떠나는 게 보였소. 그날 오후에 까마귀란 놈들이 하나두 남지 않고 그리루 까맣게 몰려갔소. 놈들은 이틀이 지나도 돌아오질 않았소".-'침묵의 섬' 중에서

진실·화해를 위한 과거사정리 위원회가 2008년 발표한 '서울·인천지역 군경에 의한 민간인 희생 사건' 결정문을 보면 인천상륙작전을 앞두고 덕적도에 상륙한 해군 첩보부대(해양공사)는 먹염을 국민보도연맹 가입자, 인공 부역자의 처형 장소로 선택했다. 먹염에서 '죽기 전에 할 말이 있느냐'고 물으니, '나는 억울하게 죽는 것이다. 노래를 불러도 좋겠냐'고 한 뒤 구슬프게 노래를 했다는 이의 기록도 남아 있다.

인천상륙작전 이후 인민군은 퇴각하면서 인천경찰서 유치장에 총을 난사해 여러 명이 숨졌다. 인천상륙작전 이후 경동에서 벌어진 시가전에서, 한 여성이 '대한민국 만세'를 외친다는 것을 실수로 '인민공화국만세'라 불러 총을 쐈다는 당시 해병대원의 증언도 있다. 당시 군은 '얼굴이 하얗고 머리가 긴 사람', '얼굴이 새까만 사람'으로 우익과 좌익을 구분했다고 한다.

전쟁 기간 민간인 피해 문제는 아직도 해결되지 않았다. 월미도 폭격 민간인 피해 보상을 요구하는 주민들은 아직도 월미공원 앞에서 농성을 벌이고 있다. 이들의 농성은 곧 10년을 맞게 된다.

'포구의 황혼'은 고향을 떠나 소래포구에 정착한 실향민의 아픔을 그린 수작으로 평가받는다.

"소래 포구의 어선들이 고기의 회유에 따라 연평도 근해 어장, 선미도 북서쪽 어장, 목덕도 남방 어장, 풍도와 육도 주변 어장, 팔미도와 선재도 주변 어장으로 해역을 바꾸어 출어하는 데 비해서 아버지는 언제나 연평도 주변 어장에만 고집스럽게 매달렸다. 왜 위험하게 휴전선 쪽으로만 나가냐고 누가 물으면 연백에 살 때부터 그쪽에서 고기를 잡아 그 방면을 손바닥 들여다보듯 잘 알기 때문이라고 대답했다".-'포구의 황혼' 중에서

인천은 실향민의 도시다. 실향민이라면 고향과 가까운 곳에 머물고 싶어한다. 접경지역에서의 어로 행위는 경찰의 감시하에 이뤄졌다. 소설 '바디소리'에서는 경비정의 통제 아래 고기잡이 나가는 풍경이 그려진다. 지금은 사라졌지만 해상검문소도 있었다.

하인천에 부두가 있을 당시엔 소월미도 앞에, 연안부두 개장 이후에는 무의도 부근에 바지선으로 띄운 검문소가 있었다. 이산가족정보통합시스템에 따르면 지난 7월 말 기준 인천에 등록된 이산가족은 5천802명으로 서울, 경기 다음으로 많다.

이원규는 1992년 '황해' 증보판에서 "내 고향에 대한 애정도 컸지만 이 곳이 외세 침탈의 문호였고 분단이 고착화된 절망의 시기에 민중의 의지가 번번이 꺾이고만 비운의 장이기 때문"이라며 "이 곳을 현대사의 한 의미 깊은 공간으로 드러내야 한다는 책임을 오랜 시간 가져왔다"고 썼다.

글 = 김명래기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·28]오정희 '중국인 거리'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201408/885874_446646_3246.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·29]한상억](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201408/888173_448900_1733.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·30]'시조시인' 최성연](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201408/890469_451288_1622.jpg)