산재보험은 그동안 1964년 경제개발계획 시작과 함께 도입된 이후 급격한 산업화 시대를 거치면서 산재노동자들의 치료비와 소득을 지원해주면서 근로자들의 든든한 버팀목 역할을 해왔다.

더욱이 우리나라는 매년 2천명이 넘는 근로자가 산업재해로 사망하고 있다.

하지만 산재보험은 근로자들 사이에서 어느새 까다로운 산재혜택 기준적용으로 당초 시행 취지가 퇴색됐다는 지적이 나오고 있다.

# 산재도입 반세기 외형성장의 그늘

산재보험은 50년 동안 적용 사업장 규모가 확대되면서 외형적으로는 크게 성장한 것처럼 보인다.

1964년 도입 당시에는 500명 이상 광업·제조업 사업장 64곳의 근로자에게만 적용됐지만 현재는 198만개 사업장, 약 1천500만명의 근로자가 적용받고 있기 때문이다.

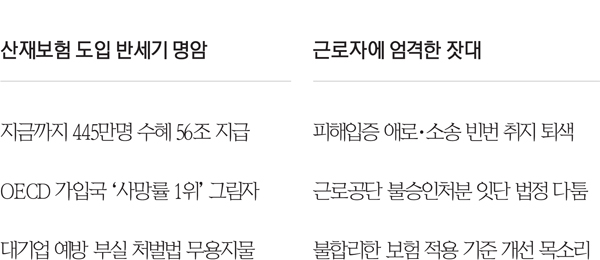

특히 지난 50년간 산재보험 혜택을 받은 근로자 수가 445만명에 달하며 보험급여 지급총액은 56조원에 이르고 있다.

하지만 이 같은 외형적 성장에는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 산재사망률 1위라는 우울한 그늘이 자리잡고 있다.

지난해 국내 산업현장에서 9만1천800여명의 근로자가 다쳤고 이 가운데 1천900여명이 안타깝게 목숨을 잃었다. 1년 365일 내내 1시간에 10명씩 다치고, 4시간 반마다 1명씩 숨진 꼴이다.

특히 2012년보다 사망자는 오히려 65명이 증가했다. 이 같은 통계는 근로자 1천명당 6명이 재해를 당한 것으로 OECD 가입국에서 최고 수준이다.

산재보험이 건강보험(1977년), 국민연금(1988년), 고용보험(1995년) 등과 비교해 조기에 도입된 배경에도 이 같은 산업화의 부작용이 커다란 영향을 미쳤다.

상황이 이런데도 우리나라는 산재보험 도입 36년 만인 지난 2000년 7월부터 1인 이상 전 사업장으로 산재보험 지원대상자를 확대하는 등 모든 근로자에게 산재보험 혜택을 줬다.

산재예방이 부실한 기업에 대한 처벌도 미미하다. 현행 산업안전보건법에는 사업주가 작업장의 안전관리를 제대로 하지 않아 사망사고가 발생하면 사업주에게 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금을 부과토록 정하고 있다.

그러나 현실에서 이 같은 규정은 무용지물이다. 최근 3년간 산업안전보건법을 위반해 검찰로 송치된 사건 8천700건 가운데 중대 재해는 2천200여건에 불과하다.

이 중 벌금형이 57.2%로 가장 많고 혐의 없음 13.8%, 기소유예도 11.1%에 달했다. 반면 징역형을 선고받은 사람은 2.7%에 그쳤다.

상황이 이렇다보니 대기업들의 산재예방도 느슨하다. 민주노총과 한국노총 등으로 구성된 '산재사망 대책마련을 위한 공동캠페인단'은 최근 지난해 가장 많은 산재사망자가 발생한 기업으로 현대제철과 대우건설을 꼽았다.

이들 기업이 원천으로 있는 사업장에서는 지난해 1년간 각각 10명의 노동자가 산업재해로 사망한 것으로 나타났다. 대우건설은 2010년 최대 산재 사망기업으로 뽑힌 데 이어 또다시 불명예스러운 타이틀을 떠안았다.

# 근로자에게는 여전히 높은 문턱

최근 안산의 한 공장에서 50대 남성이 근무 중에 화상을 입는 사고가 벌어졌다.

해당 근로자는 인근 병원으로 이송돼 수개월 동안 치료를 받아 무사히 생명을 구할 수 있었지만 퇴원 후 통원치료를 받으면서 자택에서 스스로 목숨을 끊었다.

유가족들은 남편의 장기간 결근이 계속되자 회사로부터 퇴사를 종용받아 결국 자신의 신변을 비관해 목숨을 끊었다며 산재 신청을 준비하고 있다.

하지만 산재전문가들은 해당 근로자의 유족이 산재혜택을 받을 가능성이 낮다고 판단하고 있다.

산재보험 특성상 근로자가 자신이 입은 피해가 업무와 연관성이 있다고 입증해야 하는데 근로자가 자살한 경우 이를 입증하는 과정이 다른 산재보다 힘들기 때문이다.

삼성반도체서 근무하다가 백혈병으로 숨진 근로자들도 산재혜택을 받기까지 기나긴 법정싸움을 견뎌내야 했다.

2003년 10월 삼성전자에 입사한 황모씨는 다음해 12월부터 기흥 사업장 3라인에서 습식식각 공정업무에 배치됐고 7개월 뒤 황씨는 급성백혈병 진단을 받고 2007년 3월 사망했다.

1995년 입사한 이모씨도 2005년 황씨처럼 습식식각 공정업무에 배치됐다가 2006년 7월 백혈병 진단을 받았으며 불과 1개월여 뒤 숨졌다.

이후 황씨의 유족 등은 근로복지공단을 방문해 피해자들에 대한 산재 신청을 했으나 이를 수용하지 않자 2010년 1월 서울행정법원에 이 사건 소송을 제기했다. 수년간의 소송 끝에 유가족들은 2011년 6월 1심에서 재판부가 피해자들의 백혈병과 업무상 인과관계를 인정해 원고 승소로 판결을 이끌어냈으며 최근 열린 2심에서도 원고들이 승소했다.

이처럼 근로복지공단이 엄격한 잣대로 산재보험을 적용하면서 산재근로자와 유족들은 힘겨운 소송을 진행하고 있다. 지난해 근로복지공단이 산재 불승인 처분을 내린 2만여건 가운데 1천500여건은 산재신청 근로자가 행정소송을 제기한 것이다. 이 중 확정판결을 받은 1천400여건 중 190여건은 공단이 패소했다.

민주노총 경기도지부 박민주 노무사는 "회사에서 일하다가 다쳐 외상을 입으면 산재혜택을 받지만 그 나머지 경우는 산재보험의 문턱이 높아 근로자가 자신의 질환과 업무와의 연관성을 입증해내야 한다"며 "산재보험이 도입된 지 50년을 맞는 만큼 이제는 불합리한 보험적용기준을 개정해야 한다"고 말했다.

/박종대기자

![[르네상스 대한민국·휴먼]'100점 성적표, 행복하지 않아요'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894161_455035_0239.jpg)

![[르네상스 대한민국·휴먼]주종만 소방교와 함께한 심폐소생술·구급활동](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894166_455040_0748.jpg)

![[르네상스 대한민국·휴먼]세상이 외면한 양공주, 쉴곳없는 恨평생](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894178_455072_3431.jpg)

![[르네상스 대한민국·휴먼]사단법인 '햇살사회복지회' 어떤 곳?](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894180_455081_4655.jpg)

![[대한민국 르네상스·휴먼]'4포 세대' 청년실업 현주소](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894216_455105_0215.jpg)