|

우리나라 최초 천일염전 등 예로부터 인천은 소금과 밀접

"인천시인에겐 인천이 중심" 지역 대표 키워드 '갯벌'의 노동·사고 다뤄

지하철 이야기 담은 작품 '2만 5천 볼트의 사랑'도 눈길

인천에서 사람이 가장 많이 몰리는 장소는 남동구 소래포구다. 수도권 최고의 관광명소로 자리잡았다. 그 포구 바로 옆 소래습지생태공원 역시 수많은 사람들이 찾는 곳이다.

어린 유치원생부터 할머니 할아버지까지 나이를 가리지 않는다. 어린이들에게는 단체 학습장이고, 어른들에게는 도심 한복판에서 쉽사리 구경할 수 없는 풍광을 주는 그런 곳이다.

그 소래를 그린 시 중에 단연 이가림(1943~)의 '소금창고가 있는 풍경'이 돋보인다.

소래포구 어디엔가 묻혀 있을/추억의 사금파리 한 조각이라도/우연히 캐낼 수 있지 않을까 하는/속셈을 슬그머니 감춘 채/몇 컷의 흑백풍경을 훔치러 갔다/가을은 서둘러 떠나버리고/미처 겨울은 당도하지 않은/서늘한 계절의 어중간/버젓이 갯벌 생태공원으로 둔갑해 있는/옛날 소금밭에 들어가서/찰칵, 찰칵, 찰칵,/사정없이 풍경을 자르는/재단사의 가위질 소리에/빼빼 마른 나문재들이 어리둥절/몸을 웅크렸다/시커먼 버팀목의 부축을 받으며/간신히 버티고 서 있는 소금창고와/버려진 장난감 놀이기구 같은 수차(水車)가/시들어가는 홍시빛 노을을/망연히 바라보고 있을 뿐/마른 뻘밭에 엎드린/나문재들의 흐느낌 소리를/엿듣는 이는 아무도 없었다/소금창고가 있는 풍경을 베끼러 갔다가/오히려 풍경의 틀에 끼워져/한 포기 나문재로/흔들리고 말았음이여

시인에게 관광객들의 카메라 셔터 소리는 마뜩지 않다. 이곳이 어떤 땅인지, 이 소금밭이 어떤 내력을 지녔는지에는 전혀 관심이 없고, 그저 신기한 듯 낯선 구경거리를 담아 가기에만 바쁜 모습이 영 내키지 않는다. '흑백풍경을 훔치러 갔다'는 것은 인천의 옛 기억을 되살려 보고 싶어서 소래습지생태공원을 찾았다는 얘기일 것이다. 그런데 그만, 관광객들의 소란에 추억할 분위기를 빼앗기고 말았다.

우리나라 천일염전의 역사는 인천에서 시작하는데, 소래염전은 그 인천의 주요 염전부지 중 한 곳이다. 일제가 중국 천일염의 공세에 맞서, 그리고 군사적 목적의 재원조달 차원에서 구상한 게 천일염이다. 그 시발지는 주안염전이다.

바닷물을 끓여서 소금을 내는 우리 전통방식으로는 비용이 많이 들고 대량생산하기도 어렵다보니 넓은 데 바닷물을 가둬 놓고 햇빛에 말려서 만드는 방식을 인천 땅에서부터 도입한 것이다.

1906년 주안의 시범생산이 성공적이란 평가를 받자 남동으로, 군자로, 전국으로 확대했다. 소래염전은 1930년대 중반에 조성된 것으로 보인다. 1933년 일제 강점기에 나온 '인천부사(仁川府史)'에는 주안과 남동 염전 조성 등 초창기 천일염 생산 상황이 자세하다. 이 '인천부사'에는 소래염전은 언급돼 있지 않다.

인천은 아주 오래전부터 소금과 밀접한 곳이다. 이곡(李穀·1298~1351) 등 고려시대 문인들도 영종도 등 섬지역에서 소금을 생산한다는 내용을 시로 노래하기도 했다. 인천의 최초 개척자로 불리는 비류(沸流)도 2천년 전 소금을 쉽게 얻을 수 있는 땅을 찾다가 인천(미추홀)에 닿은 것이라고 보는 시각도 있다.

지난달 21일 인천 소래습지생태공원을 찾았다. 염전 옆 소금창고가 눈에 띄었다. 이가림이 노래한 것처럼 세월의 때가 켜켜이 쌓인 '시커먼 버팀목'에 지탱하는 소금창고였다. 창고 안에는 새하얀 소금이 소복이 쌓였다. 만져보고 싶었지만, 그러지는 못했다.

시에 등장한 그 관광객들이 나타난 것이다. 카메라를 들이대고 연신 셔터를 눌러대는 바람에 그 속에 섞여 있을 수가 없었다. 비로소 나문재들이 왜 어리둥절하고, 몸을 웅크렸는지 알 듯했다.

1973~1996년 소래염전에서 일한 김동안(72)씨도 만났다. 김씨는 "소금창고는 8개가 남아 있는데 이 중에 일본인이 지은 것은 3개다. 염전 옆 소금창고는 옛 소금창고 2개를 뜯어 크기를 줄여 새로 만든 것이고, 그 바로 뒤에 예전 모습을 그대로 재현한 소금창고를 짓는 공사가 한창"이라고 덧붙였다.

소금을 생산할 수 있는 소래염전은 이제 약 3만4천㎡ 정도 남았는데, 주말이면 1천명 이상 몰린다고 한다.

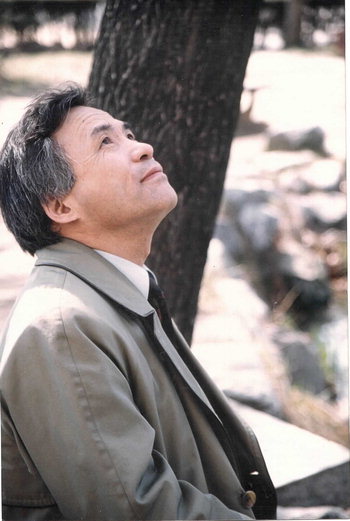

추석을 앞두고 전국이 들떠 있던 지난 3일 인천 연수구 자택에서 만난 이가림 시인은 "인천에서 사는 시인은 인천을 중심으로 놓고 시를 써야 한다"고 했다.

그는 "인천 시인에게는 인천이 중심이다. 여기서 깊이 파고 들면 세계 문학과 통하게 된다. 시인은 모든 것을 있는 그대로 바라보며, 나의 가장 먼 여행은 원점으로 돌아오는 길임을 깨달아야 한다"고 했다.

바르비종 마을의 만종 같은/저녁 종소리가/천도복숭아 빛깔로/포구를 물들일 때/하루치의 이삭을 주신/모르는 분을 위해/무릎 꿇어 개펄에 입맞추는/간절함이여//거룩하여라/호미 든 아낙네들의 옆모습

이가림 시인은 "송도신도시가 들어서기 전, 그러니까 매립 전인 1980년 후반~1990년 초 그곳이 바닷가였을 때 수 없이 봤던 해질녘 풍경을 그린 것이다. 노동이 종교 만큼이나 신성한 일이라는 뜻을 넣고 싶었다"며 "이 시가 밀레의 그림 '이삭줍는 사람들'과 '만종'을 떠올리게 한다고들 한다. 맞다. 그림을 상세 묘사한 것은 아니지만, 내가 전하고자 하는 메시지를 보다 잘 나타내기 위해 차용한 것"이라고 설명했다.

갯벌은 우리에게 생명을 잇게 하는 간절함도 주지만, 그로 인해 목숨마저 잃게 하기도 한다. 바다와 갯벌을 누구보다 잘 알 것 같은 어촌 사람들도 조개를 캐러, 나문재를 뜯으러 나갔다가 영영 돌아오지 못하는 사고를 당하기도 했다.

이가림의 시 '나문재'는 갯벌에 나는 나물인 나문재를 뜯으러 나갔다가 돌아오지 못한 어촌 아낙네에 얽힌 사연을 전한다.

누구라도/밀물 드는 저녁 갯벌에 서서/나문재 밭을 보거든/그저 붉게 깔린 바닷가 꽃밭쯤으로/ 바라보지 말 일이다//가쁜 숨 몰아쉬며/익사하는 태양이/각혈하듯 검은 피 쏟아놓아/갯벌이 팥죽빛으로 어두워진 뒤에도/나문재 뜯으러 간 어메/영 돌아오지 않아//단발머리/깡마른 막내 고모의 등에 업혀/옴마한테 얼릉 가아,/옴마한테 얼릉 가아./보채고 또 보채는/쌔까만 코흘리개 하나 있었으니//배고파서/부엉이 새끼같이 눈 껌벅이는/한밤중/쇤 나문재 몇 줄기/씹어 삼키고서야/가까스로 잠들었느니//꿈속에 무시로 떨어지는 별똥별들/하얀 튀밥 되어/머리맡에 수북이 쌓여갔느니//누구라도/밀물 드는 저녁 갯벌에 서서/나문재 밭을 보거든/그저 붉게 깔린 바닷가 꽃밭쯤으로/바라보지 말 일이다

시를 읽기만 해도 그냥 눈물이 맺힐 정도로 슬픈 어조다. 갯벌이 보이는 도로변을 달리면서 보았던, 갯벌을 붉게 물들인 나문재가 이렇게 가슴을 먹먹하게 할 수가 없다. '행이재'라고도 불리는 '나문재'는 먹을 것이 귀했던 시절 갯벌에 나가면 뜯을 수 있던 고마우면서도 슬픈 먹거리였다.

나는 지하철을 사랑한다/2만 5천 볼트의 전류가 흐르는/인천행 지하철에 흔들릴 때마다/2만 5천 볼트의 사랑과/2만 5천 볼트의 고독이/언제나 내 안에 안개처럼/넘실거리기 때문이다//(…중략…)//그 꿈틀거리는 몸뚱어리 마디마디/환히 불 밝힌 방 안에서/학생 공원 선생 군인 회사원/창녀 수녀 신문팔이 소매치기/이 땅의 눈물겨운 살붙이들 모두가/서로 뺨을 맞대고//(이하 생략)

인천지하철 부평역에서만 하루에 12만 명이 타고 내린다. 그 수많은 사람들을 싣고 달리는 지하철. 지붕에 단 전깃줄에 흐르는 2만 5천 볼트의 전기로 움직이는 그 지하철은 그 속에도 2만 5천 볼트의 인간적 뜨거움이 흐른다는 점을 시인은 놓치지 않는다. 지하철 1호선은 얼마나 오랫동안, 얼마나 다양한 사람을, 얼마나 많이 태웠던가.

이가림 시인은 "조병화 선생님의 스카우트 제의로 1982년 인하대 불문과 조교수가 된 후 줄곧 인천에서 살았다. 제2의 고향이다. 터를 잡고 사는 땅에 발을 딛고 서서 그곳을 중심으로 세계를 보고 분석하고 판단하고 평가할 수 있어야 한다는 생각은 처음부터 있었고 시간이 갈수록 강해졌다. 인천에 대한 애정이 시간과 비례해 커진 것도 영향이 있다"고 했다.

■시인 이가림은?

1943년 만주 열하(熱河) 출생

1964년 시 '돌의 언어' 경향신문 신춘문예 입선

1973년 첫 시집 '빙하기' 출간(민음사)

1982년 인하대 불문과 조교수

1993년 시 '석류' 제5회 정지용문학상 수상

2001년 인하대 문과대 학장

2011년 6번째 시집 '바람개비별' 출간(시학사). 이가림의 인천시 다수 수록

글 = 박석진기자