슈퍼스타

야구도시 인천이

계보를 잇다

박민규 소설 '삼미… 마지막 팬클럽'

구도 인천 최초 프로구단 이야기 담아

외래문물 유입 관문이라 일찍 접해

일제때 한용단·해방후 전인천군 활약

유완식·박현식·임호균 등 스타 배출

동산고 출신 류현진이 '바통' 이어받아

리틀야구단 후배들 메이저리거 꿈 꿔

지난 13일 오전 10시께 인천 남동구 도림동 주적체육공원 야구장.

빨간 야구모자를 쓴 인천 남동구청 리틀야구단 선수 22명이 하루 앞으로 다가온 서울 용산구청장배 대회를 앞두고 훈련에 한창이었다.

주장 강현구(도림초6·투수) 군이 마운드에서 매서운 투구실력을 뽐냈다. 강군은 야구부가 있는 인천 동산중으로 진학이 결정됐다.

강군은 "동산중 선배 류현진(27·LA다저스) 선수처럼 미국 메이저리그에 진출하는 게 꿈이다"라고 당찬 포부를 밝혔다.

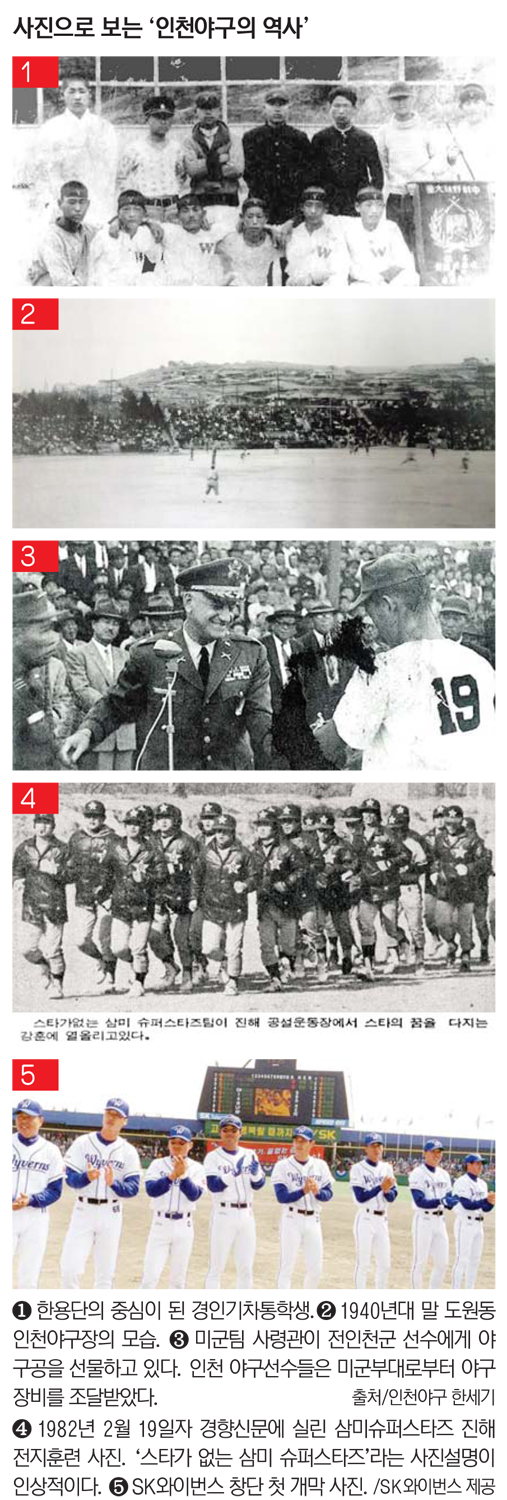

시곗바늘을 32년 전으로 돌려 1982년 2월 경남 진해공설운동장으로 찾아가 보자.

그해 프로야구 출범과 함께 창단된 인천 최초의 프로야구단 선수 22명이 개막을 앞두고 진해(마산)에 차린 첫 스프링캠프에 참가하고 있었다.

아무리 눈 씻고 찾아봐도 슈퍼스타 선수 한 명 없었다. 그러나 팀 이름은 '삼미 슈퍼스타즈'.

그들은 자신의 신분을 감춰야 하는 숙명을 지닌 '슈퍼맨'처럼 시즌이 끝날 때까지 '슈퍼스타'의 정체를 드러내지 않았다. 꼴찌였다는 얘기다.

구도(球都) 인천의 첫 프로구단 이야기를 담은 박민규의 소설 '삼미슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽'(2003·한겨레출판)은 그들의 야구관에 대해 이같이 말했다. "치기 어려운 공은 치지 않으며 잡기 어려운 공은 잡지 않는다."

소설 '삼미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽'은 3년 반의 짧디짧은 삼미의 역사를 배경으로 하고 있다. 창단 당시 10대였던 삼미 슈퍼스타즈의 팬(주인공 '나')이 30대에 이르러 그간 잊고 지내던 삼미의 야구철학을 따르는 마지막 팬클럽을 창단한다는 다소 우스꽝스러운 얘기다.

누구나 쉽게 접근할 수 있는 '야구'를 소재로 해서였을까. 10년이 지났지만 2014년 9월 현재 16만권(44쇄)이 팔려나갈 정도로 꾸준한 사랑을 받고 있다. 특히 인천야구팬이라면 무엇보다 소설 곳곳에 녹아 있는 '인천 야구'를 찾아보는 재미가 쏠쏠하다.

창단 첫해 삼미 슈퍼스타즈에선 감독 박현식(1929~2005)이 유일한 스타라면 스타였다. 평안남도 진남포 출신의 박현식은 7살 때 인천으로 와 동산중(현 동산고)에서 처음 야구를 시작했다.

박현식은 1954년 제1회 아시아야구선수권대회를 시작으로 1965년 6회 대회까지 빠지지 않고 출전해 '철인왕'이라는 별명을 얻기도 했다. 1959년 필리핀 대회에선 아시아인으론 처음으로 장외홈런을 날렸다. 박현식은 은퇴 후 실업팀 감독 등을 거쳐 삼미의 초대 감독직에 올랐다. 그러나 명성에 어울리지 않는 초라한 성적(3승 10패)으로 시즌 도중 삼미와 작별하는 아픔도 겪었다.

기대했던 것과는 딴판인 삼미의 보잘것없는 정체가 드러나자 '슈퍼스타'를 따르던 어린 인천팬들 사이에 '변절자'가 생기기 시작했다.

부평에 사는 친구는 서울과 가깝다며 'MBC청룡'의 파란 야구모자를 쓰기 시작했고, 인천 토박이 집안에서 자란 친구는 본관(本貫)이 청주라는 거짓말까지 하면서 OB베어스로 응원팀을 바꿨다. 이기는 야구를 응원하고 싶었던 것일까. 삼미 야구잠바는 놀림거리가 됐다.

"무덥고 무더웠던 그 해의 여름, 정말이지 우리는 그 긴 팔의 잠바를 입은 채 동정을 받거나, 격려를 받거나, 놀림을 받거나, 외면을 받았고,…우리는 외로웠다."

박현식과 더불어 삼미 슈퍼스타즈 하면 빼놓을 수 없는 인천 야구스타는 임호균(58)이다.

1972년 인천고에 입학한 임호균은 1974년 노히트노런 2회를 기록하는 등 에이스로 이름을 날렸다. 동아대와 실업팀 한전을 거쳐 박현식 등의 권유로 1983년 삼미 슈퍼스타즈에 입단했다.

임호균은 입단 첫해 장명부와 함께 원투 펀치로 마운드를 책임졌고, 12승을 거두며 1982년 꼴찌였던 팀을 2위로 올려놓는 '사고'를 쳤다. 믿거나 말거나 소설에서 임호균은 이렇게 등장한다.

"하지만 그것은 전설의 시작에 불과했다. 우선 포수의 위치에 박스를 놓아 정확한 스트라이크 존을 만든 다음, 직구와 슬라이더, 싱커의 위치에 불붙인 담배를 한 개비씩 세워두었다. 마운드에 선 임호균은 침착한 눈빛으로 담배를 응시했고 차례차례, 바깥쪽과 가운데, 몸 안쪽의 순으로 공을 던졌다. 샤악, 위익, 스윽. 놀랍게도 침을 발라 세워둔 담배는 쓰러지지 않고, 끄트머리 담뱃불만 모두 꺼져 있었다."

인천이 박현식과 임호균이라는 걸출한 스타를 배출하게 된 것은 어쩌면 필연에 가까웠다. 과거를 돌이켜보면 인천은 야구의 도시가 될 수밖에 없는 운명이었다.

대한야구협회(KBA)가 공식 지정한 한국야구 원년은 미국인 선교사 필립 질레트(P. Gillet)가 장비를 들여와 황성기독청년회(YMCA 전신) 회원들에게 야구를 가르쳤다는 1904년이다.

그런데 이보다 5년 앞선 1899년 2월 3일 인천고의 전신 인천영어야학회 1학년에 재학 중인 일본인 후지야마 후지후사(藤山藤芳)가 쓴 일기에 "서양식 공놀이인 베이스볼을 했다"는 내용이 등장한다. 1883년 개항 이후 외래문물 유입의 관문이 된 인천에 야구가 먼저 전파된 것은 당연한 일이었다.

인천 최초의 야구단은 1920년 곽상훈이 경인기차를 타고 서울로 통학하던 16~17세 학생을 모아 만든 '한용단(漢勇團)'이다. 한용단의 홈그라운드는 일명 웃터골 경기장으로 불리던 인천공설운동장이었는데, 지금의 제물포고등학교 자리다. 민족의식이 짙었던 한용단은 결승전 오심으로 불거진 일본인 심판 폭행 사건으로 해체되고 만다.

해방 이후 인천 야구의 중흥기를 이끈 야구팀은 '전인천군'이었다. 지금으로 치면 직장인 야구단이었지만, 실력만큼은 국가대표급이었다. 유완식과 김선웅, 장영식 등을 주축으로 1947년 전국체전 등 그해 치러진 전국 대회를 모두 휩쓸었다.

당시 인천의 뛰어난 야구 실력은 인천에 주둔한 미군 부대와도 무관치 않았다. 전인천군은 부평 미군 24군수지원사령부(애스컴24) 부대와의 연습경기로 차근차근 실력을 쌓았고, 종종 내기시합을 벌여 귀한 야구장비를 얻어내곤 했다.

1950년대는 인천고·동산고 전성시대였다. 인천고는 1953년부터 청룡기 대회를 2연속 제패했고, 동산고는 1955~1957년 청룡기대회 3연속 우승으로 청룡기를 영구소장하는 영광을 얻었다.

1982년 인천도 프로야구 시대를 열었다. 프로 첫해 인천과 함께한 삼미는 모그룹의 경영난으로 1985년 청보그룹에 매각돼 '청보핀토스'라는 이름으로 다시 태어났다. 청보 역시 1988년 태평양 돌핀스로 간판을 바꿔 달았고, 1996년 시즌엔 현대 유니콘스가 그 자리를 대신했다. 2000년 현대가 인천을 떠나면서 신생팀 SK와이번스가 둥지를 틀었다.

프로출범 첫해 1982년 삼미 슈퍼스타즈의 홈구장이었던 인천 도원야구장에 몰린 관객수는 모두 12만951명. 경기당 3천24명의 팬이 야구장을 찾았다. 2002년 SK와이번스가 문학야구장 시대를 맞았고, 1982년부터 지난해까지 인천 야구장을 찾은 누적 관객은 1천366만여 명이다.

유완식과 박현식, 임호균으로 이어지는 인천 야구스타의 계보는 동산고 출신 류현진이 이어받았다. 지난달 미국에서 열린 2014 리틀야구 월드시리즈에 참가해 우승컵을 들어올린 문태민(남동리틀야구단) 군과 신동완(부평리틀야구단) 군이 그 계보를 이어 받을지 관심이다.

2014년 9월 22일 낮 12시 30분. 인천아시안게임 야구 첫 시합이 문학경기장에서 대만과 홍콩의 맞대결로 펼쳐진다. 이번 아시안게임엔 우리나라를 비롯해 일본, 대만, 중국, 홍콩, 몽골, 파키스탄, 태국 등 8개 나라가 참가한다.

한국, 일본, 대만의 메달 경쟁에 못지않게 4년 전 광저우 아시안게임에 '혜성'처럼 등장해 야구 팬에게 신선한 충격을 줬던 몽골과 파키스탄 야구 대표팀이 이번 대회에선 어떤 볼거리를 선사할 지도 관심이다.

4년 전 덥다고 바지를 걷어올리고 타석에 선 파키스탄 선수와 배트 1개 달랑 들고 대회에 참가한 몽골 선수단은 이번에도 스포츠의 '궁극의 목적'인 참가하는 것에만 의미를 둘 것이 틀림없다.

어쩌면 몽골이나 파키스탄의 야구 선수들도 삼미 슈퍼스타즈의 야구철학처럼 "치기 어려운 공은 치지 않고, 잡기 어려운 공은 잡지 않는다"는 마음가짐일지도 모른다. 구도 인천에서 펼쳐지는 아시아 8개국의 야구 이야기는 어떻게 펼쳐질까 자못 궁금하다.

사진/조재현기자

그래픽/박성현기자

글 = 김민재기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·30]'시조시인' 최성연](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201408/890469_451288_1622.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·31]이원규 '분단소설'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201408/892904_453703_2427.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·32]주한 미군, 양공주, 그리고 인천](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/895097_456086_4337.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·33]이가림의 '인천 시편'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/896520_457530_3358.jpg)