가문비나무·하이디 군락 등 자생식물 서식지로 연구 가치 높아

봉사 참가 초등학생 "내가 살고 있는 생태계 배우며 중요성 느껴"

경기지역 DMZ는 습지 발달

보존 노력 미흡 개발 논란만

"주민 참여로 생태축 살려야"

지난달 28일 오전 독일 동·서독 냉전시대 철의 장막이었던 그뤼네스반트 취재를 위해 방문한 튀링엔 발트 자연공원에서 이색적인 모습을 발견했다. 휴대전화도 잘 연결되지 않는 숲 속 깊은 곳에서 10여명의 사람이 그뤼네스반트 일대를 정비하고 있었다.

이색적으로 다가온 이유는 연령대가 너무 다양했기 때문이다. 유치원생 정도로 보이는 유아부터 60대 할아버지까지 다양한 연령대의 사람들이 남녀를 구분하지 않고 숲 정비에 나서고 있었다.

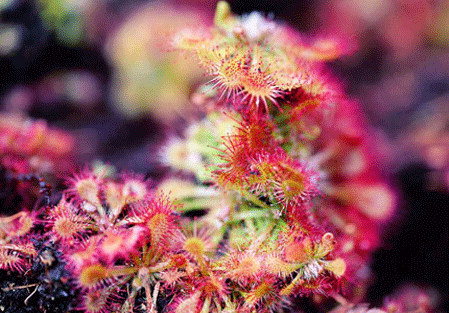

이들이 정비하고 있는 숲에는 독일 가뭄비나무와 자생식물인 하이디 군락이 자라고 있어서 식물학적으로 연구 가치가 높은 곳이라고 한다.

하지만 바람을 타고 날아온 여러 식물의 씨앗이 뿌리를 내려 하이디 군락이 파괴되고 있어 인위적으로 군락을 보호하고 있다고 한다.

가문비나무와 하이디 군락에 관심을 기울이고 있는 이유는 독일 중부지방인 튀링엔 발트 지역의 천연 생태계를 보호하기 위해서다.

특히 하이디 군락지가 형성된 지역은 습지가 만들어지기 전 단계의 자연형태를 띠고 있어 자연과학에서 연구 가치가 높은 지역으로 평가하고 있다.

여기에다 동·서독 분단으로 그뤼네스반트 지역에 사람의 발길이 끊기며 튀링엔 발트 지역의 원시 자연이 그대로 남아 있었기 때문에 이 지역의 자연 생태계 연구에 중요한 표본이 될 수 있다.

이런 복합적인 이유로 튀링엔 발트 자연공원은 사유지였던 그뤼네스반트 지역을 직접 매입하거나 또는 대체 토지와 교환하는 형태로 공유화하고 있다.

취재진의 눈에 들어 온 또 다른 이색적인 모습은 정비 사업에 참여하고 있는 사람들의 구성이었다.

이날 취재진이 만난 사람들은 유아와 초등학생, 중학생이 각각 1명씩이었고 성인은 8명이었다.

프란츠 리하르트(8학년)군은 "방학기간 친구들과 숲에 대해 배우기 위해서 이번 정비 사업 자원봉사 참가를 신청했다. 내가 살고 있는 곳의 생태계를 배워서 좋고 그 동안 모르고 있었던 숲의 중요성도 배울 수 있어서 즐겁게 자원봉사를 하고 있다"고 소감을 전했다.

성인 중에서 튀링엔 발트 자연공원 소속 직원 1명을 제외하면 나머지 7명은 모두 인근 지역 마을에 거주하고 있는 사람들이었다.

튀링엔 발트 자연공원 소속 직원 1명을 제외한 10명이 모두 자원봉사자였다.

유아부터 노년기의 성인까지 다양한 연령층이 참여하고 있는 모습은 인상적이었다.

슈미 갈데 튀링엔 발트 자연공원 그뤼네스반트 프로젝트 담당자는 "그뤼네스반트 지역을 정비하기 위해 별도의 인력을 채용할 수 없어 인근 주민들이 자원봉사로 참여해 진행하고 있다"고 말했다.

이어 그는 "인근 주민들도 이 지역의 역사적으로나 생태적으로 중요한 이유에 대해 잘 알고 있어서 그뤼네스반트 지역을 보존하기 위해 참여율이 높다.

지속적으로 인근 주민들에게 그뤼네스반트를 지켜야 하는 이유에 대해 설명하는 시간도 갖는다. 왜 지켜 나가야 하는지 알고 있기 때문에 더 적극적으로 참여한다"고 설명했다.

한반도 DMZ는 한국의 지형적 특징인 동고서저(東高西低) 지형을 잘 보여주고 있어 학술적으로 연구 가치가 높은 것으로 평가받고 있다.

가장 동쪽에 위치한 동해안 지역은 험준한 산지와 해안지역으로 형성되어 있고, 중부지역은 백두대간을 잇는 높은 산악지역이다.

그리고 연천군과 철원군 등의 중부 내륙지역은 용암대지로 이뤄져 있고, 서쪽 해안지대는 구릉지와 염습지가 많은 게 특징이다.

산악지역으로 되어 있는 강원도지역의 DMZ와 달리 경기도는 지질적으로 용암대지 형태, 그리고 임진강과 한강하구로 인해 습지 생태계가 잘 조성된 것이 특징이다.

국제 조약인 람사르협약에 따르면 습지란 '자연적이거나 인공적이거나, 영구적이거나 일시적이거나, 물이 정체하고 있거나, 흐르고 있거나, 담수이거나 기수이거나 관계없이 소택지, 늪지대, 이탄지역 또는 수역을 말하고 여기에 간조시 수심 6m를 넘지 않는 해역을 포함한다'고 정의하고 있다.

즉 습지는 갯벌, 호수, 하천, 양식장, 해안은 물론 논도 포함하고 있다.

2008년 창녕 우포늪에서 개최된 람사르 총회 당시 장항습지를 비롯해 임진강과 한강하구 다수의 습지에 대한 보존 대책이 필요하다는 주장이 제기됐다.

하지만 습지만이 아닌 습지 생태계에 영향을 주는 주변 지역에 대한 관리와 그에 따라 지역 사회가 겪어야 할 다양한 문제에 대한 논의는 부족했다.

창녕 람사르 총회가 끝난 지 6년여가 지난 현재 정부 주도의 DMZ세계평화공원과 접경지역 일대의 법률적 제한 해제 움직임이 시작되며 습지가 가지고 있는 생태적인 중요성에 대해서는 또다시 잊혀 가는 분위기다.

슈미 갈데 튀링엔 발트 자연공원 그뤼네스반트 프로젝트 담당자는 "한반도는 북한 사회가 폐쇄적이기 때문에 보존 문제에 대해 함께 고민할 수 없다면 남쪽의 한국만이라도 먼저 시작해 궁극적으로는 한반도 DMZ 생태축을 남북한 모두 살릴 수 있는 중장기 프로젝트가 필요하다. 이런 중장기 프로젝트가 성공하려면 인근 주민들의 동의와 적극적인 참여가 필요한데 한국 사회는 이것부터 먼저 시작해야 한다"고 조언했다.

글/김종화기자

사진/김종택기자

※이 취재는 지역신문발전 기금을 지원받았습니다.

![[경기 지역화폐 리포트] 반복되는 ‘티케팅’ 몸살](https://wimg.kyeongin.com/news/cms/2025/04/01/news-p.v1.20250204.0379f5406224439390b517694eb055ed_R.jpeg)

![[개발과 보존의 기로에 서 있는 DMZ·1]프롤로그 - 죽음의 땅, 희망을 키우고 있는 땅](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894003_454839_0127.jpg)

![[개발과 보존의 기로에 서 있는 DMZ·2]61년간 잊혀져 있던 희망의 땅](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894147_454990_4846.jpg)

![[개발과 보존의 기로에 서 있는 DMZ·3]DMZ와 민간인통제구역을 바라보는 눈](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/894638_455563_2831.jpg)

![[개발과 보존의 기로에 서 있는 DMZ·4]독일 드레스덴과 DMZ세계평화공원](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201409/898250_459215_3521.jpg)