'무소유' 가르침 좇는 사람들 줄이어

육신의 번뇌 교차하는 큰굴목재 넘어

단풍·편백나무 풍경 속세 번민 사라져

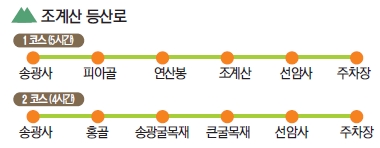

■ 여름의 정열을 태우고 남은 여운이 남은 길

삼보사찰(三寶寺刹)로 알려져 있는 불보(佛寶)의 통도사, 법보(法寶)의 해인사와 함께 승보(僧寶)사찰 송광사는 보고도 똑같이 만들지 못한다는 '능견난사', 7가마의 쌀을 밥을 지어 담을 수 있다는 '비사리구시', 800여년의 수령을 지닌 두 그루의 향나무가 얽힌 '쌍향수'가 명물로 남아 있다.

송광사의 원래 이름은 길상사로 1200년 보조국사가 수행결사(修行結社)인 정혜사를 지리산 상무주암(上無住庵)에서 이곳으로 옮긴 다음부터 대규모 수도도량으로 발전했다.

고려 희종은 정혜사의 이전과 때를 같이하여 송광산 길상사를 조계산 수선사(修禪寺)로 개명(改名)하라는 제방(題榜)을 내렸고, 이후 조선초에 이르기까지 180여년 간 진각(眞覺), 각엄(覺儼), 태고(太古), 나옹(懶翁), 환암(幻庵), 찬영(燦英), 각운(覺雲), 무학(無學) 등 16명의 국사를 배출하게 되었다.

사정이 이렇다 보니 절에는 수많은 국보와 보물 또한 수도 없이 많다.

그래서였을까. '춘송광 추해인(春松廣 秋海印)'을 버리고 늦가을 무작정 송광사(松廣寺)로 향했다.

지난 여름의 열정을 태우다 만 자리에 남은 노랗고 붉은 단풍이 반갑게 남아 있는 곳에서 보조국사 지눌을 위시해서 16인의 조사가 모셔져 있고 현대에 이르러 효봉을 거쳐 법정으로 이어지는 선맥(禪脈)을 더듬어 볼 수 있는 송광사에서 산행을 시작하기 위함이다.

이곳에 온 이상 문명을 버리고 조금의 거추장스러움으로 걷는 길에서 만난 늦가을의 정취를 따라 법정스님이 17년간이나 주석했다는 '불일암'을 들러가지 않을 수 없다.

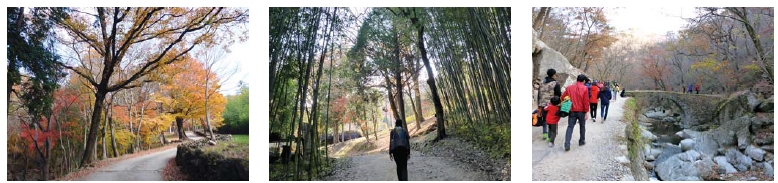

'무소유의 길'이라 명명된 산길을 따라 편백나무, 삼대나무와 한겨울의 거친 바람에도 꿋꿋한 왕대가 길가로 빼곡하고 곧게 서있다. 꼿꼿할 것 같은 산문은 그렇게 고즈넉한 산길을 열어주어 여러 발길을 모은다.

여러 참배객들과 등산객이 혼재된 세상에서 오롯한 목탁소리를 따라 오른 길에 불일암이 빈의자를 앞세우고 있었다. 법정스님의 17년 세월이 녹아있는 곳이다. 법정스님은 '홀로 사는 즐거움'에서 '여백과 공간의 아름다움은 단순함과 간소함에 있다'고 말하였다.

이는 불일암에 들기전 아끼던 난을 지인에게 선물하며 집착을 버린 무소유의 의미를 깨닫는 계기가 되었고 불일암에서 이를 실천하였던 바 이후 이곳은 그가 말하던 단순하고 간소한 공간이 주는 의미를 찾아 많은 이들이 오고가는 곳이 되었다.

발걸음을 돌려 대웅보전을 위시한 경내를 두루 둘러보고 등산객들과 합류하기 위해 계곡가로 내려오면 송광사에서 선암사로 이르는 산길로 접어들기 전 길가에 있는 단칸짜리 건물인 세월각(洗月閣)과 척주당(滌珠堂)을 만나게 된다. '죽은 영혼의 쉼터'라는 곳이다.

이러한 건물은 이곳에서만 볼 수 있는 것으로 불교적 의미를 따르자면 부처가 있는 수미산을 9개의 산과 8개의 바다(九山八海)가 둘러싸고 있는데, 우리나라 사찰 대부분이 산지에 자리하고 사찰에 들어서기 전 만나는 계곡은 이러한 수미산 주위의 구산팔해를 상징한다고 한다.

또한 계곡을 경계로 하여 다리 이쪽의 세상인 세속과 다리 너머의 부처의 세상을 상징적으로 구분하다 보니 해탈교(解脫橋)나 극락교(極樂橋)라는 이름을 가진 다리가 존재하는 이유가 되기도 한다.

이렇듯 대웅보전과 계곡을 사이에 두고 자리한 척주당과 세월각은 망자의 영혼을 실은 가마, 즉 영가(靈駕)가 천도재를 지내기 위해 경내로 들어가기 전 잠시 머무르는 곳이다.

척주당과 세월각은 속세와의 인연을 뒤로 하고 여덟 바다를 건너 부처의 세계로 들어서는 경계에서 속세의 묵은 때를 벗겨내기 위한 관욕(灌浴)의식을 치르는 장소인 셈이다. 새로운 길을 떠나는 영혼들의 번뇌와 한을 씻는 일종의 영혼 목욕탕인 것이다.

선암사로의 길은 대나무 숲길을 따라 이어진다. 육신의 번뇌와 해탈을 꿈꾸던 숱한 이들이 걸었을 길이다.

숲길로 들어선지 얼마나 되었을까. "여길 누가 걷기 좋은 트레킹이라 한거야?" 푸념 섞인 볼멘소리가 일행들의 뒤통수를 간질인다. 말은 그럴싸하게 걷기 좋은 길이라 하고 숲길 트레킹이라 하지만 실은 산행에 가까운 길이다.

그렇게 단풍나무가 군락을 이룬 계곡을 곁에 두고 오르던 길은 연산봉으로 향하는 피아골과 굴목재로 이어지는 홍골로 나뉘게 된다. 조계산 정상을 목표로 삼은 이들은 좌측의 피아골을 따라 올라가고 선암사로 이어지는 길을 가려는 사람들은 작은 다리를 건너 이어지는 산비탈을 따르면 된다.

특이한 점은 굴목재가 두 군데라는 것이다. 송광사에 오르는 방향의 고개는 '송광굴목재'라 하고 선암사 방면의 고개는 '선암굴목재' 또는 '큰굴목재'라 불리고 있다는 것이다. 고개를 두 개나 넘어야 하는 길이기에 "걷기 좋다는 말이 꾐이었다"는 푸념에 고개가 끄덕여지는 길이다. 산길로 접어든 이상 만만한 것은 없다.

다만 정도의 차이에 조금이나마 위안을 주려 말을 건네던 이도 숨을 몰아쉬긴 마찬가지니 중간의 보리밥집이 잘되는 이유가 예 있나보다. 가파른 고개를 넘어 펑퍼짐한 구릉에 도착하여 만나는 민가는 시골장터마냥 어수선하기만 하다.

아래, 위, 옆 할것 없이 보리밥집이 들어앉아 오가는 등산객들의 주머니를 턴다. 이곳은 무조건 셀프다. 돈만 내면 앉아서 얻어먹는 도시의 그것과는 사뭇 다르다. 누구나 일어서서 솔선수범하여 밥을 타오고 가마솥을 열어 숭늉을 꺼내 먹는다.

주인장도 그게 속편한지 아무런 말도 없고 그저 먹으려는 자와 내주는 자만 있다. 도립공원임에도 그럴듯한 화장실 하나 없고 위생상태가 불분명한 음식이란 점을 빼면 산중 밥집이 그럴싸하게 보였을지도 모를 일이다.

아수라장과 같은 밥집들을 지나 선암사로 향하는 큰굴목재의 이정표를 따라 다시 고개를 넘는다. 큰굴목재에서 선암사골을 따라 가는 길은 일단 가파른 내리막부터 시작한다. 이어지는 돌길이 발바닥에 지루함을 더하지만 눈은 즐거운 길이다.

아름다운 색색의 숲이 눈호강을 시켜주고 내리막의 끝에서 만나는 편백나무 숲은 심신의 피곤을 말끔히 정화시켜준다. 봄날이 기다려지는 꽃밭을 곁에 두고 숲길을 따르다보면 어느새 천연기념물 488호로 지정된 원통전 뒤편의 백매(수령 620년)와 무우전 돌담길의 홍매(수령 550년)가 있는 선암사를 만나게 된다.

선암사 매화는 우리나라에서 가장 오래된 토종 매화로 고려시대 대각국사가 선암사를 중창할 때 삼성각 앞 와송과 함께 처음 심었다고 전해진다.

태고총림 선암사 자리는 옥 같은 미녀가 잔을 올리는 옥녀헌배형(玉女獻杯形) 명당이라 하고 선암천에 놓인 승선교(昇仙橋)는 보물 제400호로 지정될 만큼 아름다운 다리로 알려져 있다. 산행보다 트레킹이 더욱 어울리는 곳으로 지나는 가을의 아쉬움보다 다가올 봄이 기다려지는 까닭이 여기, 이곳에 있다.

글·사진/송수복 객원기자