유년시절 외로움 달래주던 공간이 모티브

덕적면 북리는 한때 민어 파시로 명성 떨쳐

홍예문·제일교회 옆 돌계단·자유공원 등

옛 개항장 거리 거닐며 '시인의 꿈' 키워

인천은 바다, 섬, 포구, 개항장, 빈민가, 노동판 들이 얽힌 공간이다. 어울릴 것 같지 않은 것들이 잘도 섞였다. 인천은 그만큼 다양한 문학적 모티브를 준다.

혹은 아름답기도 하고, 혹은 서민의 애환이 철철 넘치기도 하고, 혹은 민족의 아픔에 치를 떨게도 한다. 인천은 그래서 누군가에게는 아프고, 누군가에게는 추억이 되고, 누군가에게는 그리움이 사무치게 한다.

외지고도 외진 서쪽 바닷가 섬마을에 수줍음 많은 소년이 살았다. 파도소리를 듣고 자란 소년은 뭍으로 유학길을 떠났고, 송학동 홍예문과 교회 옆 돌계단 등 옛 개항장 거리를 걸으며 시인을 꿈꿨다.

덕적도 출신 장석남(50)은 그렇게 시인이 되었다. 20대 초반, 젊은 나이에 등단해 어느덧 일곱 권의 시집과 두 권의 산문집을 냈다. 장석남의 작품은 고향인 덕적도와 인천에 닿아 있다. 지금도 그는 제주도의 파도 소리를 들으면서도 덕적도의 해변을 생각한다.

장석남은 "덕적도에서 태어나지 않았다면 (지금) 시 쓰는 사람이 아닐 수도 있다"며 "지금도 유년의 공간에서 살고 있는 것 같다. (덕적도는) 내 기억에서 영원히 지워지지 않는 밑그림과 같은 곳"이라고 했다.

지난 22일 장석남의 고향이자 여러 작품의 배경이 된 덕적도를 찾았다. 덕적도 도우선착장에 도착한 시각은 오전 10시10분. 인천항 연안여객터미널에서 9시에 여객선을 탔으니, 1시간 남짓 걸렸다. 관광객을 가장 먼저 맞이하는 것은 2대의 공영버스(서포리행·북리행)와 횟집들이다.

길바닥에서 도다리, 우럭, 낙지, 소라 들을 파는 노점도 눈에 띈다. 도우선착장 건너가 소야도(蘇爺島)다. 당나라 장수 소정방의 섬이라는 뜻으로 이름 붙였다는 그 소야도다. 덕적도와 소야도 사이 해협을 '독강'이라고 부르는데, 이곳 물살이 여간 거센 게 아니다.

날씨가 좋으면, 덕적 독강에서 충남 당진이 보인다고 한다. 덕적도는 인천과 경기 화성, 충남에 둘러싸인 모습이다. 과거, 덕적도의 뱃길은 세 방향으로 나 있었다. 인천 직통 길, 화성 남양반도 가는 길, 충남 당진으로 향하는 길이다. 이 중 인천, 당진으로 이어지는 뱃길이 가장 많이 이용됐다.

이런 지리적 특성 때문에 덕적도 방언에는 충청도 사투리가 섞여 있다. 조선 후기 실학자 이중환(李重煥·1690~1752)은 '택리지(擇里志)'에서 덕적도를 '충청도의 서산 북쪽 바다 가운데 있는 섬'이라고 했다.

섬에서 맞는 겨울은 더욱 춥다. 덕적도 역시 그렇다. 겨울비가 지적지적 내려 어느새 웃옷을 적신다. 찬 바닷바람이 몸 주위를 맴돌더니 귓속까지 들어와 웅웅 소리를 낸다. 바람이 몰고 온 파도는 갯바위에 부딪혀 하얀 거품을 내며 부서진다. 섬에서의 겨울이 유난히 추운 것은 매서운 바닷바람 때문만은 아니다.

섬에 깊이 밴 적막함이 낯선 이를 더욱 춥게 만드는 것이다. 섬은 왠지 쓸쓸하고 외롭다. 그래야 섬이다. 외지인들에게 서포리 해변은 휴가철이나 주말에 잠시 머물다 가는 장소다. 하지만 '섬 소년'에게는 외로움을 달래 줄 일상의 공간이었다.

아버지는 종일 모래밭에 와서 놀더라/아버지는 저녁까지 모래밭에 숨을 놓고 놀다/모래알 속에 아들과 딸을 따뜻이 낳아두고 놀다 가더라/해당화밭이 애타는 저녁까지//소야도가 문갑도로 문갑도가 다시 굴업도로/해거름을 넘길 때/1950년이나 1919년이나 그 以前이/물살에 떠밀려와 놀다 가더라('새떼들에게로의 망명' 중 '德積島 詩' 중에서)

물이 들어오면 바닷속으로 잠기고, 물이 빠지면 바다 위로 모습을 드러내는 암초가 있다. '한진여' 또는 '산진여'라고 불리는 암초인데, 지금 그 위에는 등표(燈標)가 서 있다. 서포리 해변에서 이 등표를 기준으로 왼쪽으로는 문갑도, 저 멀리 오른쪽으론 굴업도가 흐릿하게 보인다.

나는 나에게 가기를 원했으나 늘 나에게 가기 전에 먼저 등뒤로 해가 졌으며 밀물이 왔다 나는 나에게로 가는 길을 알았으나 길은 물에 밀려가고 물 속으로 잠기고 안개가 거두어갔다/(중략)/나는 나인 그곳에 이르고 싶었으나 늘 물밑으로 난 길은 발에 닿지 않았으므로 이르지 못했다/이후 바다의 침묵은 파고 3 내지 4미터의 은빛 이마가 서로 애증으로 부딪는 한진여의 포말 속에서만 있다는 것을 알았다/침묵은 늘 전위 속에만 있다는 것을('지금은 간신히 아무도 그립지 않을 무렵' 중 '한진여')

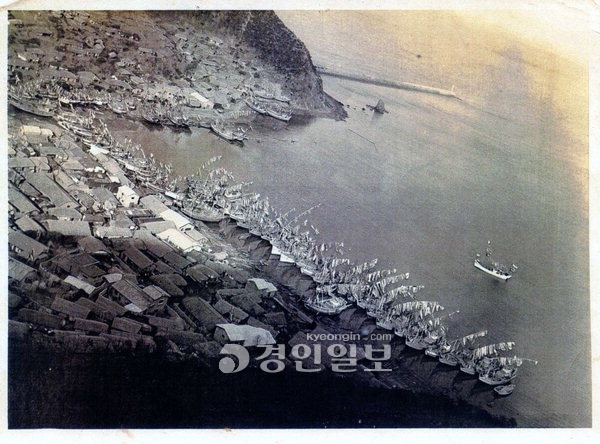

큰 섬에서는 보통 농사도 많이 짓는다. 덕적도는 그러나 산세가 험준해 농업보다는 어업이 발달했다. 특히 덕적면 북리는 과거 민어 파시(波市)로 명성을 떨쳤다. 파시로 돈이 돌자 포구 주변에는 다방, 술집, 여관 들이 생겨났다. 돈이 많아 서울, 심지어는 일본으로 자녀를 유학 보내기도 했다.

파시촌의 가옥과 상점도 폐허가 되다시피했다. 일제는 추후 120명 정도가 행방불명된 것으로 집계했다. 덕적도에서도 풍랑에 의한 크고 작은 조난사고가 잇따랐다. 어머니의 품처럼 포근하다가도 집어삼킬 듯 돌변하는 것이 바다다.

불현듯/비 가득 머금은 먹구름떼 몰린다/일손 놓고, 넋 놓고/바라보는/할머니 눈매/위에 흰 돛배 하나 떠서/위태롭다//여기는 모두/선상(船上)이다('젖은눈' 중 '비 가득 머금은 먹구름떼를 바라보는 할머니 눈매')

남획으로 고기 씨가 마르고 1970년대 들어 선주 대부분이 인천으로 이주하면서, 덕적도는 쇠락의 길을 걷게 되었다. 이제 북리는 그저 한적한 시골 마을일 뿐이다. 민어잡이배로 가득 찼던 '북항'은 선박의 피항지로만 사용되고 있다. 바닷물이 빠져 시꺼먼 갯벌을 드러낸 포구의 모습은 황량하기까지 하다.

마당에/綠陰 가득한/배를 매다//마당 밖으로 나가는 징검다리/끝에/몇 포기 저녁별/연필 깎는 소리처럼/떠서//이 世上에 온 모든 生들/측은히 내려보는 그 노래를/마당가의 풀들과 나와는 지금/가슴 속에 쌓고 있는가//밧줄 당겼다 놓았다 하는/영혼/혹은,/갈증//배를 풀어/쏟아지는 푸른 눈발 속을 떠갈 날이/곧 오리라//오, 사랑해야 하리/이 세상의 모든 뒷모습들/뒷모습들('왼쪽 가슴 아래께에 온 통증' 중 '마당에 배를 매다')

장석남은 서포초등학교(1992년 2월 폐교)를 다니다 6학년 2학기 때 송현초교로 전학을 갔고, 이후 인천남중과 제물포고에 진학했다. 송현동과 화수동 셋방을 거쳐 도화동 집에서 근 십 년을 살았다. 홍예문, 제일교회 옆 돌계단, 자유공원이 있는 송학동의 분위기가 좋아, 그곳에서 한때 자취를 하기도 했다.

제일교회 옆 돌계단은 개항기에 조성된 '각국 조계지 계단'이다. 그 계단 주변에는 독일인 헤르만 헨켈(H.Henkel)의 집, 중국인 사업가 우리탕(吳禮堂) 집 들의 서양식 주택이 있었다. 현재 헨켈 집과 우리탕 집 자리에는 각각 제일교회와 동국빌리지(공동주택)가 들어서 있다.

장석남은 제일교회 옆 돌계단에 앉아 항구를 내려다보며, 저 먼 섬에서 인천으로 처음 오던 때를 회상하곤 했다. 장석남은 거기서 시 '송학동'을 잉태했다.

계단만으로도 한동네가 되다니//무릎만 남은 삶의/계단 끝마다 베고니아의 붉은 뜰이 위태롭게/뱃고동들을 받아먹고 있다//저 아래는 어디일까 뱃고동이 올라오는 그곳은/어느 황혼이 섭정하는 저녁의 나라일까//무엇인가 막 쳐들어와서/꽉차서/사는 것이 쓸쓸함의 만조를 이룰 때/무엇인가 빠져나갈 것 많을 듯/가파름만으로도 한생애가 된다는 것에 대해/돌멩이처럼 생각에 잠긴다('지금은 간신히 아무도 그립지 않을 무렵' 중 '송학동1')

/글 = 목동훈기자