남동구 구월동에 살다

초여름 거센바람 같은 개발 탓

또다른 변두리 간석동으로

비 새는 반지하, 잠수함 비유 눈길

결혼 후 동춘동 임대주택 둥지

그의 시편은 인천의 도시 변천사

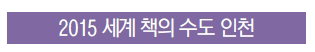

시인 김영승(56)은 가난했다. 어느 한 곳에 오랫동안 머무르지 못하고 거처를 옮겨다녀야 했다. 인천시 중구 인현동에서 태어난 그는 인천 남구 용현동에서 학창 시절을 보냈고 남동구 구월동, 간석동, 그리고 다시 중구 유동으로 되돌아갔다.

1990년대 중반 연수구 동춘동의 임대아파트를 얻기까지 가난한 시인과 그의 가족은 '도시 유목민' 신세였다. 그 고단한 여정이 김영승의 시(詩)에 녹아 있다. 도시에서 가난한 가족이 있을 곳은, 늘 변방일 수밖에 없다. 시인이 "내 20대의 젊음이 맞물려 있는 곳"이라고 말한 남동구 구월동.

1980년 무렵의 구월동은 지금처럼 시청과 교육청, 경찰청, 고용노동청 등이 몰린 행정타운이 아니었다. 변변한 가게조차 없는 과수원과 농장뿐인 그저 그런 농촌 마을이었다.

일부 지주를 제외하면 대부분 생계가 어려운 사람들이었다. 엄마들은 동네 과수원에 나가고, 청년들은 소래포구에서 하역 일을 했다. 불과 30년 전 이야기이다.

가을인데 또 겨울인데 / 아무것도 없는데 // 콩깍지 턴 참깨단을 태워 / 까맣게 구운 감자 한 알 / 호호 불며 먹고 있는 젊은이 ('九月洞 金氏' 중에서)

여름 내내 九月洞 동산 풀숲에서 꼬마들에게 매미나 잠자리를 잡아주며 / 동네 과수원 머리수건 쓰고 일하는 그 애들 엄마들한테 수제비나 얻어먹으며 / 道를 닦다가 ('술꾼이 있는 곳에' 중에서)

구월동은 상전벽해와 같은 변화를 겪었다. 1980년대 구월지구 구획정리사업이 시작됐다. 당시엔 '구월 신시가지'라고 불렀다. 중구에 있던 인천시청이 구월동 신청사로 옮겨 왔다. 도시의 중심축이 뒤바뀌었음을 알린 신호탄이었다.

'인천시 신청사 오늘 개청'이란 제목의 1985년 12월 9일자 경인일보 기사는 구월동 청사를 "2000년대를 위한 이상적 도시 건설의 산실"이라고 썼다.

이날자 경인일보 관련기사를 보면 옛 시청사(현 중구청사)는 인구 10만을 기준으로 건설돼 여러 차례 증축 공사에도 불구하고 인천 100만 시대 인천의 행정 수요를 충족하기 힘든 공간 구조였다. 또 중구에 몰려 있던 인구가 인천의 다른 지역까지 확산되는 추세에서, 인천의 한복판인 구월동에 시청사를 건설했다.

구월동에 흘러온 이들은 또 다른 변두리를 찾아 떠나야 했다. 이들의 눈앞에 펼쳐지는 구월동 개발은 '초여름의 거센 바람'처럼 낯설고 당혹스러웠다.

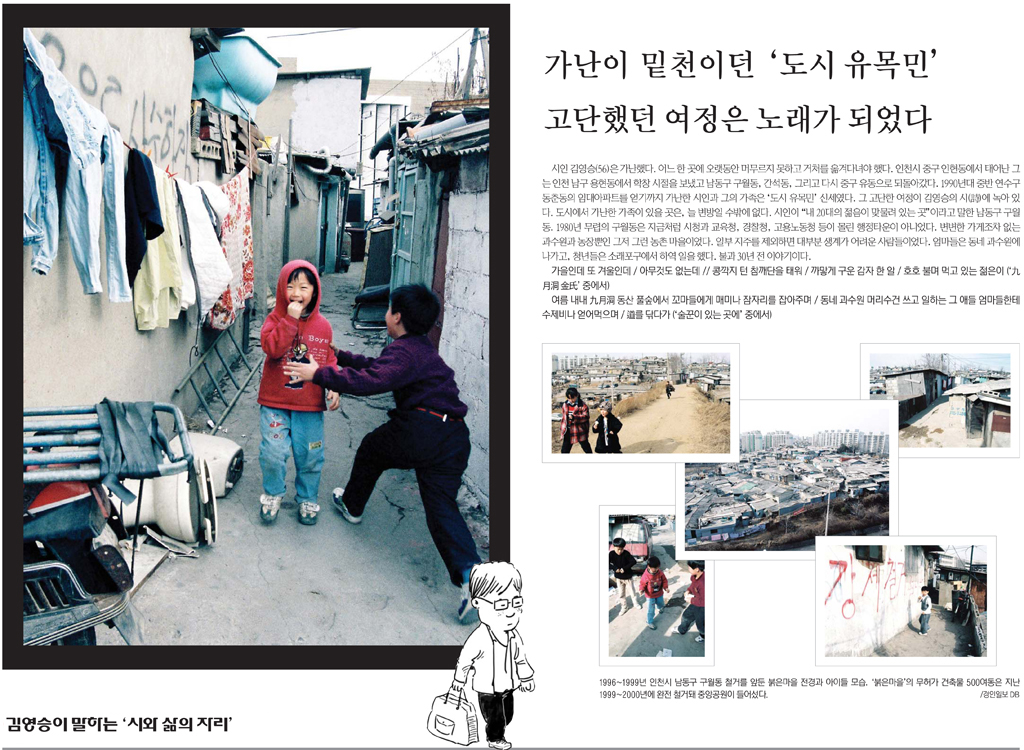

1980년대 동인천과 범아가리(호구포)를 오가는 19번 버스의 구월동쪽 정류장은 '붉은 고개', '주막 거리'였다. 붉은 고개라 불린 동네는 무허가 판자촌이었다. 지금 대우재 휴먼시아와 중앙공원 자리다.

1970~80년대 구월동에서 청소년기와 청년기를 보낸 차안수(55) 연수구 청학동장은 "중구 북성동쪽에서 개발에 밀려서 이곳으로 빈민들이 몰려왔는데 하루 자고 나면 흙벽돌집이 새로 생겼다"며 "옛날 공동묘지 자리였는데 출입구를 가마니로 막아두고 묘지 위에 지붕을 얹어 사는 사람들도 있을 정도였다"고 말했다.

주막거리는 현 구월동 길병원 자리다. 어두워지면 구월동에서 불이 켜진 유일한 공간이었다. 단층 슬레이트 건물에 쌀집과 구멍가게가 있었는데, 가게는 대폿집을 겸했다. 구월동 사람들이 시내에 나가거나 집에 들어올 때는 도로 구조상 주막거리를 거쳐야 했다.

철거 문제로 붉은 고개 주민들은 2000년까지 당국과 싸움을 벌였다. 마지막까지 남았던 붉은 고개 자리가 지금의 중앙도서관 옆 중앙공원이다.

구월동을 떠난 김영승 가족의 새 둥지는 남동구 간석동 반지하 셋방이었다. 시인은 태풍에 비가 새는 반지하방을 잠수함으로 묘사했다. 물 새는 반지하방을 잠망경이 망가져 지상을 제대로 볼 수 없는 잠수함으로 여겼다. 반지하의 고된 삶을 익살스럽게 반전시키는 게 시인이기도 하다.

함장님 잠수함 벽에 금이 가기 시작했어요 / 물이 새들어와요 // 보증금 100만원에 월세 6만원짜리 / 이 잠수함 // 으음…… / 그래도 의연히 / 계속 잠수할 것 / (이상) ('반성 764' 중에서)

1986년 아시안게임을 한 달가량 앞두고 찾아온 태풍 베라. 유가 하락, 달러 약세(엔화 강세), 금리 인하 등 3저 호황으로 '선진국 문턱이 눈앞이다'는 말이 TV와 신문지상을 뒤덮었지만, 월세 6만원도 못 내는 반지하의 가난한 이웃들에게는 남의 일이었다.

6만원이면 당시 24평형 중앙난방 아파트의 겨울철 한 달치 난방비 수준밖에 안 됐다. 반지하 창문 너머는 늘 공사판이었다.

김영승이 반지하에 살던 지금의 올리브백화점 주변에 광명아파트(1980년 입주), 우신아파트(1981년), 희망아파트(1983년), 동암아파트(1983년), 인향아파트(1986년), 동진아파트(1988년)가 속속 들어섰다. 아파트가 주위를 에워쌀수록, 반지하 월세방은 계속 가라앉는다고 생각했을까.

키 작은 선풍기 그 건반 같은 하얀 스위치를 / 나는 그냥 발로 눌러 끈다 // 그러다 보니 어느 날 문득 / 선풍기의 자존심을 무척 상하게 하고 있구나 / 하는 생각이 들었다 // 정말로 나는 선풍기한테 미안했고 괴로왔다. //…(중략)… //선풍기를 발로 눌러 끄지 말자 / 공손하게 없드려 두 손으로 끄자 ('반성 743' 중에서)

시인은 1989년 당시 인천교대 학생에게 소개받은 여성에게 밴댕이집에서 '너 나랑 결혼해라'고 통보했다.

그리고는 얼마 뒤 결혼식을 올렸다. 당당했던 프러포즈와 달리 신혼집은 초라했다. 배다리 철길 옆 대장간과 철공소가 많았던 동네의 한 구석, 중구 유동 4번지 1통 4반 11호. 시인 말대로 하면 "귀신 몇 뛰쳐 나올 만한 폐가"였다.

이때 스스로 호를 다왜당(多歪堂)이라고 지었다. 집의 문짝과 지붕, 골목길이 모두 기울거나 비뚤어져 있어서였다. 다왜당 시절의 시는 가난하면서도 따뜻하다. 울림도 더 깊다.

밥을 먹어도 이 여름 / 얼음 띄운 맑은 물에 반듯하게 썬 오이지 / 그렇게 먹고 있는 한낮 // …(중략)… // 인천에서도 배다리 그 도원고개 / 初伏 지난 이 痛快한 날 / 닭 한 마리 사다가 놓고 아내는 마늘을 까고 있구나 // 어린 아들은 부엌에서 목욕을 하고 / 나는 어느 꽃잎 어느 날개 속에 / 이들을 포근히 뉠꼬 ('꽃잎 날개' 중에서)

무슨 재주가 있었는지, 아내가 신문을 보고 신청한 5년 임대 주택에 당첨됐다. 그렇게 1995년 연수구 동춘동 동남아파트에 입주했다. 연수택지는 한국토지개발공사가 1980년대 후반부터 개발했다. 반농반어의 갯마을은 아파트숲으로 탈바꿈했다. 구월동, 간석동에서처럼 시인은 동춘동 아파트에서의 삶도 기록했다.

가정의 달인 5월 임대료·관리비를 내지 못해 강제철거당한 이웃의 젖은 가재도구('IMF 閑情')며 '손가락 두 개가 잘린 연안부두 가난한 선원의 술주정('인생')이며 가난한 시인의 눈에서는 모든 게 시가 되었다. 가난한 이들의 보금자리가 된 연수구의 임대아파트는 선학시영, 연수시영, 연수주공 등 약 4천 세대다.

동남아파트 인근 청량산과 봉재산의 이야기도 김영승의 시에 있다. 시집 '흐린날 미사일'의 표제작에는 '봉재산 미사일 사건'이 등장한다. 1998년 12월 5일 오전 봉재산 미사일 기지에서 발사된 미사일이 멀리 날기도 전에 동네 상공에서 폭발하면서 파편 2만개 가량이 반경 10㎞ 안에 쏟아지는 사건이 벌어졌다.

근처에 미사일기지가 있는 줄도 몰랐던 주민들은 전쟁이 난 듯 혼비백산했다. 이 사건 이후 봉재산 방공포 기지이전 여론이 거세졌고, 2005년 영종도로 옮겼다. 봉재산 미사일 사건이 없었다면, 송도국제도시 주민들은 언제 터질지 모르는 방공포의 포문과 마주보고 살아야 했을지도 모른다.

김영승은 '삶의 자리로서 문학'을 중요하게 생각했고, 그렇게 썼다. 김영승의 시편은 그대로 인천의 도시 변천사다.

/글 = 김명래기자