다양한 인천지역 모습 만나는 계기

매회 이야기 끌고 가는 캐릭터 등장시켜

인천의 문학 뜻하는 '인문이'로 불러

인류의 문화 '人文' 의미도 담아

작가는 그 시대·환경·민중 앞에 서 있고

작품은 그 시대·환경·민중의 거울 되어야

긴 여정을 마치며

기자와 기사도 그런 역할 할 수 있길 바라

2014년, 1년 동안 인천을 실컷 읽었다. 취재팀은 그동안 매주 한 차례씩 이 꼭지를 만드느라 나름대로 공을 들였다. 다시 펼쳐보니 부끄러운 구석이 많기는 하지만 문학을, 그 속에 담긴 인천을 가까이 했다는 자부는 크다.

취재팀은 이 연중 기획시리즈를 통해 문학과 시간과 공간이 하나의 접점이 되도록 무던히도 애를 썼다.

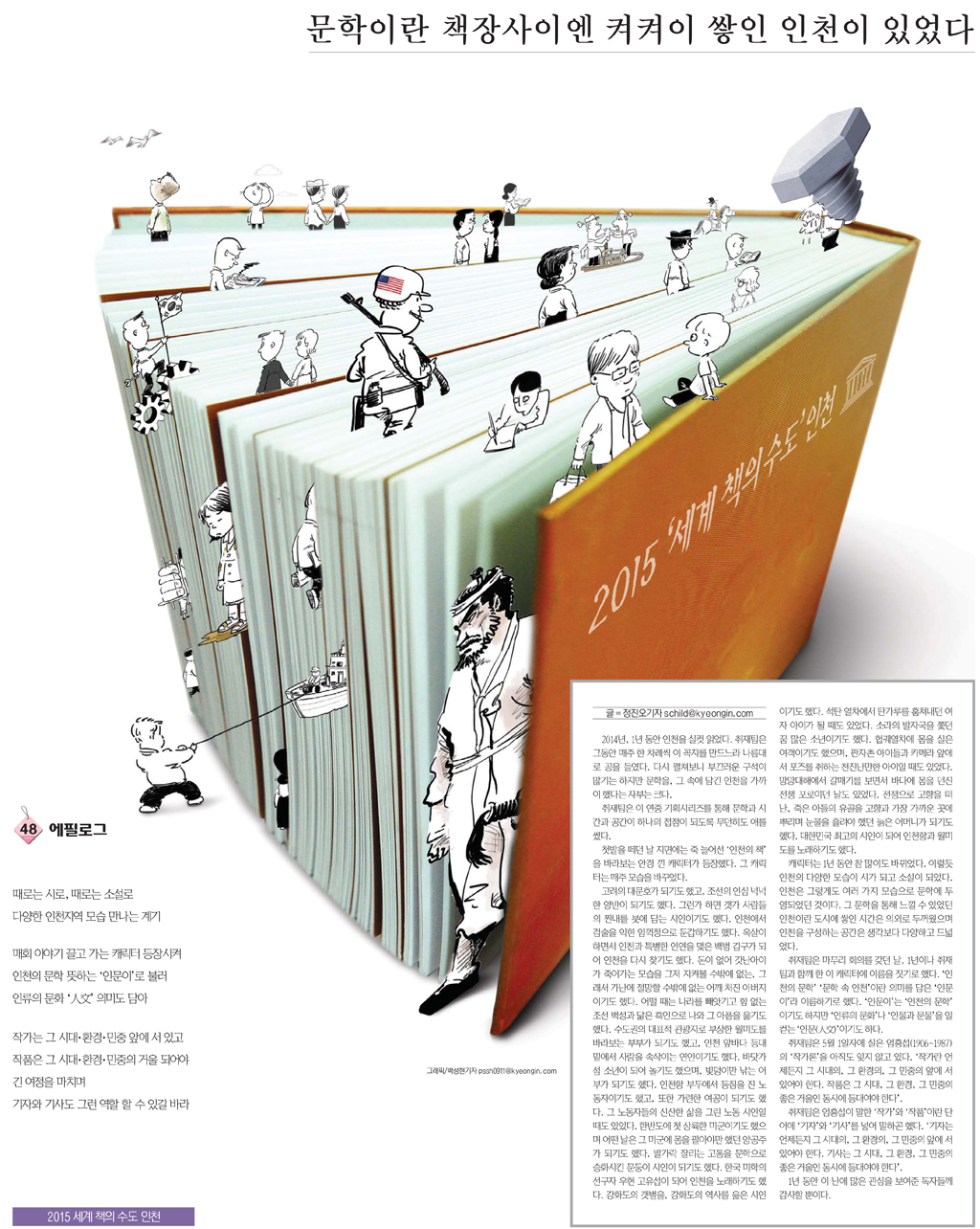

첫발을 떼던 날 지면에는 죽 늘어선 '인천의 책'을 바라보는 안경 낀 캐릭터가 등장했다. 그 캐릭터는 매주 모습을 바꾸었다.

고려의 대문호가 되기도 했고, 조선의 인심 넉넉한 양반이 되기도 했다. 그런가 하면 갯가 사람들의 짠내를 붓에 담는 시인이기도 했다. 인천에서 검술을 익힌 임꺽정으로 둔갑하기도 했다. 옥살이 하면서 인천과 특별한 인연을 맺은 백범 김구가 되어 인천을 다시 찾기도 했다.

돈이 없어 갓난아이가 죽어가는 모습을 그저 지켜볼 수밖에 없는, 그래서 가난에 절망할 수밖에 없는 어깨 처진 아버지이기도 했다. 어떨 때는 나라를 빼앗기고 힘 없는 조선 백성과 닮은 흑인으로 나와 그 아픔을 읊기도 했다.

수도권의 대표적 관광지로 부상한 월미도를 바라보는 부부가 되기도 했고, 인천 앞바다 등대 밑에서 사랑을 속삭이는 연인이기도 했다. 바닷가 섬 소년이 되어 놀기도 했으며, 빚덩이만 낚는 어부가 되기도 했다. 인천항 부두에서 등짐을 진 노동자이기도 했고, 또한 가련한 여공이 되기도 했다.

그 노동자들의 신산한 삶을 그린 노동 시인일 때도 있었다. 한반도에 첫 상륙한 미군이기도 했으며 어떤 날은 그 미군에 몸을 팔아야만 했던 양공주가 되기도 했다. 발가락 잘리는 고통을 문학으로 승화시킨 문둥이 시인이 되기도 했다. 한국 미학의 선구자 우현 고유섭이 되어 인천을 노래하기도 했다.

강화도의 갯벌을, 강화도의 역사를 읊은 시인이기도 했다. 석탄 열차에서 탄가루를 훔쳐내던 여자 아이가 될 때도 있었다. 소라의 발자국을 쫓던 꿈 많은 소년이기도 했다. 협궤열차에 몸을 실은 여객이기도 했으며, 판자촌 아이들과 카메라 앞에서 포즈를 취하는 천진난만한 아이일 때도 있었다.

망망대해에서 갈매기를 보면서 바다에 몸을 던진 전쟁 포로이던 날도 있었다. 전쟁으로 고향을 떠난, 죽은 아들의 유골을 고향과 가장 가까운 곳에 뿌리며 눈물을 흘려야 했던 늙은 어머니가 되기도 했다. 대한민국 최고의 시인이 되어 인천항과 월미도를 노래하기도 했다.

캐릭터는 1년 동안 참 많이도 바뀌었다. 이렇듯 인천의 다양한 모습이 시가 되고 소설이 되었다. 인천은 그렇게도 여러 가지 모습으로 문학에 투영되었던 것이다. 그 문학을 통해 느낄 수 있었던 인천이란 도시에 쌓인 시간은 의외로 두꺼웠으며 인천을 구성하는 공간은 생각보다 다양하고 드넓었다.

취재팀은 마무리 회의를 갖던 날, 1년이나 취재팀과 함께 한 이 캐릭터에 이름을 짓기로 했다. '인천의 문학' '문학 속 인천'이란 의미를 담은 '인문이'라 이름하기로 했다. '인문이'는 '인천의 문학'이기도 하지만 '인류의 문화'나 '인물과 문물'을 일컫는 '인문(人文)'이기도 하다.

취재팀은 5월 1일자에 실은 엄흥섭(1906~1987)의 '작가론'을 아직도 잊지 않고 있다. '작가란 언제든지 그 시대의, 그 환경의, 그 민중의 앞에 서 있어야 한다. 작품은 그 시대, 그 환경, 그 민중의 좋은 거울인 동시에 등대여야 한다'.

취재팀은 엄흥섭이 말한 '작가'와 '작품'이란 단어에 '기자'와 '기사'를 넣어 말하곤 했다. '기자는 언제든지 그 시대의, 그 환경의, 그 민중의 앞에 서 있어야 한다. 기사는 그 시대, 그 환경, 그 민중의 좋은 거울인 동시에 등대여야 한다'.

1년 동안 이 난에 많은 관심을 보여준 독자들께 감사할 뿐이다.

그래픽/박성현기자

글 = 정진오기자

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·45]김영승이 말하는 '시와 삶의 자리'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201412/921869_483507_0102.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·46]방현석 '새벽출정'](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201412/923872_485300_1226.jpg)

![[책 읽는 인천, 문학속 인천을 찾다·47]'강화도 시인' 함민복](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201412/926170_487755_3652.jpg)