'크지도 화려하지도 않지만 '고려의 수도'였음을 증명

'비운의 삶' 왕과 왕비, 후세에도 무차별적 도굴 참화

'왕건 무덤, 위치도 못밝혀… 고려왕릉 연구·조사 필요

왕이지만 왕으로서의 역할을 하지 못한 왕. 외적의 침입으로 수도를 옮겨야 했던 왕. 유배생활을 했던 곳에서 묻힌 왕. 수 차례의 도굴로 원형이 제대로 보존되지 못한 무덤. 왕족의 무덤이지만 이름을 후세에 남기지 못한 무덤. 모두 강화도에 위치한 왕릉에 해당되는 이야기다.

강화도의 왕릉은 강화가 고려의 수도였음을 가장 직접적으로 보여주는 증거다. 고도(古都)임을 알려주는 대표적인 흔적이 왕궁과 왕릉이지만, 강화도엔 고려궁이 소실돼 그 터만 남아있는 상태다. 강도(江都)시기 조성된 왕릉이 강화가 고려의 수도였음을 증명하고 있다.

전국적으로 왕릉을 품고 있는 도시는 그리 많지 않다. 조선시대 왕릉은 수도권(경기도 31기, 서울 8기, 강원도 1기)에, 신라시대 왕릉은 경북 경주(37기, 경기 연천 1기)에 집중적으로 조성돼 있다.

백제는 공주의 무령왕릉만 능호가 있다. 부여에 있는 능산리고분군에 7기의 무덤이 왕릉일 것으로 추정되고 있는 상황이다. 남한 내 고려 왕릉은 강화에 4기가 몰려 있다. 고려의 마지막 왕인 공양왕의 무덤이 강원도 삼척에 남아있는 것을 제외하고는 남한 내에서 고려 왕릉이 집중돼 있는 곳은 강화도가 유일하다.

고려 사람들은 '장풍득수(藏風得水)'의 자리를 명당으로 여겼는데 무덤의 북쪽은 산으로 둘러싸여 있고 남쪽은 물이 흐르는 지역을 명당으로 꼽았다고 한다.

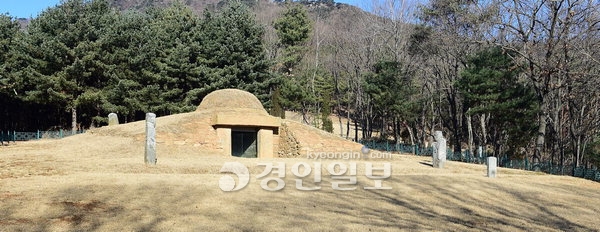

석릉은 고려 21대 왕인 희종의 묘다. 희종의 재위 기간 당시 권력을 장악했던 최씨정권을 시해하려 했다는 이유로 최충헌에 의해 폐위된다. 희종은 이후 강화에서 유배생활을 했다.

홍릉은 고려 23대 왕인 고종의 묘로 고려산 중턱에 있다. 고종은 어렸을때 강화로 유배와 생활을 했고 왕의 자리에 오른 뒤에도 전시 수도였던 강화에서 평생을 보낸다. 고종은 6살때인 1197년에 아버지인 태자 왕숙(강종)과 함께 강화도로 유배됐다.

이후 13년만인 1210년 아버지인 태자가 유배에서 풀려났을 때 수도인 개경으로 돌아왔을 것으로 추정된다. 고종은 1213년 왕위에 올랐지만 몽골의 침략이 거세지자 1232년 강화도로 수도를 옮긴다. 이후 고종은 개경으로의 환도를 보지 못하고 1259년 강화에 묻혔다.

곤릉은 22대 강종의 비인 원덕태후의 묘로 원덕태후 역시 강종과 함께 강화도에서 유배생활을 했으며, 강화도로 천도한 뒤 강화에서 생활했다. 가릉은 24대 원종의 비인 순경태후의 묘다. 고려가 수도를 강화로 옮긴 지 5년째인 1236년에 승하해 진강산에 묻혔다.

고려시기 조성된 왕릉은 도굴의 참화를 면치 못했다. 고려 희종 4년, 고종 3년에 각각 무릉과 순릉 등이 도굴됐으며, 조선시대에도 왕릉은 훼손됐다.

세종실록에는 '(고려의 능에는) 소재지의 관으로 하여금 경작하는 일과 땔나무 베는 것을 금지하며, 또 능의 경역(境域)에 잡인(雜人)의 장사(葬事)를 금지하게 하소서. 하니 그대로 따랐다'(세종 55권 14년 2월 4일·조선왕조실록 공식 홈페이지)고 기록돼 있다. 조선시대에도 고려 왕릉에 대한 관리가 제대로 이뤄지지 않았음을 알 수 있는 대목이다.

일제강점기에 왕릉의 훼손은 더욱 심했다. 관리가 제대로 이뤄지지 않은 탓에 도굴이 무차별적으로 이뤄졌다.

지난 13일 석릉, 곤릉, 가릉이 모여 있는 강화 양도면에서 만난 주민 김길수(83)씨는 "일제강점기 후반에 도굴이 많이 이뤄졌다고 들었다"며 "밤에 도굴을 했기 때문에 도굴하는 모습을 보지는 못했지만, 능이 조금씩 파헤쳐지거나 주변이 달라진 것을 자주 볼 수 있었다. 도굴꾼들이 왕릉 안의 물건을 훔쳐갔다는 이야기를 전해들은 기억이 난다"고 말했다.

그는 "옛날에는 돌장승(석수나 석인)같은 것들도 있었는데 어느순간 없어졌다"며 "지금은 깨끗하게 단장되긴 했지만, 예전 모습은 많이 남아있지 않은 것 같아서 아쉽다"고 말했다.

이런 도굴 방지 노력으로 조선시대 왕릉 중 2기를 제외한 40기가 온전한 상태로 남아있고, 세계문화유산으로 등록되기도 했다.

한서대학교 장경희 교수는 "고려시대에 왕릉이 도굴되는 것을 경험, 조선시대에는 도굴을 방지하기 위한 방안으로 부장품을 의궤에 기록하는 등의 방법을 썼을 수 있다"고 말했다.

고려는 한반도에서 최초로 묘호(廟號·황제나 왕이 죽은 뒤 종묘에 붙이는 호를 일컬음)를 붙인 나라다. 당시 동아시아에서는 묘호를 황제국에서만 붙였기 때문에 중국에서만 사용했다. 하지만 고려가 묘호를 사용했고, 고려의 뒤를 이은 조선도 묘호를 사용할 수 있었다.

이와 관련해서 조선에서는 '혹시라도 묘호는 천자(天子)의 일이니, 제후가 감히 일컬을 수 없는 것이다. 천조(天朝)가 벌써 시호를 내렸는데 너희 나라가 또 존호를 올렸으니 이는 무슨 예의인가'(조선왕조실록, 선조 36권, 26년 3월 3일)라며 묘호의 사용이 중국의 심기를 거스를까 우려하기도 했다.

중국에서 고려의 왕릉을 참조했다는 주장도 제기되고 있다. 장경희 교수는 "금 태조가 10세기에 건국한 고려를 '부모의 나라'라고 불렀던 것을 감안하면, 황릉 조성도 고려의 방식을 따랐을 것으로 추정되며, 양식적으로 매우 유사하다"고 말했다.

고려왕릉은 역사적으로 가치가 크지만, 이에 대한 연구와 조사는 충분히 이뤄지지 못하고 있다.

또한 왕건의 무덤인 현릉은 강화도 천도와 함께 강화로 옮겨진 뒤 환도와 함께 개성으로 옮겨졌다. 고려 태조의 무덤이지만 그 위치를 밝히지 못하고 있다.

박근혜 대통령은 지난해 광복절 경축사에서 "통일미래 세대에게 물려줄 소중한 우리의 문화유산을 남북이 함께 발굴·보존할 것을 제안하고자 한다"고 했다.

남북 문화재 교류는 고려왕릉을 포함해 고려시대가 최적이라는 평가를 받고 있다. 이 때문에 향후 고려왕릉에 대한 남북 합동조사 등이 이뤄질 수 있을 것이라는 기대도 크다. 하지만 아직까지 구체적으로 추진되고 있지는 못한 상황이다.

최근 남북역사학자협의회가 지난달 '개성 만월대, 평양 고구려고분군 남북공동발굴·조사사업'을 위해 방북했지만, 고려왕릉은 조사범위에 포함되지 못했다.

부여가 백제의 수도였던 기간이 63년으로 강도기간(39년)과 큰 차이가 없지만, 고려사 연구의 중심지로서 정부 차원의 강화도에 대한 관심과 지원은 미미한 수준이다.

인천시립박물관 이희인 학예연구관은 "강화는 고려의 수도였지만, 학자들도 임시피난처정도로 인식하는 경향이 있었다"며 "유적 자체가 남아있는 것이 많지 않았던 것이 큰 이유이지만, 고도로서 강화의 의미는 크다. 앞으로 강화와 고려에 대한 연구를 더 진행하고 인천에서 강화를 조명하고 알리는 것이 필요하다"고 말했다.

/글 = 정운기자·사진 = 조재현기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·1]프롤로그](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201412/930459_491831_4710.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·2]강화, 고려의 수도가 되다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201501/932130_493542_5312.jpg)