언어학계 "갑비고차에서 변한 것"

'나루 있는 바다향해 길게 뻗은 땅'

오래전부터 해상교통 중심지 인식

조선시대도 '유수부' 둬 위상 제고

강화는 예성강 하구를 거슬러 고려의 수도 개경으로, 한강 하구를 따라 조선의 수도 한성으로 직행하는 통로였다.

삼국시대에도 한강유역 쟁탈전의 주요 군사거점이었다. 강화는 지정학적 중요성으로 인해 고려시대 전시(戰時) 수도로서, 조선시대 보장처(保障處·왕이 피난하는 곳)로서 전란이 있을 때마다 역사의 한 페이지를 장식했다.

'강화(江華)'라는 이름이 우리 역사에 등장한 것은 언제일까. 각종 기록이나 문헌, 그동안의 연구를 종합해보면 '고려 초'로 막연하게 나타날 뿐 그 시점은 명확하게 밝혀지지 않았다. '고려사' 지리지에는 '고려 초 지금 이름(강화)으로 고쳤다. 현종 9년(1018년)에 현령을 두었다'라고 기록돼 있다.

강화의 한자를 그대로 풀이하면 '강이 빛나다'가 된다.

신편 강화사에는 강화라는 지명을 한강·임진강·예성강으로 들어가는 길목에 있었으므로 고려 초 '강(江)을 가는 데 있어 빛나는(華) 곳'이라는 뜻으로 지어졌다고 했다. 강화군청 홈페이지에도 이와 비슷하게 지명의 유래를 소개하고 있지만, 뒷받침할 만한 근거는 없는 상황이다.

강화라는 지명의 의미를 단순히 한자 뜻풀이로만 해석해선 안 된다는 주장도 있다. 언어학계는 강화의 옛 이름인 '갑비고차'(甲比古次)에서 '강화'로 변한 것이라고 보고 있다. 갑비고차의 뜻이 곧 강화의 뜻이라는 것이다.

서울대 국어국문학과 임홍빈 명예교수는 경인일보와의 서면 인터뷰에서 "갑비고차는 고구려어(북방) 계통인데 고구려 이전 시기에도 있었던 말"이라며 "갑비는 '구멍'(穴)을 뜻하는 말로 배가 드나드는 구멍인 나루를 가리키고, 고차는 입(口)을 가리키는 말인데 지금도 전국에서 쓰이는 '곶'(串·바다나 평원을 향해 길게 뻗은 땅)으로 해석할 수 있다"고 했다.

즉 갑비고차는 '나루가 있는 바다를 향해 길게 뻗은 땅'이라는 뜻이 된다.

갑비는 한국 남방계 언어로 '구무'(구멍)였다. 구무는 '굼'에서 '강'(江)으로 변했다. 고차는 고지 또는 곶으로 변했는데, 중세 한국어에서 '꽃'은 곶이었기 때문에 꽃을 나타내는 한자 '화'(華 또는 花)로 바뀌었다.

지명에서 곶이 화로 바뀐 것은 강화뿐 아니라 수원 화성(華城)이 인근 지역의 지명인 수원시 '고등동', 화성시 '고지리' 등에서 유래된 사례에서도 찾을 수 있다.

현재까지 강화에는 옛 이름의 흔적이 '갑곶리' 등의 지명으로 남아있다. 이 동네에 있던 나루와 돈대의 이름도 '갑곶'이다. 지난 16일 만난 갑곶리 진해식당 주인 전인순(65·여)씨는 "나루가 있던 갑곶리는 가꾸지라고 했고, 갑고지라고도 불렀다"며 "강화사람에게는 갑곶나루보다 가꾸지나루가 더 친숙하다"고 말했다.

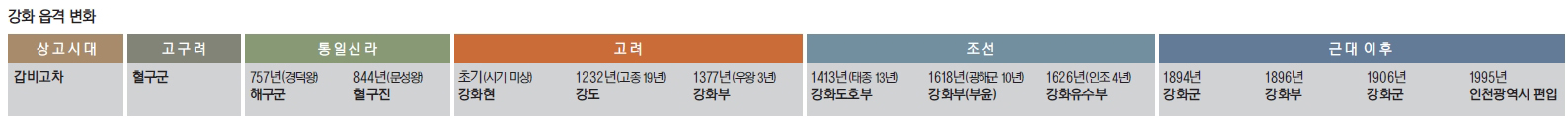

갑곶이란 지명은 '고려사절요'에서 혜종 2년(945년) 강화라는 지명보다도 앞서 등장한다. 삼국시대 강화지역을 일컫는 고구려의 혈구군(穴口郡), 통일신라의 해구군(海口郡) 등도 갑비고차와 같은 뜻이라고 할 수 있다.

강화의 지명 유래를 살펴보면, 그 이름을 얻기 전부터 해상교통 요충지로 인식됐다는 것을 알 수 있다. 이는 곧 국방 요충지이기도 하다는 것을 의미한다.

근대 이전 인천의 도시 출발점은 크게 세 지역으로 나눌 수 있다. 인천도호부청사가 있는 문학동과 관교동이 중심지였던 '원(原)인천', 인천 북부권과 경기 부천시 일부를 포함한 '부평', 그리고 '강화'다. 원인천과 부평은 시대에 따라 행정구역의 변화가 있었다.

1914년 원인천의 중심지인 문학동이 부천군에 통합되기도 했었다. 그러나 강화도는 삼국시대부터 현재까지 일정한 행정구역을 유지해 왔다. 국방 요충지로서 강화는 지역의 위상이라 할 수 있는 읍격이 대부분 시대에서 나머지 두 지역보다 높았다고 볼 수 있다.

근대 이전 행정편제는 중국의 영향을 받아 고려시대 '주(州)·부(府)·군(郡)·현(縣)', 조선시대 '부·목(牧)·군·현'을 바탕으로 운영됐다. 삼국시대 혈구군, 해구군이었던 강화는 고려 초 현으로 강등됐다.

강화가 고려 역사의 중심으로 떠오른 것은 고려 왕실이 여몽전쟁을 피해 고종 19년(1232년) 7월 수도를 개경에서 강화로 옮기면서 부터다. 이후 39년간 '강도'(江都)시대를 맞은 강화는 고려의 정치, 사회, 문화의 중심 역할을 했다. 하지만 이 시기 강화사람들은 뜻하지 않은 전란의 아픔을 감내해야 했다.

고려 원종이 1270년 개경으로 환도한 이후 강화의 읍격은 다시 현으로 내려갔다. 1290년 충렬왕은 원나라 반란군 무리인 합단적이 침략하자 강화로 잠시 피난하기도 했는데, 그 뒤 강화는 인주(仁州·인천)에 병합됐다가 우왕 3년(1377년) 부로 승격한다.

정학수 강화고려역사재단 연구원은 "환도 이후 강화는 무신정권의 전시 수도였다는 이유로 원나라 간섭 하에 있는 중앙정부로부터 의도적으로 외면받았을 것으로 보인다"며 "고려 말 부로 승격한 것은 홍건적과 왜구가 창궐하면서 개경의 길목을 방어하는 강화가 다시 주목받은 것"이라고 말했다.

고려 초기 인천은 소성현(邵城縣)이었다가 경원군(慶源郡), 인주(仁州), 경원부(慶源府)로 승격한다. 소성현일 때는 수주(樹洲·부평지역)에 속해 있었다. 수주는 안남도호부(安南都護府), 계양도호부(桂陽都護府), 길주목(吉州牧), 부평부(富平府) 순으로 읍격이 변했다.

조선 초인 태종 13년(1413년) 강화부는 종3품 관리가 지방관으로 파견되는 강화도호부로 읍호가 바뀐다. 당시 인천의 읍격은 강화보다 낮은 군이었고, 부평은 도호부였다.

조선시대에도 강화는 국방상 중요한 전략적 요충지였다.

요새로서 강화의 가치를 먼저 알아본 것은 광해군이다. '광해군일기'(중초본)를 보면, 광해군 즉위 초(1609년)부터 강화를 보장처로 삼아야 한다는 논의가 이뤄졌고, 광해군 10년(1618년) 보장처로 결정됐다. 지방관의 관직도 종3품 도호부사에서 지금으로 따지면 차관급인 종2품 부윤(府尹)으로 올라갔다.

광해군이 강화를 보장처로 삼은 것은 임진왜란 당시 함경도 의주로 도망친 선조를 대신해 전시정권을 이끌며 쌓은 경험 때문이다. 강화는 왜란 당시 관군과 의병들의 연합사령부 거점이었다.

인조 5년(1627년) 1월 정묘호란이 발발하자 인조는 강화부로 피신했고, 같은해 3월 조선과 청이 화의를 성립할 때까지 강화는 함락되지 않았다. 인조는 한성으로 돌아가 강화를 유수부(留守府)로 올리고, 수군기지인 교동현(喬桐縣)도 당시 인천도호부와 같은 격인 교동도호부로 승격시켰다.

보장처로서 강화의 방비태세를 더욱 단단히 갖추기 위해서다. 하지만 병자호란 막바지인 인조 15년(1637년) 1월 인평대군과 봉림대군이 피신했던 강화유수부도 함락되고 말았다.

유수부 승격으로 강화의 위상은 더욱 올라갔다. 조선은 세종 20년(1438년) 개성유수부를 뒀고, 이어 인조가 강화유수부를 설치했다.

조선시대 관방체계 전문가인 배성수 인천시립박물관 전시교육부장은 "정조에 이르러 기존 개성·강화유수부에서 남한산성을 관할하는 경기도 광주유수부와 수원유수부를 추가로 설치해 유수부의 군사적 성격이 더욱 강해졌다"며 "강화가 보장처에서 한성을 수비하는 '도성수비론'의 주요 지역이 된 것"이라고 했다.

한성의 길목을 지키던 강화는 병인양요(1866년)와 신미양요(1871년) 등 서구 열강의 침탈에도 맞섰다. 강화유수부는 1894년 갑오개혁에 따른 행정편제 개편으로 군이 됐다가 1896년 잠시 부로 승격됐고, 1906년 군으로 바뀌어 현재에 이르렀다. 경기도에 속했던 강화군은 1995년 인천시로 편입된다.

서해를 향해 열려 있으며, 서울과 개성의 길목이었던 강화는 분단으로 인해 접경지역으로서 '닫힌 공간'이 됐다. 이 때문에 강화의 위상은 예전만 못하다. 통일 이후 강화가 열린다면 그 위상은 크게 올라갈 것이다.

조한범 통일연구원 선임연구위원은 "통일 이후 개성, 남포, 인천을 잇는 서해안 경제권이 비로소 완성될 것이고 최근 급부상하는 중국과의 관계에서 중요한 위치를 차지할 것"이라며 "강화도는 서해안 경제권을 연결하는 허브이자 중심지가 될 것으로 전망한다"고 말했다.

/글 = 박경호기자·사진 = 조재현기자