토양 비옥하고 물 풍부해 말 자라기 최적의 환경

‘말보다 민생’ 주장 힘받아 18C 이후 점차 쇠퇴

말 목장은 현재 시점에서 보면 자동차 공장이나 방위산업과 같은 중요 국가 기간산업으로 분류돼 나라에서 직접 관리했다. 교통수단뿐만 아니라 국방, 무역 등 모든 분야에서 말이 중요 이동 수단으로 활용됐기 때문이다.

강화역사연구자인 김형우 강화역사문화연구소 소장(안양대 교수)은 “강화도 말 목장의 의미를 더 쉽게 이해하려면 지금의 자동차 혹은 고속전철 차량을 만드는 공장이나 주요 군수 장비를 생산하는 방산시설, 통신 장비를 만드는 IT 생산 시설 등 국가 핵심 시설 정도로 보면 된다”고 설명했다.

이런 주요 시설인 말 목장이 강화도에 많았던 이유는 무엇이었을까. 고려나 조선시대 목장은 대부분 섬 또는 바다 쪽으로 돌출돼 있는 육지인 ‘곶’에 주로 설치됐다.

목장이 섬이나 곶에 주로 자리 잡은 것은 지리적 이점 때문이다. 섬은 사방이 바다로 둘러싸여 있어 키우던 말이나 소가 도망치기 힘들고, 또 외부에서 맹수나 도적의 침범 가능성도 낮았다.

또 섬은 육지와 비교해 상대적으로 인구가 적어 목장에서 키우는 말이 식량을 생산하는 농경지를 침범해 농사를 망치는 피해도 줄일 수 있었다.

안홍민 강화고려역사재단 연구원은 강화가 목장으로서 좋은 입지 조건으로 여겨지는 이유 3가지를 꼽았다.

우선 강화는 지금도 전국에서 가장 우수한 농토를 보유한 지역으로 손꼽힐 만큼 기름진 토양을 자랑한다. 강화도는 물이 풍부하고 땅이 기름져 말 먹이로 쓸 수 있는 풀들이 많이 자라나는 곳이었다고 안 연구원은 설명했다.

강화도가 섬이지만 육지와 매우 가까이 있어 내륙으로의 수송이 편리했다는 점도 좋은 입지 조건으로 여겨지는 이유다.

조선 태종이 제주도 목장의 단점을 보완할 수 있는 곳으로 강화를 언급한 부분을 보면 말 목장 부지로서 강화도의 특성을 쉽게 이해할 수 있다.

이와 함께 강화도가 중앙 정부와 가까운 거리에 있어 말을 관리하는 관청의 행정력이 닿기 쉬웠다는 점을 장점으로 꼽을 수 있다. 목장 운영은 국방과 교통, 외교 등에 있어 중요한 기반이 되는 국가사업이었다. 조선은 목장에 감목관(監牧官)이라는 관리를 보내 목장 운영을 책임지도록 했다.

조선은 목장 운영을 위해 사복시(司僕侍)라는 별도 조직을 만들어 관리들이 수시로 왕래하며 말의 상태를 관리할 수 있도록 했다. 강화도는 한성에서 한강 수로를 이용해서 쉽게 접근할 수 있었고 육로로도 하루 정도면 닿는 거리였다.

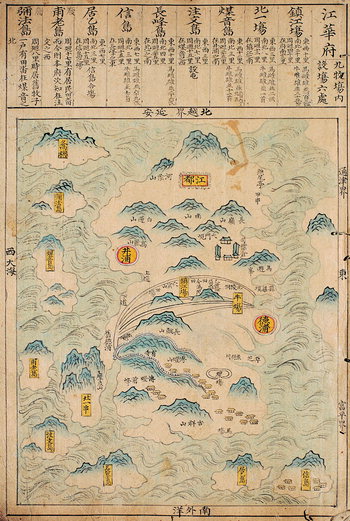

1817~1826년 사이에 제작된 ‘강화부 목장지도’를 보면 당시 강화부 관내에는 진강장·북일장·매음도·주문도·장봉도·신도·거을도·보로도(볼음도)·미법도 등 9곳에 목장이 있는 것으로 나타난다. 진강장은 강화군 양도면 삼흥리 인근, 북일장은 화도면 내리, 매음도(매음장)는 지금의 석모도 인근이다.

주문도, 보로도, 미법도 등에도 말 목장이 있었다고 전해진다. 지금은 옹진군에 속해 있는 장봉도, 신도, 거을도에도 말 목장이 있었는데 이 섬들은 당시 강화부 소속이었다.

강화도에 언제 처음으로 말 목장이 들어섰는지는 정확히 알 수 없지만 고려 때부터 목장이 설치됐을 것으로 강화 향토사를 연구하는 학자들은 추정하고 있다.

조선시대 들어서 문헌에 강화목장이 처음 언급되는 것은 태종 5년(1405)이다. 당시 호랑이가 매음도(지금의 석모도)의 목장에 들어가 국마(國馬)를 해쳤는데, 당시 강화부사 이정간(李貞幹)이 호랑이를 붙잡아 조정에서 상을 내렸다는 기록이 전해진다.

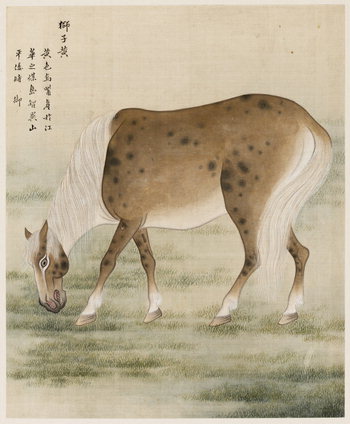

태조 이성계가 왜구를 정벌할 때 직접 타고 다닌 말이 사자황(獅子黃)이라는 명마였는데 이 말은 강화 석모도에서 키워졌다고 전해지고 있다.

태종 이후부터는 강화도 목장의 확대 논의가 본격적으로 시작돼 고려말 매음도 한 곳 뿐이던 목장은 조선시대 들어와서 5~6곳으로 늘어난다.

조선시대 때는 말 목장을 더 늘려야 한다는 ‘축조론’과 목장을 없애고 농지로 전환해야 한다는 ‘폐지론’이 대립하기도 했다.

강화도는 입지조건 때문에 조선 건국 직후부터 목장 축조가 적극적으로 추진되는데, 이는 조선 태종과 같은 축조론자의 견해가 반영된 결과였다.

조선 후기에는 임진왜란과 병자호란을 거치며 국가적으로 목장의 경영은 크게 위축될 수밖에 없었다. 양란 이후에는 민생의 안정이 무엇보다 중요했기 때문에 목장 경영이 국가 정책의 후순위로 밀려나며 목장이 축소 폐지되는 상황에 이른다.

시간이 갈수록 강화도의 목장폐지론은 더욱 거세져 숙종대에 들어서는 강화 유수직을 맡았던 인물들이 목장의 축소·혁파를 주장한다. 숙종34년(1708) 강화유수 박권은 숙종에게 진강목장의 폐지를 요청하며 다음과 같이 이유를 설명한다.

‘진강(현재의 진강산 인근)의 목장이 섬사람들의 해가 되고 있다… 곡식이 여물 때는 마을 사람들이 말을 몰아내기 위해 밤마다 떠들고…수확 후 저장하지 못한 곡식은 말 떼가 지나면 죄다 없어지고 남은 것이 없어 백성이 원망하고 있다”(숙종실록 34년 12월3일)

강화도가 제주도에 버금가는 말 목장 지대였다는 사실을 아는 이들은 별로 없다.

지난달 28일 강화고려역사재단 소속 정민섭, 안홍민 연구원과 함께 ‘진강장’을 찾았다. 강화군 양도면 삼흥2리에 위치한 덕정산 중턱에 올라서자 폭 1.5~2m, 높이 50~60㎝의 돌무더기들이 나타났다. 말들이 도망치지 못하게 만들어 놓은 마성(馬城)의 일부 흔적이 남아 있는 것이다.

정 연구원은 “군사 방어 목적의 성은 깎아지른 절벽을 이용해 외부에서 내부로 들어오지 못하도록 한 반면 마성은 내부에서 밖으로 나가지 못하도록 한 특징이 있다”고 설명했다.

길상면 길상 공설운동장 근처에서도 강화의 유명한 말 목장 중 한 곳이었던 ‘길상장’의 흔적을 찾을 수 있다. 이곳은 진강장과 달리 목장 경계가 흙 언덕으로 만들어져 있는데 세월이 흐르면서 많이 훼손돼 그 흔적 마저도 사라질 위기에 처해 있다.

정민섭 연구위원은 “18세기 이후 강화도의 말 목장이 사라지기 시작하면서 현재는 목장 흔적을 찾을 수 있는 곳이 그리 많지 않다”며 “지금보다 더 활발한 조사와 연구가 이뤄져 목장의 역사를 복원하는 것은 물론 이를 강화도의 관광 산업으로 발전시키는 방안도 검토해 봐야 한다”고 말했다.

/글 = 김성호기자·사진 = 조재현기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·2]강화, 고려의 수도가 되다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201501/932130_493542_5312.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·3]강화도의 고려 왕릉](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201501/934362_495762_5556.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·4]강화 지명과 읍격의 변천](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201501/936558_497914_1147.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·5]강화 간척, 800여년의 역사](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201501/938781_500070_3747.jpg)