일자무식 ‘어리숙한 이미지’ 대중매체가 만든 오해

봉영행렬에 문무백관·왕실·군사 등 500여명 장관

강화군 강화읍 관청리에 있는 ‘용흥궁’(龍興宮·인천시 유형문화재 제20호)은 조선 제25대 임금 철종(哲宗·재위 1849~1863)이 살던 집이다. 철종은 14세부터 왕위에 오르게 되는 19세까지 이곳에서 유배생활을 했다. 원래 초가집이었던 것을 임금이 된 후 지금의 기와집으로 고쳐 짓고 ‘용이 일어난 궁’이라 불렀다.

서울 바깥에 살던 왕족이, 그것도 역모에 몰려 유배에 처한 죄인이 왕에 등극한 것은 고려와 조선역사를 통틀어 전무후무한 일이었다. 철종은 흔히 ‘강화도령’이라는 별칭으로 널리 알려져 있다.

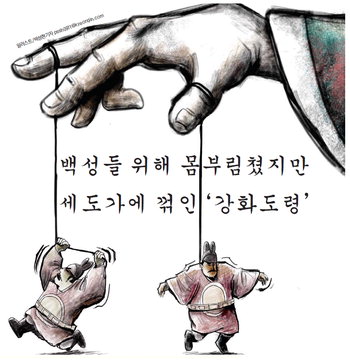

당시 안동 김씨의 세도정치기에 ‘허수아비 왕’ 노릇을 했다는 비아냥이 섞여 있는 말이다. 그러나 철종은 조선의 역대 왕 가운데 백성과 가장 가까이 살아본 경험을 바탕으로 백성들의 고혈을 짜내는 세금 문제 등 나라의 폐단을 극복하기 위해 노력했던 왕이기도 했다.

#강화도에서 왕이 된 철종

이원범은 사도세자의 서자인 은언군(恩彦君)의 손자다. 할아버지 은언군, 아버지 전계대원군(全溪大院君) 모두 역적으로 몰리면서 강화도 유배생활을 하다가 비참한 최후를 맞았다. 11세에 고아가 된 이원범은 1844년 14세 나이에 또다시 맏형이 역모 사건에 연루되자 작은형, 사촌과 함께 강화도로 쫓겨 왔다.

몰락한 왕족 이원범이 임금으로 지목돼 왕위에 오르기까지 걸린 시간은 4일에 불과했다. 그 급박했던 순간을 기록한 사료는 그리 많이 남아있지 않다.

왕실과 조정의 공식 문서인 ‘실록’(實錄)과 ‘승정원일기’(承政院日記)에서 간략하게 기록했고, 철종의 봉영(奉迎·왕을 모시는 것) 책임을 맡은 판중추부사 정원용(鄭元容)이 쓴 ‘경산일록’(經山日錄)에 비교적 상세히 묘사됐다.

그런데 최근 장장식 국립민속박물관 학예연구관이 개인 소장자를 통해 두루마리 문서인 가칭 ‘덕완군 봉영기’(德完君 奉迎記)를 새롭게 발굴했다. 이 문서에는 철종이 강화도에서 한성으로 올라가 왕에 등극하는 순간에 대한 새로운 내용이 포함돼 있어 당시 상황을 보다 생생하게 복원할 수 있게 됐다.

덕완군은 이원범이 왕이 되기 전 내려진 군호(君號)다. 철종 봉영 관련 사료들을 종합해 보면, 판중추부사 정원용을 비롯한 신하들은 헌종이 세상을 뜬 다음날인 1849년 6월 7일 순원왕후의 지목을 받은 이원범을 모시러 강화도에 급파됐다. 하지만 정작 그가 누구이며, 어떻게 생겼는지 아는 사람은 없었다.

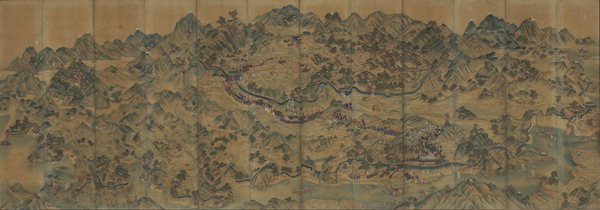

이원범, 즉 철종을 봉영하는 행렬은 문무백관과 왕실, 군사를 포함해 500여 명에 달했다. 평양 조선미술박물관이 소장하고 있는 북한의 국보 제73호 ‘강화도행렬도’(19세기)를 보면 나루터에서부터 강화읍까지 이어지는 기다란 봉영 행렬이 장관을 이룬다.

철종은 강화도 갑곶나루에서 출발해 경기 김포, 서울 양천을 거쳐 도성에 도착했고, 헌종이 세상을 뜬 지 나흘 만인 6월 9일 창덕궁에서 즉위했다. 철종이 강화도에서 도성까지 120리(약 47.1㎞) 거리를 행차할 때 길목마다 백성들이 몰려 들었다.

철종이 무리를 지어 행렬을 구경하는 백성들을 물리치지 말라고 명하자, 백성들이 기뻐하며 서로 “성인이 나셨다”고 말했다는 기록도 있다. 유배지에 갇힌 철종이 하루아침에 종사를 받드는 왕으로 지목된 것은 당시 실세인 외척 세도가문이 계속 권력을 유지하기 위한 포석이었다는 시각이 많다.

허수아비 왕 역할로 몰락한 왕족이 제격이었다는 것이다. 순원왕후는 권력의 실세인 안동 김씨 김조순의 딸로 철종이 즉위하고 3년간 수렴청정을 했다.

‘철종이야기’(2006)를 쓴 향토사학자 김경준 씨는 “헌종이 숨을 거둔 직후 순원왕후는 기다렸다는 것처럼 다음 왕이 될 사람(이원범)의 이름이 적힌 문서를 내놓았고, 이후 왕을 모시러 가는 절차가 물 흐르듯 매끄럽게 진행됐다”고 말했다.

#강화도령과 임금 철종

철종하면 가장 먼저 떠오르는 이미지가 ‘강화도령’이다. 철종이 강화도에 머문 기간은 불과 5년밖에 되지 않는다. 하지만 왕이 되기 전까지 유배지인 강화도에서 농사를 지으며 살아온 ‘시골뜨기’라는 인식이 유독 강하다. 이 때문에 왕으로서의 철종은 제대로 조명받지 못한 측면이 크다는 게 여러 전문가들의 의견이다.

철종이 왕이 되기 전 기록은 현재 거의 남아있지 않다. 그의 집안에 대한 기록도 마찬가지다. 철종 즉위 초, 수렴청정을 하던 순원왕후가 철종 집안과 관련한 기록은 모조리 세초(洗草·파기)하라고 명했기 때문이다. 철종 집안이 역모 사건에 연루됐다는 것이 왕위 계승의 정통성에 타격을 줄 것이라는 우려 때문으로 보인다.

그래서인지 철종의 강화도 시절 이야기는 입에서 입으로 전해 내려오는 것들이 대부분이다. 가장 유명한 것은 강화도령 원범과 처녀 봉이(양순이로도 알려짐)의 사랑 이야기로 1960~70년대 영화와 드라마 등으로도 잇따라 제작됐다.

영화 ‘강화도령’(1963)과 ‘임금님의 첫사랑’(1967) 등이 대표적인데, 당대 인기 배우인 신영균과 최은희, 신성일과 문희가 두 편의 영화에서 각각 원범과 강화도 처녀 역할을 맡아 큰 흥행을 거뒀다.

영화에서는 평민처럼 농사꾼으로 살던 강화도령이 왕위에 올라 궁중 예법을 배워가는 과정이 다소 우스꽝스럽게 그려진다. 또 강화도 시절 사귄 처녀를 잊지 못해 몰래 궁궐로 부르는 등의 로맨스가 펼쳐진다. 모두 역사적 사실보다 상상력을 더 많이 가미한 이야기이지만, 이 같은 강화도령의 이미지가 대중에게 각인되는 계기가 됐다.

김형우(안양대 교수) 강화역사문화연구소 소장은 “철종이 흔히 알려진 대로 ‘일자무식’이었다는 것은 대중매체에서 묘사한 모습에서 비롯된 오해일 수 있다”며 “백성의 궁핍한 삶을 걱정하며 삼정(三政)의 문란을 개선하려는 등 군주의 미덕을 드러냈으며, 빼어난 서예 작품을 남기는 등 문예에 자질을 보이기도 했다”고 말했다.

철종 13년(1862년)에는 임금이 직접 제안해 삼정의 폐단을 개혁하기 위한 기구인 삼정이정청(三政釐整廳)을 설치했다. 철종은 삼정이정청을 통해 제도 개선 등을 논의하고자 했으나, 안동 김씨 등 집권세력의 반대에 부딪혀 3개월 만에 삼정이정청은 폐지됐다.

철종 대에는 순조와 헌종 대부터 이어진 안동 김씨의 세도 정치가 절정에 이른 시기였다. 3년 동안 순원왕후의 수렴청정을 마친 철종이 안동 김씨를 견제하고 왕권 확보 노력을 시도했다는 주장도 있다. 철종이 노론에 의해 희생된 증조부 사도세자의 존호(尊號·왕이나 왕비의 업적을 기리는 호칭)를 왕으로 격상하자고 제안한 것이다.

노론의 대표적인 세력인 안동 김씨의 반대에 뜻을 이루지는 못했지만, 논의 과정에서 종친과 소론 등 안동 김씨를 반대하는 세력의 존재를 확인하기도 했다.

그러나 3대에 걸쳐 확고해진 세도정치를 극복하지 못한 철종은 재위 후반기를 넘기며 국정에서 관심이 멀어지고, 경연(經筵·임금이 신하와 학문, 국정을 논하는 자리)을 자주 철폐하는 모습이 실록에 나타난다. 결국 그는 1863년 33살의 나이에 이질을 앓다가 세상을 떠난다. 강화도를 떠나 왕이 된 지 14년 만이다.

철종의 정치에 관한 논문을 쓴 홍인희 강화고려역사재단 연구원은 “결과적으로 철종은 세도정치에서 벗어나지 못했지만, 왕권확보를 위한 노력의 평가는 폄하할 수 없다고 본다”고 말했다.

/글 = 박경호기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·6] 강화도의 말 목장](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201502/940873_502088_5806.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·7]강화도와 신미·병인양요](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201502/942754_503821_0308.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·8] 왕의 유배지 강화도](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201502/945616_506769_5140.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·9] 비운의 군주 ‘철종’… ‘즉위 문서’ 나왔다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/947631_508763_1442.jpg)