고려 이규보, 몽골군 퇴각 부탁하자 철수

‘난공불락 요새’ 등 노래 항쟁의지 불태워

문장가 이색 ‘교동’ 최고의 작품으로 남아

송강 정철 제자 ‘석주 권필’ 왜란때 피신

고려산 기슭에 초당 세우고 학생 가르쳐

후손이 세운 비석 ‘향토유적 27호’ 지정

과거부터 강화도는 군사적 요충지로서의 중요성이 강조됐다. 이 때문에 고려는 강화도로 수도를 옮겼다. 이 시기 강화도는 대몽항쟁의 중심이었으며 이와 관련한 문학작품도 다수 나왔다.

당대의 문장가로 이름을 날린 이규보는 강화에서 태어나지 않았지만, 고려의 강화천도와 함께 강화도에 정착한 뒤 이 섬에서 삶의 마지막을 맞이했다. 이규보 외에도 고려시대에는 최자, 이색 등이 강화도에서 활동하면서 작품을 남겼다.

이후에도 강화도는 보장지처(保藏之處·전란이 있을 때 임금이나 조정이 피신하는 장소)로서의 역할을 했다. 조선시대에는 관동별곡과 사미인곡 등으로 유명한 정철, 권필 등 당대 최고의 문인들이 강화도에서 생활했으며, 많은 작품을 남겼다. 이는 강화도가 병자호란 등 전쟁의 참화를 오롯이 받아낸 격랑의 중심지였던 영향이 컸다.

현재 강화도의 정치·사회적 위치는 과거와는 다르다. 하지만 여전히 강화도는 현재도 많은 예술가들이 모여 창작활동을 벌이는 곳이다. 과거 군사적 요충지로서의 역할이 강조됐다면, 현재는 수도권에 위치한 섬이자 남북분단이라는 특수성을 고스란히 느낄 수 있는 곳이다.

과거와 현재 모두 문학적 감수성을 자극하는 요소가 있기 때문일까. 지금도 강화도는 문학, 미술 등 다양한 분야의 예술가들이 저마다의 감성을 가지고 작품활동을 벌이고 있다. 10여 년 전부터 예술인들이 모여들면서 자연스럽게 예술인 마을이 조성되기도 했다.

#대몽항쟁의 중심. 고려시기 문학

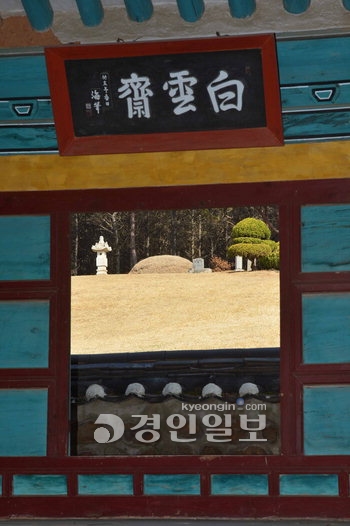

그의 묘 왼편에는 초상을 모신 유영각(遺影閣), 정면에는 사가재(四可齋)가 자리하고 있었다. 또한 오른편에는 ‘白雲靖舍(백운정사)’라는 현판이 내걸린 건축물이 자리 잡고 있다.

그가 생을 마감한 지 800년이 넘는 시간이 흘렀지만 아직 그를 추모하는 발길은 끊이지 않고 있었다. 그의 묘 옆에는 ㅌ이규보를 추모하는 행사인 ‘추모헌다제’때 쓰였던 꽃이 아직 남아 있었다.

이규보는 몽골의 침입으로 고려가 강화도로 수도를 옮긴 1232년, 조정과 함께 강화도에 터를 잡았다. 그리고 강화에서 왕성한 작품활동을 벌였다. 그가 집필한 ‘동국이상국집’의 상당 부분도 강화도에서 집필됐다. 그의 작품은 전쟁이라는 시대적 상황, 그리고 관리라는 개인적 위치와 맞물려 있었다.

그는 몽골군이 강화를 바라보며 시위를 벌이자 시를 지어 몽골군을 조롱하기도 했다.

‘오랑캐 종자가 비록 완악하다고 하지만 / 어찌 능히 날아서 물을 건널 수 있으랴. / 저들도 역시 건널 수 없음을 알기에 / 와서 진 치고 시위할 뿐이네. / 누가 능히 물에 들어가라 말하리오. / 물에 들어가면 곧 모두 죽을 것이기에. / 그러니 우매한 백성들이라도 놀라지 않고 / 높은 베개 베고 단잠을 잘 수 있네’(하략)

하지만 관료로서 외교문서를 작성해야 했던 이규보는 몽골군에 간청하는 글을 지어 보내는 굴욕을 감내해야 하기도 했다.

고려사에는 ‘이규보가 진정표(陳情表)를 지어 보내자 몽고 황제가 느낀 바 있어 군대를 철수하였다’고 기록하고 있다. 진정표는 고려에 대한 몽골의 무리한 요구와 억압에 대해 이쪽의 상황이 참혹함을 들어 몽골 왕의 너그러운 조처를 바라는 내용을 담고 있다.

이규보 외에도 고려의 많은 문인이 강화도와 관련한 작품을 남겼다.

최자(崔滋·1188~1260)가 지은 삼도부(三都賦)도 강화도를 소재로 한 작품이다. 최자는 삼도부에서 서경(평양), 북경(개성), 강도(강화)를 삼도로 일컬었으며, 등장인물 중 한 사람씩 서경과 북경, 강화를 자랑하는 내용으로 구성됐다. 삼도부에서 강화는 금성탕지(金城湯池·끓어오르는 연못 위에 쇠로 만든 성)라고 나온다.

강화가 난공불락의 요새임을 강조한 것이다. 최자는 몽골군이 침입하고 있는 상황에서 강화가 도읍지로서 최적의 장소임을 역설하고 있으며, 대몽항쟁의 의지를 나타내는 등 민족성을 강조하고 있다.

고려의 문장가인 이색(李穡·1328~1396)은 강화도의 정취를 노래한 시를 여러 편 남겼다.

그가 지은 시 중 ‘교동’은 현대까지 전해지는 문학작품 중 교동을 소재로 한 최고(最古)의 작품이다.

‘교동의 끝없는 바다 위 푸른 하늘은 낮게 걸렸는데 / 배 그림자는 나는 듯, 해는 서산으로 지네. / 산 아래 집집마다 흰 술을 걸러 / 파썰고 회를 치니 닭이 횃대에 오르네.’

# 민족을 노래한 조선시대 강화의 문학

정철은 임진왜란이 발발했을 때 평양으로 피난 온 선조를 의주까지 수행하는 역할을 맡았다. 이후 충청도·전라도 제찰사를 지낸 뒤 강화도 송정(松亭)에서 생활하게 된다. 이에 대해 이형상(李衡祥)이 1696년 쓴 ‘강도지(江都志)’에서는 ‘최후에 정철이 막부를 이끌고 오랫동안 머물며 의각의 형세를 이루었다.

이 때문에 전쟁의 화가 미치지 않아서 백성들이 편안히 지낼 수 있었으니 일도(一島)의 다행이 아니겠는가’라고 기록했다. 정철 덕분에 강화도가 임진왜란의 피해에서 벗어날 수 있다고 한 것이다. 정철은 1593년에 강화도로 들어와 이듬해인 1594년 생을 마감했다.

1년 남짓의 시간이지만 여러 편의 시를 남겼다. 임진왜란 당시 활약하던 의병장의 죽음을 슬퍼하며 시를 남겼고, 병환으로 죽음을 앞두고도 시를 남겼다. 이들 시에서는 전쟁 중인 나라를 걱정하는 마음이 배어 있다.

‘외로운 섬 나그네 신세, 해는 저무는데 / 남녘에선 아직도 왜적 물리치지 못했다네. / 천리 밖 서신은 어느 날에나 오려는지 (중략) 시름은 실오리 같아 어지러이 더욱 얽히네. / 원님이 보내 온 진일주에 힘입어 / 눈 쌓인 궁촌에서 화로 끼고 마신다오.’

송강 정철의 제자이자 최고의 문인이었던 석주(石州) 권필(權필·1569~1612)도 강화도에 거주하며 많은 작품을 남겼다. 권필은 마포에서 태어났으나 임진왜란이 발발한 뒤 처음으로 강화도를 찾았다. 이후 서울로 갔다가 정유재란이 일어난 해에 강화도에 정착했다.

권필은 강화도 고려산 기슭에 초당을 세우고 학생들을 가르쳤으며, 고려산 중턱에 있는 백련사에 자주 오르기도 했다. 이와 관련된 시가 남아 있다.

‘중들이 다니는 길은 알 수가 없고 / 추운 날씨에 흰눈만 산에 쌓였네 / 얼핏 연기가 일어나는 곳을 보니 / 우거진 소나무 사이에 있음을 알겠네’

그가 초당을 세웠던 곳인 강화군 송해면 하도리에는 권필의 후손이 세운 ‘석주권선생유허비(石州權先生遺墟碑)’가 세워져 있다. 이 비는 강화향토유적 27호로 지정돼 있다. 하지만 과거 이 비석은 관리가 제대로 되지 않아 1960년대까지만 해도 이 인근에 쓰러져 있던 것을 주민들이 세워놓았다.

이곳에서 만난 한 주민은 “비석은 1960년대까지만 해도 쓰러져 있던 것을 나를 포함한 젊은 사람들이 함께 일으켜 세웠다”며 “그때 일으켜 놓지 않았으면 어딘가에 파묻혀 있었을 수도 있다”라고 말했다.

정철과 권필 이후에도 강화도는 꾸준히 문학작품의 소재로 쓰였다. 특히 강화도는 군사적 요충지로서 전쟁의 한 복판에 있었고, 이와 관련된 작품들이 많이 남아 있다.

병자호란(丙子胡亂·1636~1637) 당시 강화도가 청나라에 함락된 뒤 상황을 그린 소설인 ‘강도몽유록(작자미상)’이 나왔으며, 병인양요(丙寅洋擾·1866)가 발발한 뒤에는 경주 김씨 부인이 규방가사 형식의 ‘병인양난록’을 남겼다.

‘강화 고전문학의 세계’를 쓴 강원대 이민희 교수는 “강화에는 민족문학적 성격이 강한 작품이 많다”며 “강화에서 산출된 작품들을 통해 고려 후기 중심지 문학으로서의 성격과 고려 지식인의 세계관을 엿볼 수 있다면, 조선시대엔 외세와의 대응방식에 관한 조선인의 태도를 대표한 작품들이 많다”고 했다.

이어 “강화도는 문학사에서 고려 상층의 중심부 문학, 그리고 조선의 외세 대응 논리와 태도를 담은 문학을 산출해낸 ‘역사문학’, ‘민족문학’의 산실이라는 평가가 가능하다”라고 말했다.

/글 = 정운기자·사진 = 임순석기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·8] 왕의 유배지 강화도](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201502/945616_506769_5140.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·9] 철종과 강화](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/947483_508629_3641.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·9] 비운의 군주 ‘철종’… ‘즉위 문서’ 나왔다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/947631_508763_1442.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·10] 의인의 고장 강화](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/949351_510515_2743.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·11] 강화도와 고인돌](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/951212_512361_2524.jpg)