작가와 주민이 융화된 삶 ‘농촌의 소소한 모습’ 다루기도

“무분별한 개발보다 생태와 역사·문화적 발전 필요” 조언

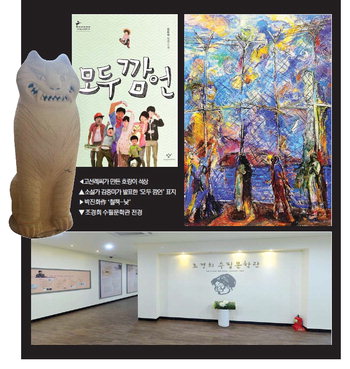

‘괭이부리말 아이들’을 쓴 소설가 김중미는 지난 2월 강화도를 배경으로 한 장편소설 ‘모두 깜언’을 발표했다. 김씨가 강화도에서 13년간 생활하며 느낀 점을 주인공인 유정을 통해 풀어낸 글이다.

김중미는 책 출간 이후 가진 경인일보와의 전화 인터뷰에서 “공동체 생활을 하면서 아이들과 농촌에서 생활하는 것이 필요하다고 생각해 강화에 정착하게 됐다”며 “‘모두 깜언’에서는 우리에게 가장 중요할 수 있는 ‘농촌’의 현실을 드러내고 싶었다”고 말했다.

이어 “최근 몇 년 전부터는 강화의 근현대사에 대해 관심을 갖게 됐다”며 “양조공장 터, 공장 담벼락 등 지금은 방치되고 있지만, 의미있는 장소들을 보게 되는데 강화 곳곳에 있는 이러한 장소들이 인상 깊게 다가온다”고 말했다.

김중미는 자신의 책에서 “강화는 역사적으로 많은 부침을 겪은 곳”이라며 “고려시대의 유적뿐 아니라 근현대사의 질곡이 곳곳에 남아 있고 그 곳마다 이야기들이 숨어있다”고 했다.

또 “그런 강화가 내 삶의 자리로 들어오는 데 십년이 넘게 걸렸다. 그리고 13년이 되어서야 농촌이야기를 해도 되겠다는 생각이 들었다. ‘괭이부리말 아이들’을 쓰는 데 만석동에서 13년이 필요했듯이 말이다”고 적었다.

김중미 외에도 다양한 분야의 예술가 200여명이 강화에서 창작활동을 벌이고 있는 것으로 추산되고 있다. 과거 이규보와 권필·정철이 강화도에서 시를 썼듯이, 현재에도 많은 작가들이 저마다의 창작열을 작품으로 표현하고 있다.

■강화. 예술적 영감을 주는 섬

교단에서 학생들을 가르치다 강화도에 정착하게 된 김주호는 “강화도라는 장소가 가지고 있는 특수성이 작품에 영향을 미치는 것은 당연한 일”이라고 말했다. 그는 사람의 다양한 표정과 특징을 포착해 작품으로 만든다.

백령도 평화미술 프로젝트에 참여하기도 했던 김주호는 올해 ‘평화 프로젝트’에서 전시하려고 했던 작품을 소개해 주기도 했다. 작품은 남과 북을 상징하는 두 사람이 나란히 벤치에 앉아 서로 반대방향을 바라보고 있는 모습이다.

김씨는 “지금은 남북관계가 좋지 않기 때문에 서로 다른 곳을 바라보고 있지만, 관계가 좋아졌을 때는 위치를 바꿔 서로를 바라보는 모습으로 바꾸려고 한 것이다”고 설명했다. 언제쯤 위치를 바꿀 수 있겠냐는 물음에는 웃음으로 대답을 대신했다.

강화도는 남북분단을 상징하고 있는 곳이기도 하다. 강화의 해안가 중 다수는 철책선이 설치돼 있으며, 강화군 강화읍 월곶리 등은 민통선 구역으로 지정돼 있다.

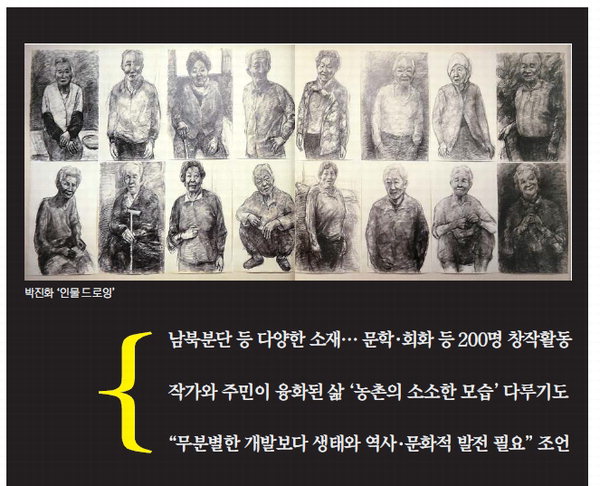

김주호는 “강화는 남북간의 팽팽한 대립을 느낄 수 있는, 평화를 고민해 볼 수 있는 장소”라고 말했다. 현실 참여적 성향의 작품을 주로 선보이는 박진화 화백은 민족미술협회 회장을 맡고 있다.

박진화 화백은 1995년 강화도에 작업실을 마련했다. 지난해 8월부터 서울 성곡미술관에서 ‘강화發’을 제목으로 한 전시회를 열기도 했다. 그는 전시회에서 강화도의 철책선으로 분단을 표현하기도 했고, 함께 살고 있는 강화도 주민들의 얼굴을 그리기도 했다.

박진화는 “민통선 마을에 있다 보니 자연스럽게 분단에 대한 아픔을 느낄 수 있다”며 “작업실을 강화도의 북쪽 변방에 얻게 된 것은 행운”이라고 말했다.

이어 “평소 강화에 오기 전에도 현실 문제에 대한 관심이 많았지만, 작업실 환경 때문에 분단문제에 대해 더 관심을 갖게 됐다”며 “현실 참여를 하면서도 내면을 살펴볼 수 있는 독립된 환경이 바로 강화도”라고 설명했다.

박진화는 지난 2009년 강화도 작업실 인근에 ‘박진화미술관’을 개관하기도 했다.

강화군 길상면에 위치한 이규보 묘를 관리하는 장인성 시인은 천상병 시인과 강화의 인연에 대해 설명했다. 천상병의 대표 시인 ‘귀천’의 모티브가 된 곳이 바로 강화도 바닷가라는 것이 그의 설명이다.

장씨는 “천상병 시인이 친하게 지내던 박재상 시인과 강화도 해변을 걸으며, 귀천의 모티브가 된 곳이 이곳이라고 말했다”며 “나는 과거 박재상 시인에게 그 이야기를 들었다”고 말했다.

이어 “강화도에는 아직도 잘 알려지지 않은 자연환경과 역사문화적 가치가 많다”며 “많은 문인들이 강화도에서 작품활동을 한 이유는 강화도에 그만한 특별함이 있기 때문”이라고 했다.

■작가와 주민들의 어울림

사진과 회화를 접목한 작품을 선보이는 허용철의 작품에는 강화 주민들이 자주 등장한다. 그에게 강화 주민들의 삶은 자신의 삶의 일부이자, 작품의 소재이기도 하다. 그는 강화군이 인천시와 통합된 1995년부터 강화도에 정착했다.

허용철은 “농촌에서 살고 싶다는 생각을 하고 있었는데, 인천과 강화가 통합된다는 이야기를 듣고 이사를 결정했다”고 말했다. 그는 자신의 작품 주제를 ‘생태와 일상’이라고 설명했다. 그의 작품에는 농촌에서 흔히 볼 수 있는 고추밭의 비닐, 모기향, 농부가 일하는 모습, 골목길의 풍경 등 소소한 모습이 담겨 있다.

강화군 하점면 백련사 인근에 작업실을 마련하고 있는 고선례도 강화에 온 지 20년이 넘었다. 고씨는 호랑이를 모티브로 다양한 조각 작품을 만들고 있다. 작업실 일부에 전시공간을 마련하고 ‘호담갤러리’를 운영하기도 했다.

고 작가는 “강화의 가장 큰 장점중 하나가 서울과 가까이 있으면서도, 넓은 작업공간을 확보할 수 있다는 점”이라고 말했다. 김주호는 작품에 쓰이는 재료를 주민들에게서 얻기도 했다. 나무를 사용해 작품활동을 하는 것을 알게 된 주민들은 공사하면서 남은 나무를 김 작가에게 전해주는 경우가 많기 때문이다.

허용철은 강화의 생태와 역사·문화적 가치를 강화가 가지고 있는 ‘고유한 힘’이라고 표현했다. 그리고 두 가지 축을 중심으로 강화가 발전해야 한다고 강조했다.

허씨는 “강화는 다른 도시의 발전모델을 그대로 따를 수 없고, 따라서도 안 된다”며 “강화가 가지고 있는 가치를 발전시키고, 이를 통해 젊은이들이 일 할 수 있는 공간이 만들어 져야 한다”고 말했다.

강화의 가치를 발전시키는데 예술가들이 일정 부분 역할을 할 수 있다는 것이 허용철의 생각이다. 그는 “이미 많은 예술가들이 강화에서 생활하고 있고, 주민들과 함께 호흡하고 있다”며 “예술가들은 지역주민의 한 사람으로서, 지역을 변화시키는 데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

홍익대 회화과에서 학생들을 가르치고 있는 김용철교수는 초등학교 시절부터 강화도에서 생활했다. 대학교를 서울에서 나오고 현재도 서울에서 학생들을 가르치고 있지만, 강화에서 터를 잡고 살아가고 있다. 그만큼 그는 강화에 대한 애착이 강하다.

그는 강화의 가치에 대해 “강화는 예부터 외래의 문물과 토속적인 문화가 합쳐져 새로운 가치를 창조하는 힘이 있는 곳”이라고 강조했다.

그 예로 대한성공회 강화성당과 순무를 꼽았다. 강화성당은 한국 최초로 한옥양식을 도입해 건축된 성당이며, 순무는 고려시대 때부터 강화에서 재배된 강화의 대표적인 농산물이다. 김 교수는 “외국과의 접점이 컸던 만큼, 강화는 외부의 것을 변화시켜 새로운 가치를 만들어냈다. 이러한 점을 앞으로도 가지고 가야 한다”고 말했다.

김 교수는 강화의 또 하나의 가치로 ‘생태’를 꼽았다. 그는 “강화만이 가지고 있는 토양과 기후를 잘 활용해야 된다”며 “무분별한 개발보다는 강화가 가지고 있는 자연의 힘을 제대로 활용하는 것이 향후 강화를 더욱 가치 있게 만드는 일”이라고 말했다.

/글 = 정운기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·9] 철종과 강화](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/947483_508629_3641.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·9] 비운의 군주 ‘철종’… ‘즉위 문서’ 나왔다](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/947631_508763_1442.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·10] 의인의 고장 강화](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/949351_510515_2743.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·11] 강화도와 고인돌](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/951212_512361_2524.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·12]강화와 예술 (상)고전문학](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/953207_514327_5617.jpg)