경판수만 8만1258판 12년동안 제작

어디서 만들고 보관했나 의견 분분

세계최초 금속활자로 만든 상정예문

고려시대 법령·도덕·예법 등 다뤄

현세대까지 전해지지 않아 아쉬움

유네스코(UNESCO)는 4월 23일을 ‘세계 책과 저작권의 날’로 정하고 매년 한 국가의 도시를 ‘세계 책의 수도’로 선정한다. 유네스코는 세계 책의 수도와 공동으로 독서·출판·창작·저작권 등 책과 관련한 다양한 문화운동 및 행사를 전개한다.

2015년 15번째 세계 책의 수도가 된 인천, 특히 강화는 세계 인쇄·출판 역사의 한 페이지를 장식하고 있는 세계기록문화유산 ‘고려대장경’(高麗大藏經·팔만대장경), 그리고 인류에서 가장 앞선 ‘금속활자’와 깊은 연관이 있는 도시다.

강화에서 고려대장경을 판각하고 금속활자로 책을 찍었다는 것은 여러 사료에서 확인할 수 있다. 하지만 그것들이 온전히 강화의 유산이 되기 위해서는 아직 찾아내고 밝혀내야 할 과제가 쌓여있다. 강화의 출판·인쇄역사에 대한 연구가 더욱 활발해 질 필요가 있다.

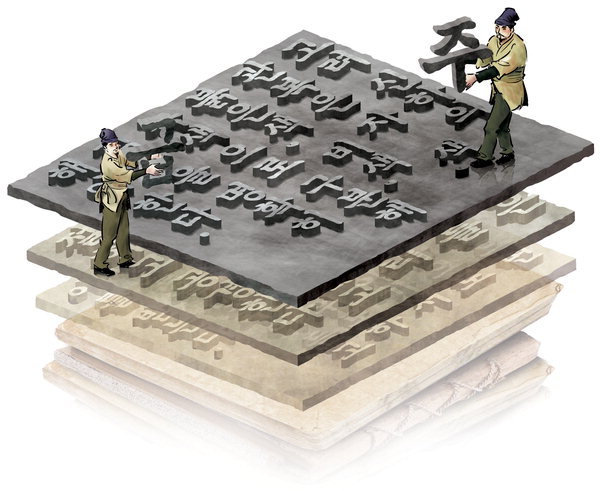

#기록문화의 정수, 고려대장경

이토록 어마어마한 분량의 불경을 조판한 이유는 불력(佛力)으로 오랑캐를 물러나게 하자는 것이었다.

고려 문신 이규보(李奎報)의 문집 ‘동국이상국집’(東國李相國集)은 1237년 대장경을 판각할 때 왕과 신하들이 부처에게 올린 글을 전한다.

‘현종(재위 1009∼1031)은 여러 신하들과 함께 더할 수 없는 큰 서원(소원을 빔)을 발하여 대장경 판본을 판각해 이룬 뒤에 거란 군사가 스스로 물러갔습니다. …(중략) 어찌 그때에만 거란 군사가 스스로 물러가고 지금의 달단(몽골군)은 그렇지 않겠습니까. 다만 제불다천(諸佛多天·부처와 우주)이 어느 정도를 보살펴 주시느냐에 달려 있을 뿐입니다.’

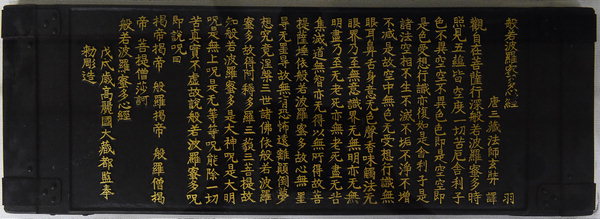

고려가 처음 만든 대장경은 1011년(현종 2년)부터 1087년(선종 4년)까지 조판한 ‘초조(初雕)대장경’이다. 당시 거란족 침입을 물리치기 위한 바람으로 만들었다. 초조대장경판은 1231년 몽골군의 침입으로 소실되고 말았다. 그래서 다시 조판한 것이 현재까지 전해지고 있는 고려대장경이며, ‘재조(再雕)대장경’으로도 부른다.

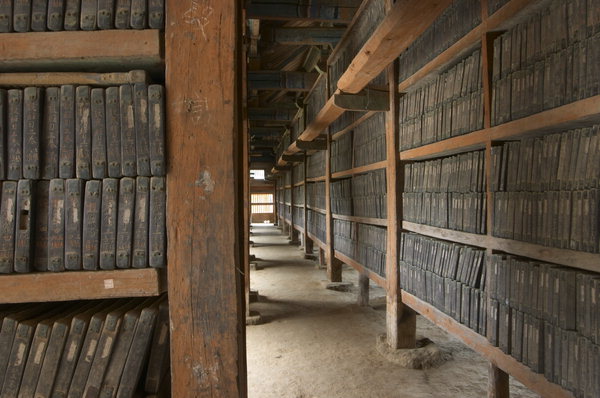

‘태조실록’에는 1398년(태조 7년) 강화 선원사(禪源寺)에 있던 대장경 목판을 용산강(龍山江·서울 마포와 노량진 일대)으로 운반해 임금이 행차했다는 기록이 있다. 조선 초 강화에 왜구가 자주 창궐하자 대장경의 안전한 보관을 위해 서울로 옮겼다가 해인사로 운반했다는 것이다.

선원사는 1245년 무신정권의 주도로 창건한 사찰로 대장도감(大藏都監)이 설치돼 대장경 일부를 조판하고, 봉안한 장소라는 게 일반적인 학계의 견해다. 대장경은 강화와 대장도감 분사(分司)가 있던 경남 남해 등 두 곳에서 조판했다는 설과 막대한 나무와 인력이 투입되는 점을 고려해 전국 곳곳에서 만들었다는 주장도 있다.

강화 선원사 터는 현재 사적 제259호로 지정된 ‘강화군 선원면 지산리 산 133’이거나 ‘선원면 선행리 충렬사 부근’이라는 주장이 제기되고 있지만, 이를 뒷받침할 만한 고고학적 증거는 발견되지 않은 상황이다.

선원사의 위치에 대해 연구한 채상식 부산대학교 사학과 교수는 “여러 사료를 검토해 보면 선원사에는 수백 명의 승려가 항상 거처하고 500여 칸에 달하는 수많은 건물이 넓은 산기슭에 퍼져 있었다”며 “현재 선원사지(사적)보다는 훨씬 넓은 지역이 필요하기 때문에 지금의 사적 위치는 사찰이 아니라 다른 건물들이 들어서 있었을 것”이라고 말했다.

#세계에서 가장 앞선 금속활자

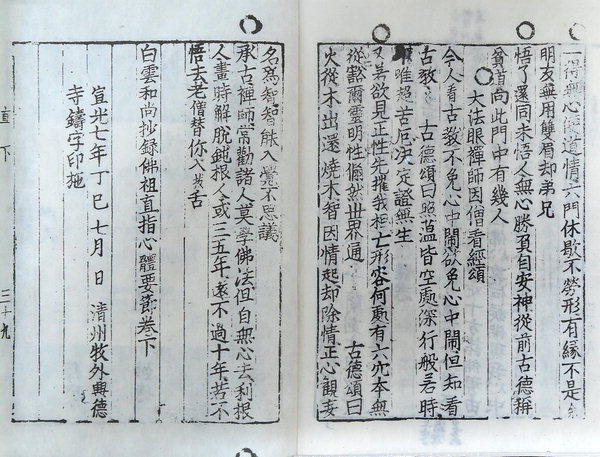

현존하는 가장 오래된 금속활자로 인쇄한 책은 1377년 청주 흥덕사에서 간행한 ‘직지심체요절’(直指心體要節·백운화상초록불조직지심체요절)이다.

1455년 독일의 구텐베르크가 서양 최초로 찍어낸 금속활자본(성경)보다 무려 78년이 앞섰다. 우리나라가 세계에서 처음으로 금속활자를 발명했다는 확실한 ‘물증’으로 19세기 말 주한 프랑스 대리공사가 유출해 현재 프랑스 국립도서관이 보관하고 있다.

그러나 고려는 서양처럼 ‘대량 생산을 통한 서민에게 책 보급’이라는 고려의 금속활자 인쇄술의 장점을 살리지 못했다는 한계가 있다.

현존하지는 않지만, 금속활자로 인쇄된 책과 관련해 세계에서 가장 오래된 기록은 ‘동국이상국집’에서 전하는 ‘상정예문’(詳定禮文)이다. 강화에서 금속활자로 새겨 1234~1241년 사이에 편찬한 것으로 추정되는 이 책은 ‘직지심체요절’보다도 약 140년 앞섰지만, 현재 전해지지 않는다.

‘상정예문’은 고려 인종(재위 1122~1146) 때 17명의 학자가 왕명을 받아 고려 이전부터 내려온 우리 예문과 중국의 예문, 고려의 법령과 도덕규범 등을 모으고 고증한 국가 통치를 위한 예법서(총 50권)다. 이 책은 몽골군의 침략으로 인한 강화 천도때 예관이 미처 챙겨오지 못하면서 사라질 뻔했다.

다행히 당시 무신정권 최고 권력자인 최우(崔瑀·훗날 최이로 개명)가 소장하고 있는 것을 금속활자로 번각(책을 덧대고 다시 새기는 것)해 강화에서 총 28부를 인쇄했다고 전해진다.

강화에서 인쇄한 기록이 있는 또 다른 금속활자본은 ‘남명천화상송증도가’(南明泉和尙頌證道歌·이하 증도가)로 당나라 승려 현각(玄覺)이 지은 선종(禪宗)의 지침서다.

이 책 또한 1239년 최우가 기존 금속활자본을 바탕으로 목판본(중조본)을 다시 새겨 펴냈다. 이 때 찍은 목판본 ‘증도가’는 삼성출판박물관이 소장하고 있으며, 마지막 부분에 금속활자본을 번각해 다시 인쇄했다는 내용이 나온다.

우리나라 금속활자의 발명 시기는 ‘11세기 말기설’ ‘12세기 초기설’ ‘12세기 중기설’ 등이 있으나 정확한 고증이 없어 현재까지 밝혀지지 않았다.

고려의 강화 천도 시기에 금속활자에 대한 기록이 처음 등장해 한때 ‘상정예문’을 금속활자의 기원으로 삼기도 했으나, 학계에서는 강화 천도 이전부터 금속활자가 존재했다고 보고 있다.

천혜봉 성균관대 문헌정보학과 명예교수는 “강화 천도 이후 전란을 수습하는 일 이외의 다른 일에 전념할 겨를이 없었을 텐데, 기술상 창의성을 필요로 하는 금속활자 인쇄는 어렵지 않게 할 수 있었다”며 “적어도 13세기 초기 이전부터 개경에서 이미 금속활자를 경험했기 때문”이라고 했다.

/글 = 박경호기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·10] 의인의 고장 강화](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/949351_510515_2743.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·11] 강화도와 고인돌](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/951212_512361_2524.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·12]강화와 예술 (상)고전문학](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201503/953207_514327_5617.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·13]강화와 예술 (하)강화의 예술인들](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201504/955274_516384_5050.jpg)