프랑스 침략 보물약탈·美 함대 포격 등 아픈 과거도

선조의 얼 이어받은 해병대 北 마주하고 철통근무중

섬 자체가 하나의 ‘요새’가 된 것이다. 작은 성 형태를 띤 돈대라는 해안관방시설 또한 강화도에서만 볼 수 있는 독특한 유적이다. 게다가 현재까지도 돈대는 우리 영토의 최전방을 지키는 국방시설로 활용되고 있다. 강화도와 같은 해안방어체계는 우리나라는 물론 세계에서도 유례가 드물다는 게 전문가들의 시각이다.

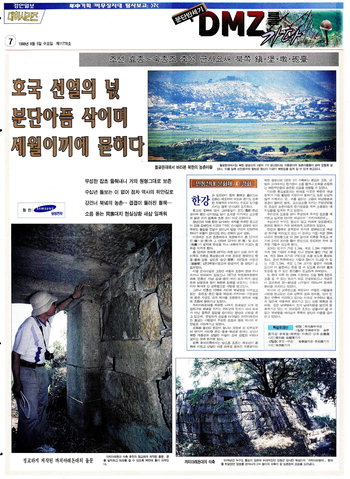

지난달 24일 오후 2시 강화도 북서쪽인 양사면 북성리 작성돈대를 찾아 그 가치를 직접 확인했다. 작성돈대는 1729년 현재 위치에 축성됐다.

돈대의 역할과 설치된 장소의 중요성은 예나 지금이나 크게 다르지 않았다. 현재 작성돈대 바로 앞에는 해병대 초소가 휴전선을 지키고 있다. 작성돈대는 민간인 통제구역인 접경지역 내에 있어 군의 허가가 있어야 접근할 수 있다. 이날 맑은 날씨 덕분에 돈대 오른편으로 예성강 입구와 북한 연백군이 훤히 보였다.

돈대 왼편은 한강과 서해가 만나는 지점이다. 초소를 지키던 해병대 장병은 “조선시대 해병대 초소 역할을 한 까치아래(작성) 돈대”라며 “우리 초소 이름도 까치아래 초소”라고 설명했다. 조상이 200년 전 군 복무를 한 바로 그 장소에서 여전히 나라를 지키는 해병대원은 대화를 마친 뒤 다시금 경계 자세를 꼿꼿하게 유지했다.

#강화도 함락의 충격

하지만 병자호란 때 천혜의 요새라 여겨진 강화도가 청군에게 함락되고 말았다. 청나라 군사 3만명을 태운 선단이 최신식 무기인 홍이포(紅夷砲)를 쏘며 김포 문수산에서 건너와 건너편의 갑곶진을 무너뜨렸다. 강화도의 형세만 믿고 방비를 허술하게 한 조정 신료와 군사들의 문제 등이 원인이었다.

병자호란 때 강화도로 피난해 강화 함락을 눈앞에서 지켜본 봉림대군(효종)이 왕위에 오르자, 강화도 해안방어체계를 정비하자는 논의가 나왔다. 이에 효종은 교동의 수군 지휘에 있던 일부 진을 강화유수에게 맡기고, 안산에 있던 초지진과 인천에 있던 제물진 등을 강화도로 옮겼다. 또 4개 진을 신설해 강화도의 군사력을 높였다.

숙종 때에 이르러 강화를 둘러싸는 12개 진·보 체계가 완성됐다. 숙종 때 강화도를 지키는 군사체계가 완비되자 해안방어시설을 구축해야 한다는 논의가 1677년부터 다시 나왔다. 섬을 완벽하게 방어하기 위해서는 해안을 따라 성을 쌓는 게 가장 좋지만, 흉년 등으로 인해 조선 조정은 엄두를 내지 못했다.

이때 영의정 허적은 중국 요하(遼河)지방 관방시설에서 착안한 작은 성, 즉 돈대를 해안가 요충지에 쌓자고 제안했다. 그러나 중국 돈대는 광활한 대륙을 감시하기 위해 구릉 위에 쌓았던 것이고, 강화 돈대는 상륙하는 적을 대상으로 해안에 쌓았다는 큰 차이가 있다.

기존 계획에 있던 불은평 돈대는 축조 과정에서 전략적 중요성이 떨어진다는 이유로 제외됐다. 돈대는 1729년 영조 때까지 모두 53개가 완성됐다.

#강화도의 요새화

48개 돈대를 한꺼번에 짓는 공사 현장은 당시로선 어마어마한 규모였던 것으로 보인다. 강화 돈대 공사의 설계도 격인 ‘강도돈대설축절목’에 따르면 원래 축성은 강원·전라·충청·함경도 등에서 동원된 승군(僧軍) 8천여 명이 40일 동안 하도록 돼 있었다.

하지만 공사기간이 2배 가까이 늘어나면서 어영군 4천262명이 추가로 투입됐고, 석수·목수·대장장이 등 ‘기술직’들을 합치면 1만4천명 정도가 동원됐을 것으로 추정된다.

1694(숙종 20년)~1696년 사이 이형상이 쓴 ‘강도지’에는 승병 8천900명, 어영군 4천262명 등이 공사에 참여했다고 나왔다. 공사 인력이 먹은 쌀은 총 1만여 섬으로, 당시로 따지면 군졸 1천200명의 1년치 급여였다고 한다.

조선 관방체계 연구자인 배성수 인천시립박물관 전시교육부장은 “돈대 축성에 쓰인 돌은 마니산에서 캤는데, 배가 하루에 두 번밖에 뜨지 않는 바람에 돌을 운반하는 시간이 오래 걸려 공사기간도 길어진 것으로 보인다”고 말했다.숙종 때 설치한 돈대 48개 가운데 27개는 강화도 북동쪽 염하와 조강 연안에 있다.

돈대의 완성으로 강화도 방어를 총괄하는 강화유수부(진무영), 12개 진·보, 48개 돈대를 연결하는 해안방어체계가 구축됐다. 돈대는 병사 2명이 15일씩 교대 근무를 하다가 적이 나타나면 인근 진·보로 연락해 군사를 모아 방어하는 방식으로 운영됐다.

각 진·보에는 80~100여 명의 군사가 있어 유사시에는 돈대에 100명 이상의 군사를 동원할 수 있었다. 김포 문수산성 등을 포함해 강화도를 지키기 위해 배치된 군사는 총 9천여 명 정도다.

돈대 안에는 병사들이 머무는 막사와 무기고가 있었는데, 지금도 민통선 내에 있는 구등곶돈대에 해병대 막사가 있어 해병대원들이 머물며 해안선을 지키고 있다.

#요새화 이후 강화

강화도 해안방어체계가 갖춰진 지 200여 년 뒤인 1866년(고종 3년) 10월 14일 로즈 제독이 이끄는 프랑스군이 갑곶진을 통해 강화도로 상륙했다. 프랑스군이 강화도에 상륙할 때 별다른 제지를 받지 않았을 것이라는 게 전문가들의 생각이다. 당시 해안방비가 허술했다는 것이다.

프랑스군은 15일 강화성을 점령해 방화와 노략질을 일삼다가 양헌수 장군이 지휘한 정족산성 전투에서 패배해 한 달여 만에 철수한다. 1866년 8월 미국 상선 제너럴 셔먼호가 대동강에서 불에 타 침몰했다.

이 사건이 일어난 직후 일부 조정 신료들은 해안방비를 철저히 하고, 성벽을 보수하자는 목소리를 내기도 했다. 그러나 5년 후인 1871년 4월 미국 함대가 광성보·덕진진에 포격을 가하고 열흘 뒤 강화도에 상륙해 전투를 벌인 신미양요로 강화도는 잿더미가 됐다.

강화도는 여몽전쟁, 임진왜란, 정묘호란과 병자호란, 서구열강의 침탈, 한국전쟁 등 한반도에서 일어난 전쟁을 숱하게 겪었다. 섬이 해안방어요새가 된 이유이며, 남북 간 대치 상황 속에 강화도에서의 전쟁은 ‘현재 진행형’이기도 하다.

심승구 한국체육대학교 교양학부 교수는 “강화도 해양관방유적은 한반도 안에서 세계 열강을 만난 군사유산이라는 점에서 상징적 가치가 크다”며 “해협을 끼고 양안(兩岸)에 구축된 돈대 등 다양한 방어시설은 자연지형을 최대한 이용해 만든 독특한 해양경관을 간직하고 있어 세계적으로도 보기 드문 사례”라고 말했다.

/글 = 박경호기자 ·사진 = 조재현기자

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·14] 고려대장경과 금속활자](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201504/957547_518851_0938.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·15] 강화도와 종교](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201504/959462_520816_3941.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·16] 강화도 외규장각·정족산 사고](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201504/961124_522477_2548.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·17] 강화도와 양명학](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201504/963151_524788_2015.jpg)