식민지 노리는 일본에 ‘1년만에’ 폐교

졸업생 배출 못했지만 역사적 의의 커

학당터, 조계종 등 3차례 조사끝 결론

건설당시 돈 없어 민가건물 수준 건축

현재 외로운 표지석·휑한 공터만 남아

세계 열강의 틈바구니 속에서 살아남기 위해 강한 해군력이 필요하다는 것을 깨달은 당시 조선 조정은 강화도에 총제영학당을 세웠다. 이양선(異樣船)의 출현은 조선 조정이 해군의 중요성을 알게 되는 중요한 계기가 됐다.

하지만 학교는 1년도 운영되지 못했다. 조선을 식민지화하려는 일본은 조선의 해군 장교가 양성되는 것을 지켜볼 리 없었다. 무능했던 조선 조정은 총제영학당을 지켜내지 못했고, 사관생도 입교 뒤 1년 만에 총제영학당이 폐교됐다.

단 한 명의 졸업생도 배출하지 못하면서 총제영학당은 한국 해군의 역사로 제대로 인정받지 못하고 있다. 그렇지만 총제영학당은 조선 말 국가를 외부로부터 지키고자 했던 조선의 자주국방의 의지가 집약된 공간이라는 점에서 의미가 크다.

#1년 만에 끝난 해양 강국 조선의 꿈

임금 고종과 대신들은 세계 열강으로부터 조선을 지키려면 강한 해군력이 있어야 한다는 것을 알았다. 특히 병인·신미양요와 운요호 사건으로 접하게 된 서양 포함은 포함 도입과 근대 해군 육성의 중요성을 일깨워줬다. 당시 조정 대신들은 해군 장교를 양성해야 한다고 입을 모았다.

고종은 1893년에 경기도 연해지방 방위를 담당하는 기연해방영(畿沿海防營)을 해군편제로 전환하는 작업을 시작했고, 청주에 있던 총제영(總制營)을 남양부(경기도 수원시·화성시 일대의 옛 이름)로 이설한 후 이를 해군총제영이라 부르고 민응식을 도총제사로 임명했다.

조선은 이와 함께 근대 해군 장교를 양성하기 위해 해군사관학교인 총제영학당을 설립한다.

총제영학당 본부로 쓰인 건물을 신축하기 위한 자금은 조선해관 관세수입으로 마련됐다. 1893년 6월1일 독판교섭통상사무(督辦交涉通商事務) 남연철은 조선해관 총세무사 마근(馬根·Morgan)에게 신축자금 6천원을 요청해 우선 4천원을 받아 교사 신축에 착수했다.

당시 성공회 신부 등이 남긴 기록을 보면 1893년 8월 총제영학당이 설치됐고, 1893년 9월 각 지방의 추천을 받아 선발된 30명의 사관생도가 입교했다. 사관생도들은 준비단계로 먼저 영어교사 허치슨(Hutchison)으로부터 영어를 배웠다.

콜웰(William Henry Callwell) 대위와 커티스(John W. Curtis) 하사관이 1894년 4월15일 총제영학당에 온 뒤부터 본격적인 군사교육이 시작됐다.

당시 사관생도들이 매우 우수했다는 것이 이들을 가르친 교관들의 이야기다. 콜웰 대위는 ‘조선의 한 요새(A Korean Fortress)’라는 제목의 글에서 “그들은 매우 영리하고, 교련도 매우 빠르게 익히고 있다”고 했다.

하지만 군사교육이 시작된 지 3개월 만인 1894년 7월24일 총제영학당은 문을 닫게 된다. 구한국관보에는 이날 국왕이 총제영을 혁파하고 해군절차와 제도를 심영(沈營·강화도 진무영)으로 이속하라고 했다고 기록돼 있다.

사관생도가 입교한 지 1년도 안 돼 조선의 근대 해군 양성의 꿈이 꺾인 것이다. 총제영학당이 폐교된 것은 조선을 식민지화하려는 일본의 의도에 따른 것이라는 분석이 지배적이다. 1894년 3월 2일에 작성된 ‘일본해군 정탐보고서’를 보면, 일본은 총제영학당 건물 구조 등 세세한 부분까지 파악했던 것을 알 수 있다.

주한일본공사 이노우에 가오루가 고종에 요구한 ‘내정개혁 강령 20개조(1893년 5월4일자)’에도 “육군제도도 아직 확립되어 있지 못한 지금 해군양성을 먼저 착수해서는 안 된다. 이것은 자중에 육군의 기초가 공고해지고 세입에 여유가 생긴 다음에 서서히 계획하는 것이 좋다”라는 내용이 들어가 있다.

영국해군 장교가 조선에 와서 군사교육을 하는 것이 일본의 대조선 공략에 미칠 영향이 크다는 판단도 했던 것으로 보인다. 청일전쟁에서 승기를 잡은 일본은 총제영학당을 통해 조선과 영국이 유대관계를 쌓는 것을 방관할 수 없었다고 총제영학당과 관련한 연구를 집대성한 고 김재승 전 한국해양대 겸임교수는 분석했다.

단 한 명의 졸업생도 배출하지 못한 해군사관학교지만 이 학교가 갖는 의미는 크다. 자주적 근대 해군을 육성하려고 했던 당시 조선 조정의 의지가 총제영학당에 여실히 드러난다는 점에서다. 대한민국 해군에서도 조선 말 자주국방의 의지를 보여줬다는 점에서 총제영학당의 의미를 높게 평가하고 있다.

해군본부 임성채 군사편찬과장은 “총제영학당은 해군사관학교의 전신이라고도 볼 수 있고, 자주국방의 의지를 표출했다는 차원에서 큰 의미가 있다”며 “ 강화군이나 문화재청에 여러 차례 복원사업을 요청했지만 이뤄지지 않아 아쉬움이 있다”고 했다.

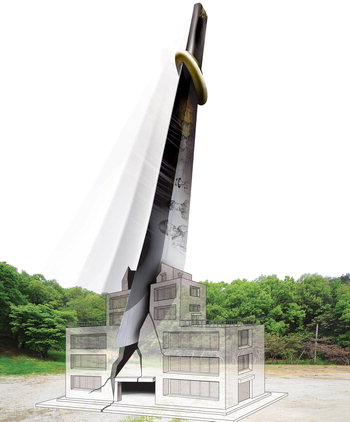

#터만 남은 총제영학당

지난 7일 총제영학당 터를 찾았다. 강화대교 아래 갑곶리 1061 일대가 학당의 위치로 알려졌다. 천주교 인천교구가 조성한 천주교 순교성지를 따라들어가면 총제영학당 터를 볼 수 있다. 하지만 지금은 이곳에 휑한 공터만 남아있을 뿐이다.

인천시기념물 제49호인 ‘총제영학당지’에서는 표지판과 표지석이 세워져 이곳에 과거 총제영학당이 있었다는 사실을 짐작할 수 있게 한다.

총제영학당터 바로 옆에 위치한 밭을 경작하고 있던 조모(79)씨는 “주민들 가운데도 이곳에 해군사관학교가 있었다는 것을 기억하는 사람이 없다”며 “문서가 나왔다며 발굴이 시작되고 나서야 학교가 있었다는 것을 알았다”고 했다.

이곳을 대상으로는 모두 3차례에 걸쳐 조사가 이뤄졌다. 2003년 선문대박물관에서 지표조사를 진행했고, 조계종 문화유산발굴조사단이 지난 2005년에 시굴조사를, 2006년에는 발굴조사를 진행했다. 외교문서, 성공회교 소식지 등 여러 문헌을 토대로 전문가들은 이 일대에 학당이 있었다는 결론을 내릴 수 있다.

성공회 조선교구장 코르페(John Corfe) 신부가 1893년 12월 작성해 런던에서 발간하고 있는 성공회 소식지 ‘모닝캄(The Morning Calm)지’ 1894년 3월호에 기고한 글을 보면 강화 총제영학당은 성공회교 워너(Leonard Ottley Warner) 신부의 집에서 돌을 던지면 떨어질 만큼 가까운 거리에 있다고 했다.

1893년 7월 민가를 빌려 선교사업을 시작했던 워너 신부의 집은 갑곶진 성터 바로 아래에 있었다. 이를 토대로 총제영학당은 갑곶진 진해루 안에 있었던 것을 알 수 있다.

1894년 3월 일본 해군 장교 2명이 총제영학당을 정탐하고 쓴 ‘일본해군 정탐보고서’에도 “강화도 진해루에 있는 영국인 교사의 집을 학교의 교사로 활용하고, 같은 구내에 있는 장옥 1동과 이로부터 서쪽으로 3정(327m) 떨어져 있는 만호 민가 2동을 기숙사로 쓰고 있다”는 내용이 있다.

보고서를 보면 ▲갑호생도 기숙사 2동, 식당 1동, 창고 2동이 자리잡은 구역 ▲교사실 1동, 을호생도 기숙사 1동이 있는 구역 ▲신축할 교당 1동과 식당 1동이 있는 세 구역으로 조성돼 있고, 별도로 ▲총제영 본관 건물이 있었다고 돼 있다.

‘모닝캄지’와 당시 사진 등을 토대로 보면 사관생도 수는 학생들의 수준에 따라 갑부(12명) 을부(18명)로 나눠 30명으로 시작했고, 이후 증가한 것으로 추정된다.

총제영 설립에 따라 수병요원도 모집해 지원자 1천명 가운데 300명을 선발해 갑곶진 일대 민간에 분산 수용했지만, 본격적인 군사훈련은 이뤄지지 못했다고 당시 ‘일본 해군정탐보고서’에 기록돼 있다.

총제영학당 시굴·발굴조사 과정에 참여했던 불교문화재연구소 유적연구실 김진덕 팀장은 “일본 해군정탐보고서를 보면 총제영학당의 도면까지 나와 있는데, 이 도면을 토대로 보면 발굴 조사에서 나온 흔적과 일치해 현 총제영학당지가 실제 총제영학당이 있었던 지역인 것으로 확인할 수 있었다”며 “당시 여러 기록을 보면 조선이 해군사관학교에 대한 상당한 의지가 있었다고 본다. 하지만 비용을 마련할 수 있는 사정이 안돼 건물 수준은 좋지 않았다. 당시 민가와 큰 차이가 없었다”고 했다.

/글 = 홍현기기자 hhk@kyeongin.com·사진 = 조재현기자 jhc@kyeongin.com