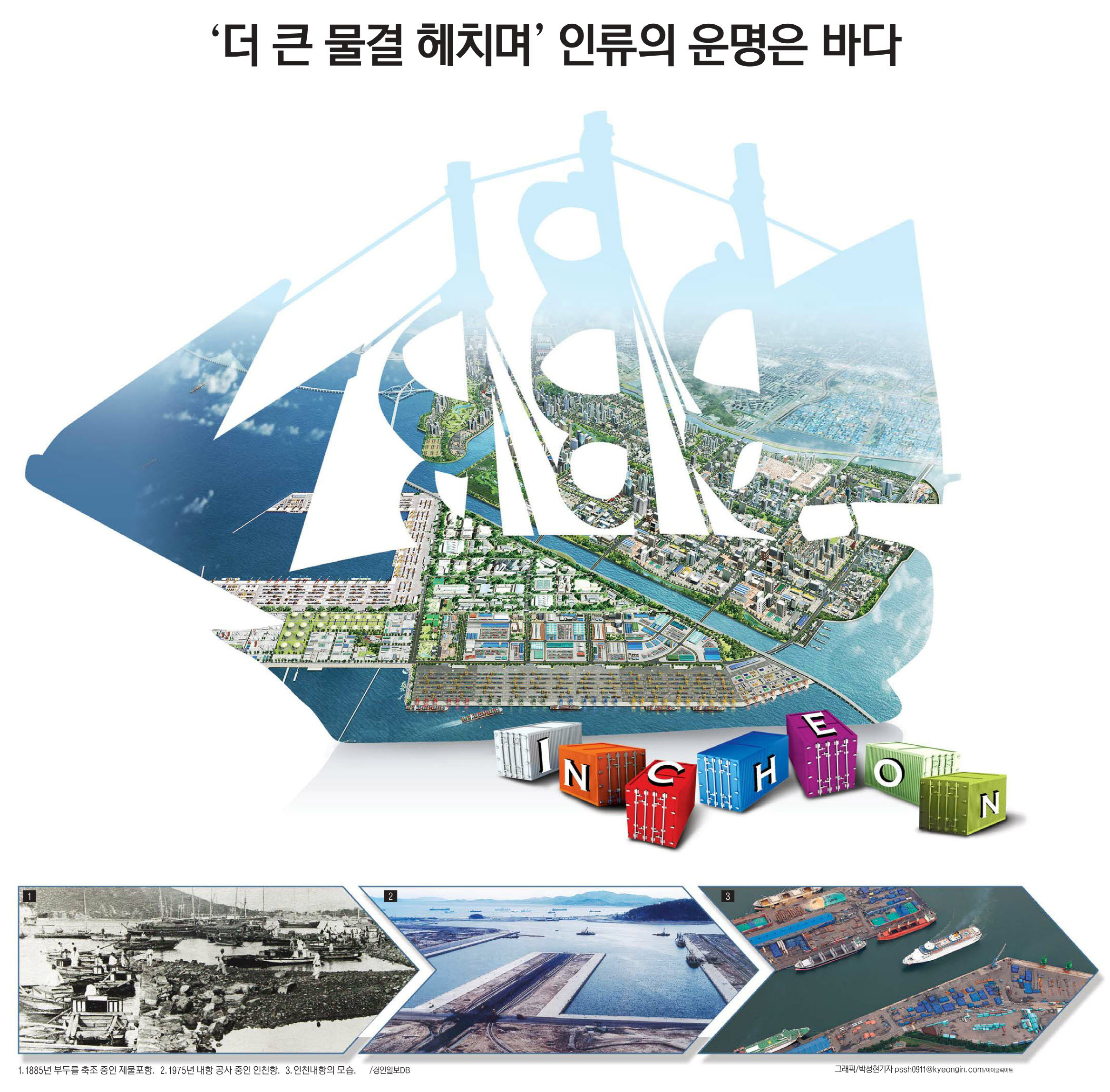

내·외항 개발 거치며 물류허브 성장

새 항만 필요성따라 신항 개발 나서

6월 1일 개장… 지역 경제 디딤돌로

인류의 운명은 ‘바다’에 달려있다는 이야기가 있다.

바다는 경제적인 가치의 원천이자 소통과 접속을 이룰 수 있는 매개체가 된다는 것이다.

오는 6월 1일 개장하는 인천신항은 환황해권의 거점 항만으로서 지역 경제의 견인차 역할을 할 것으로 기대된다.

인천항만공사가 최근 인하대학교 산학협력단을 통해 산출한 ‘인천항이 지역경제에 미치는 생산유발효과’는 인천지역내총생산의 33.8%에 달하는 것으로 나타났다.

인천항은 1883년 강화도 조약에 의해 부산항과 원산항에 이어 3번째로 개항했다.

개항 후 빠른 속도로 성장한 인천항은 근현대 대한민국 경제발전의 원동력으로 작용했다.

1950년 발발한 한국전쟁으로 인해 항만 기능을 거의 상실한 인천항은 1973년부터 5년에 걸쳐 추진된 제1단계 인천항 개발사업을 통해 해안을 대대적으로 매립하고 갑문 방파제와 항만도로 포장 등 시설을 보완했다.

이 시기 인천내항 제4부두에 (주)한진과 대한통운(주)의 민간자본이 국내 최초의 컨테이너 전용 부두도 개발한다. 기능의 측면에서 현대적 항만으로써 인천항의 역사는 이때부터 시작됐다고 볼 수 있다.

1981~1985년 제2단계 인천항 개발사업을 통해 석탄부두의 조성과 함께 컨베이어 시설, 기중기 등 하역설비도 보강됐다. 양곡전용부두·사일로시설·제8부두 등도 이 시기에 건설됐다.

인천내항은 조수간만이라는 지리적 결점을 보완하기 위해 갑문 형태로 운영됐다.

갑문 형태로 운영되는 탓에 날씨의 영향을 덜 받았고, 수심도 일정해 수도권 인근의 산업단지에서 필요한 원자재를 수입하는 항만의 역할을 할 수 있었다.

그러나 대중국 교역량이 매년 큰 폭으로 증가하면서 인천항은 경쟁력을 확보하기 위한 새로운 항만 시설을 확충해야만 했다.

결국 인천항 갑문 바깥에 외항 개발이 추진됐다. 인천항의 외항 시대는 인천남항의 개발로 시작된다.

세계 최대 컨테이너 터미널 운영사인 싱가포르항만공사(PSA)는 2004년 인천남항에 인천컨테이너터미널(ICT)를 개장하고, 인천의 향토 기업 (주)선광은 2005년 선광인천컨테이너터미널(SICT)의 문을 열었다. 이어 주식회사 E1은 2009년 E1컨테이너터미널을 개장하면서 인천항의 외항 부두들은 컨테이너 물동량 증가세를 이끌었다.

이를 통해 2013년 12월 인천항은 한 해 컨테이너 처리 물동량 200만TEU를 넘기게 된다.

이는 인천항이 수도권 컨테이너항의 역할에서 환황해권의 물류허브로 도약하게 됐다는 의미를 지닌다.

인천북항은 인천항의 만성적인 체선·체화, 공해문제, 교통체증의 해소 등을 위해 개발 논의가 시작됐다. 2003년 3월 철재부두와 7월 다목적부두의 착공을 시작으로 인천북항의 개발은 본격화됐고, 2012년 동부인천항만부두의 개장을 끝으로 9개 부두 17개 선석의 북항개발이 완료됐다.

인천항이 외항 시대를 열었지만 얼마 지나지 않아 수도권 인근에서 발생하는 항만물동량이 증가하고 있어, 기존 항만의 체선과 체화는 풀리지 않았다.

또한, 중국 경제의 성장과 동남아시아 지역의 신흥개도국들이 부상하면서 인천내항과 남항, 북항 등에서 물동량 처리의 한계를 경험하게 된다. 크루즈 기항도 늘었고, 중국인 관광객 역시 증가했다.

인천신항과 새 국제여객부두는 새로운 항만 인프라의 개발 필요성에 따라 건설된다.

/신상윤기자 ssy@kyeongin.com