‘자식에 손주까지’ 대가족 50년째 찾기도

“보고싶은 사람인데, 자주못와 미안하지”

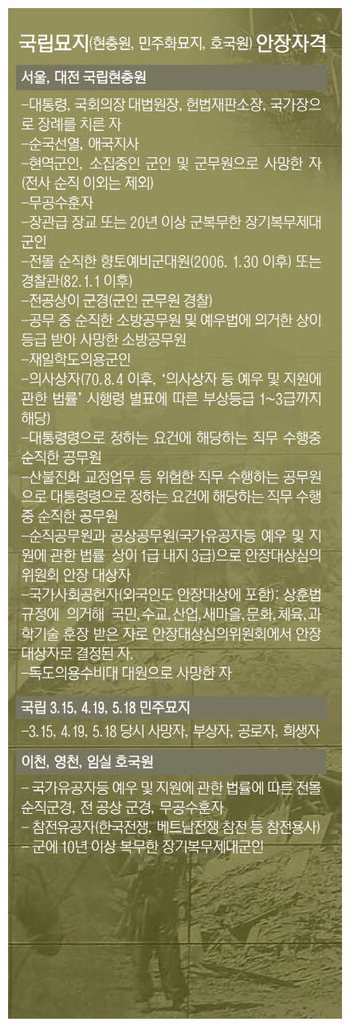

국립묘지에는 오늘도 나라와 국민을 위해 산화한 영령이, 또 그들을 그리는 이들이 찾아온다.

현충일을 일주일여 앞둔 지난달 31일 서울 동작동의 국립서울현충원. 매일 오후 2시에 열리는 봉안식이 거행되고 있었다. 소방상이유공자 1명과 군경유공자 1명, 한국전쟁 참전용사 4명의 봉안식이었다. 유골이 봉안식장에 도착하자 경례와 함께 분향, 조총 발사와 묵념으로 조용히 식은 진행됐다.

검은 상복을 입은 유족들이 고요하게 이들의 마지막 가는 길을 배웅했다. 유골이 안치되는 충혼당의 한 관계자는 “하루 평균 3~4명의 봉안식이 거행된다. 나라를 위해 희생한 분들의 마지막 길이기 때문에 항상 감사하고 경건한 마음으로 최선을 다해 모시고 있다”고 나지막히 말했다.

얼굴 한번 본 적 없는 삼촌이지만, 자손이 없는 것을 안타까워 한 아버지가 꼭 삼촌을 기억해달라고 부탁해 매년 현충일마다 찾고 있다.

이씨는 “20살 때 죽은 삼촌을 늘 그리워하던 할머니 모습이 떠오른다”며 “우리 세대의 형제들은 그래도 삼촌을 기억하고 때마다 묘지에 찾아왔지만, 이제 내가 가고 나면 가족들에게 삼촌이 잊혀질까 두렵다”고 토로했다. 전라남도 순천에서 30년째 베트남전쟁에서 사망한 형을 그리워하며 현충원을 찾는 동생도 있다.

자식들과 손주들까지, 대를 이어 현충원을 찾는 가족도 눈에 띄었다. 한귀자(67·여), 귀석(65) 남매는 한국전쟁 때 돌아가신 아버지의 위패를 보기 위해 50년 동안 가족들과 함께 오고 있다. 남매의 아버지는 시신조차 찾지 못해 현충탑 안에 위패만 봉안돼 있다.

이 날도 열댓명이 넘는 대가족이 아버지의 넋을 추모하기 위해 모였다. 귀석씨는 “돌아가신 아버지가 우리 가족을 돌봐주셨기 때문에 우리가 이렇게 살아갈 수 있는 것”이라며 “어린 손주들이 나중에 나이를 먹어서도 아버지와 같은 호국선열들과 우리 역사를 잊지 않고 계속 존경했으면 좋겠다”고 이야기했다.

홍씨가 어느 날 휠체어에 의지해 묘소를 찾은 이 여사에게 “매주 이렇게 찾아오시느라 고생하신다”고 말을 건넸다. 이 여사의 대답은 이랬다. “보고싶은 사람인데, 자주 못와 미안하지….”

/공지영·유은총기자 jyg@kyeongin.com