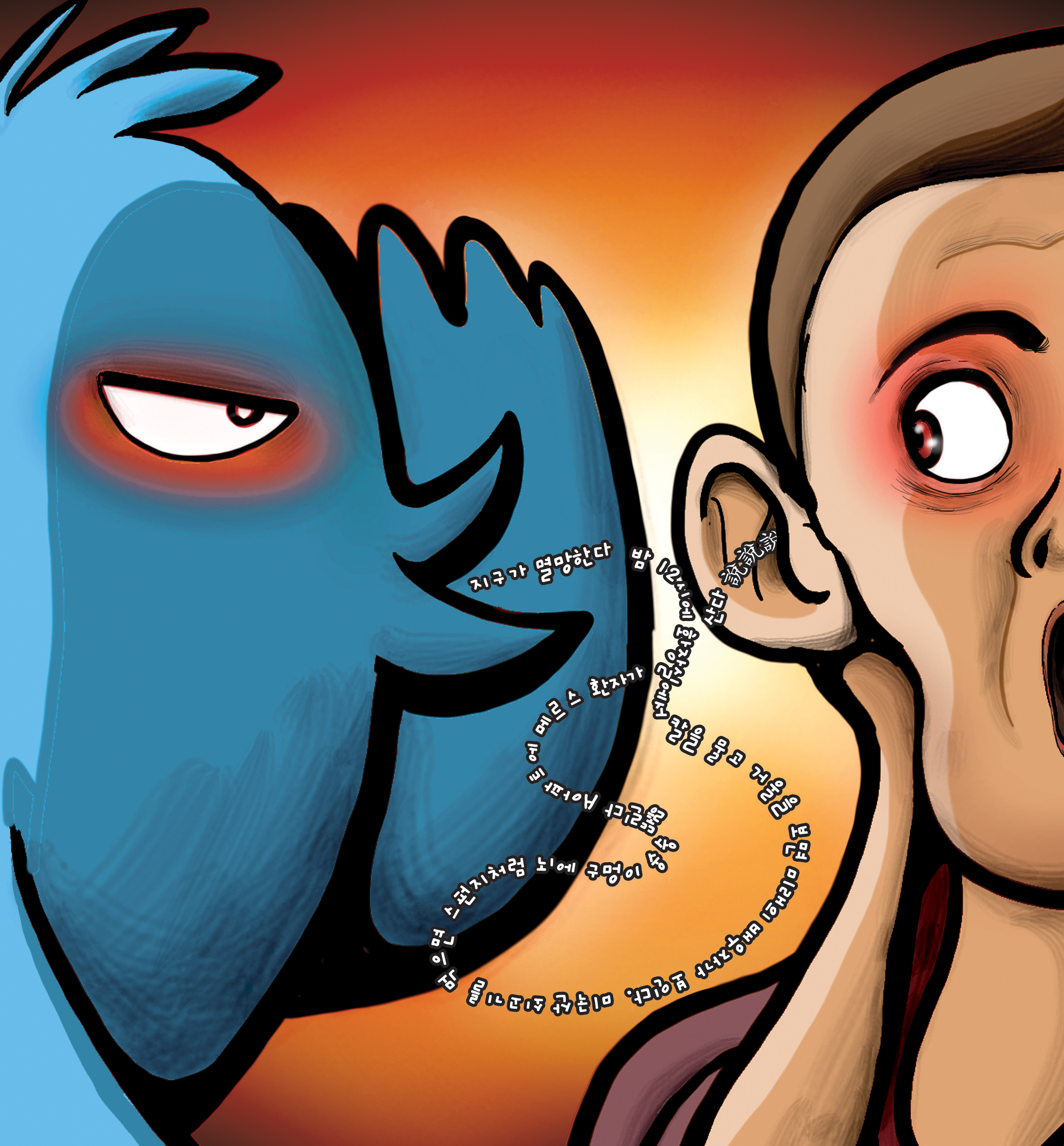

정부·언론에 커지는 국민들의 불신

인터넷·SNS 통해 유언비어 힘얻어

괴담(怪談)은 말 그대로 괴상한 이야기를 뜻한다. 이런 괴상한 이야기들은 어느 시대 어느 사회를 막론하고 존재해 왔고 대부분은 사실이 아니거나 허무맹랑한 이야기로 사회의 전면에 등장하지 못했다.

그러나 한국 사회에서는 이런 괴담이 나라 전체를 떠들썩하게 하는 사회의 이슈로 등장하고 때론 괴담 중 일부가 사실로 밝혀져 온 국민을 공포와 불안에 빠뜨린다.

2008년 광우병 파동, 2010년 천안함 사건과 연평도 포격, 2014년 세월호 침몰, 2015년 메르스 사태까지 최근 몇 년간 한국 사회를 뒤흔든 굵직한 사건이 터졌을 때마다 괴담은 어김 없이 한국 사회를 혼란과 공포에 빠뜨렸다.

성균관대 이효성(신문방송학 교수)는 ‘유언비어와 정치’란 논문에서 국가가 시민들로부터 신뢰를 얻지 못하고 보도와 통신, 즉 언론이 제 구실을 못하는 사회에서 이런 괴담과 유언비어가 의미를 지닌다고 말한다.

정부가 국민에게 신뢰 있는 정보를 주지 못하고 언론이 이런 정부의 발표를 거름장치 없이 보도할 때 국민은 스스로 정보를 얻고 문제의 답을 찾아 나선다. 정부와 언론 같은 공식적인 채널에서 답을 찾지 못하는 상황일수록 괴담이 양산된다는 것이다.

그러나 2m 이내는커녕 감염자 병실 밖 사람들까지 메르스에 걸리는 ‘에어로졸 전파’가 시작됐고 3차 감염을 넘어 4차 감염자까지 나오는 상황이 발생했다. 메르스 확진자가 다녀간 병원이름조차 공개되지 않아, 국민들 스스로가 인터넷에 ‘메르스 지도’를 만들어 정보를 공유해야만 했다.

세월호 침몰때도 마찬가지였다. 정부는 세월호 사고 직후 “탑승객 368명을 전원 구조했다”고 발표했지만 탑승객은 총 476명이었고 구조된 인원은 172명뿐이었다. 탑승객과 구조자 수가 확정되기까지 약 20일 가량이 소요되면서 국민이 정부의 발표를 믿지 않기 시작했다.

메르스 사태와 세월호 침몰 당시 정부가 여러 차례 잘못된 정보를 배포했고 언론이 이를 그대로 국민들에게 전달하면서 불신은 극에 달했다. 이런 불신은 인터넷과 SNS를 통해 괴담이란 형태로 양산되기 시작했다.

인천대 이동후(신문방송학 교수)는 “경직된 사회일수록 괴담은 힘을 얻기 마련”이라며 “국가가 국민들에게 신뢰를 주는, 지극히 상식적인 사회에서는 괴담이 이토록 힘을 얻지 못한다”고 말했다. 정부가 공권력까지 동원해 그토록 찾아 헤매는 괴담의 진원지는 어디인가.

/김명호기자 boq79@kyeongin.com · 일러스트/박성현기자 pssh0911@kyeongin.com