왕실·귀족층만 사용 특권가져

겨울 주민 징발해 빙고에 저장

장거리이동·유숙등 고통 심해

18C 고기·생선 유통 수요급증

민간 사빙고·빙어선 사업 인기

일제 장빙업 독점으로 맥 끊겨

얼음은 여름철 무더위를 날려주는 소중한 존재다. 오늘날처럼 냉장고가 없었던 시절에는 얼음이 여름철 음식의 부패를 막는 중요한 역할을 했다. 왕실에서는 제사를 지낼 때 음식이 상하는 것을 막기 위해 얼음쟁반을 사용하기도 했다.

지금은 냉동실과 물만 있으면 여름철에도 쉽게 얼음을 만들 수 있지만, 불과 100여년 전까지만 해도 겨울에 캐서 보관한 얼음을 여름철에 썼다. 그러다 보니 얼음이 귀해 왕실 또는 고위직 관료만 얼음을 쓸 수 있는 특권을 가졌다.

# 왕실과 권세가에게만 허락된 얼음

한국에서 얼음을 보관한 ‘장빙(藏氷)’에 대한 기록은 삼국시대 초기부터 찾아볼 수 있다. 이때부터 국가가 주도해 겨울철에 얼음을 저장해 여름철에 쓰도록 했다. 삼국유사에는 28년(신라 유리왕 5)에 장빙고를 만들었다는 기록이 있다.

삼국사기에서는 505년(지증왕 6) 11월에 처음으로 소사(所司)에 명해 얼음을 저장하도록 했다는 기록을 볼 수 있다. 삼국시대에는 얼음을 저장하고 이를 관리하는 ‘빙고전(氷庫典)’이라는 기구가 있었다. 고려시대에도 겨울에 얼음을 저장해 입하절에 왕실 관청 귀족에게 나눠줬다고 한다.

이 때 민간인의 장빙은 금지했지만 최의가 1243년(고종 30)에 백성들을 동원해 빙고에 얼음을 저장한 것으로 보고 권세가일 경우 장빙할 수 있었던 것으로 보인다.

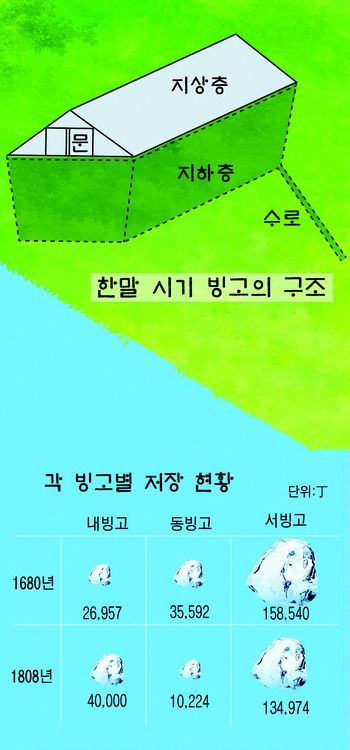

조선시대에는 수도 한양(서울)에 동빙고·서빙고를 건설했다. 동빙고는 국가 제사용 얼음을, 서빙고에는 왕실과 고위 관료들이 쓸 얼음을 저장했다. 세종대에는 여름철 어육(魚肉)이 썩지 않도록 대비하기 위해 궁궐에 내빙고를 만들기도 한 것으로 전해진다.

서빙고 터는 지금도 남아 있다. 경의·중앙선을 타고 서빙고역 1번 출구로 나오면 터를 확인할 수 있다. 지금은 덩그러니 놓인 표석을 제외하고는 어떤 규모와 형태였는지를 짐작조차 할 수 없다.

이곳에는 ‘조선시대 8채의 움막집 형태로 지어졌던 얼음창고 터, 이 얼음은 궁중과 백관들이 사용하였다’라는 문구가 적힌 표석만이 이곳이 서빙고가 위치했던 장소라는 것을 알 수 있는 유일한 증거다. 동빙고는 현재 서울 성동구 옥수동 8에 있다가 연산군 때 사냥터로 인해 용산구 동빙고동으로 이전했다.

여름철 얼음을 사용한다는 것은 그 사람의 사회적 지위와 연결되기도 했다. 장사나 제사 때 얼음을 쓸 수 있는 경대부 이상의 높은 집을 일컫는 ‘벌빙지가(伐氷之家)’라는 말이 있기도 했다. 중국에서도 예전부터 얼음 사용이 사회적 지위를 구분하는 기준으로 쓰였던 것으로 보인다.

‘대학(大學)’에서 맹헌자(孟獻子)는 “얼음을 떠내는 집은 소와 양(羊)을 기르지 아니한다”고 했다. 얼음을 쓰는 집은 사회적 지위가 높은 만큼 사사롭게 소와 양을 길러 돈을 벌 생각을 하지 말라는 뜻이었던 것으로 풀이된다.

얼음을 쓰는 것은 음양의 조화를 추구하는 것으로 신성화되기도 했다. 조선왕조실록을 보면 “얼음을 저장하고 얼음을 떠내는 것은 음양(陰陽)의 고르지 못한 것을 섭리(燮理)를 조화(調和)하는 일”이라며 얼음 저장의 필요성을 강조하는 말이 여러 차례 나온다. 한강의 얼음이 얼지 않으면 불길한 징조로 여기기도 했다.

이 때문인지 얼음을 캐기 전에 얼음이 잘 얼도록 기원하는 기한제(祈寒祭)를 지내고 입춘에 빙고의 문을 열면서 북방의 신에게 사한제(司寒祭)를 지냈다.

동빙고 터 옆에는 빙고에서 얼음을 저장할 때와 꺼낼 때 수우신(水雨神)인 현명씨(玄冥氏)에게 제사를 지냈던 터인 ‘사한단 터’가 위치해 있다. 빙고에서 얼음이 잘 보관되기를 기원하는 사한제와 겨울에 얼음이 얼 수 있을 정도로 날씨가 추워지기를 기원하는 기한제 등이 사한단 터에서 진행됐으며, 이 제사들은 1908년 폐지됐다.

# 얼음의 역사=고통의 역사

얼음을 캐서 저장하는 것은 주민들의 노동력을 징발해 이뤄졌다. 이들이 직접 얼음창고를 짓고, 치수에 맞게 얼음을 캐서 창고에 저장했다. 이 과정이 고통스럽고 각종 폐단이 많다는 상소를 조선왕조실록에서 볼 수 있다.

세종 20년 사간원의 상소문을 보면 충청도·강원도 등 백성에게도 장빙역을 줘 백성들이 양식을 싸 가지고 올라 얼음이 굳게 어는 때를 기다리느라 여러 날 유숙하기도 한 것으로 나와 있다.

또한 성종 1년 신숙주의 상소문을 보면 동빙고에 질이 좋은 얼음을 저장하기 위해 20리나 떨어진 곳에서 얼음을 캐와 사람들이 매우 괴로워한다는 내용이 있다.

성조 4년 경기도에 흉년이 들자 호조에서는 “빙고(氷庫)는 경기(京畿)의 연화 인민(煙火人民)을 부려서 수리(修理)하게 하고, 그 얼음을 저장하는 데 소용되는 잡초(雜草)도 경기의 백성들로 하여금 준비해서 바치게 하니, 폐막이 작지 아니합니다”라고 했다.

겨울이 따뜻하면 얼음을 캐는 일이 추울 때보다 훨씬 힘들었던 것으로 보인다. 얼음이 어는 한강 상류까지 올라가야 하다 보니 얼음을 옮기는 데 몇배의 노력이 들어갔던 것이다.

얼음이 귀하다 보니 이를 도적질해 백성들의 고통을 크게 하는 일도 많았다.

세종 22년에는 지평(持平) 송취(宋翠)가 “얼음을 저장할 때에 백성을 수고롭게 하고 재물을 상하는 것이 적지 않은데, 문소전(文昭殿) 환자(宦者) 홍득경(洪得敬)이 진상한다고 사칭하고 날마다 얼음을 도적질하였으니 핵실하기를 청합니다”라고 말하며 홍득경, 최경인 등의 탄핵을 요청하기도 했다.

얼음 저장은 시간이 가면서 민간 주도의 사업으로 변모했다. 고동환 한국과학기술원(KAIST) 인문사회과학부 교수가 쓴 ‘조선시대 서울도시사’를 보면 성종조부터 한강 연안에 사빙고가 건설되기 시작했다. 성종의 친형인 월산대군이 양화진에 사빙고를, 진산군 강희맹이 합정 지역에 사빙고를 설치했다.

18세기에 들어 민간의 얼음 수요가 급증하면서 사빙고는 30여곳으로 크게 증가했다고 한다. 조선 후기 돼지고기, 소고기, 생선 등을 판매하는 현방, 저육전, 생선전과 어선의 얼음 수요가 크게 늘었다.

18세기에는 빙어선이 출연했다. 한강에 얼음을 싣고 서해로 나가 포획된 어물을 옮겨 싣고 다시 한강에 들어와 판매한 것이다. 이 때부터 선어 형태로 어물이 유통되기 시작했다.

조선 후기 얼음 저장은 막대한 수익을 낳는 사업으로까지 발전했다. 1908년 한국수산지를 보면 모두 15만관 얼음을 저장하는 데 1천400원~1천500원의 비용이 들었고, 이중 녹아 없어지지 않은 3분의 1인 5만관만 상품화해도 4천원을 벌 수 있었다. 1년 사이 2천500원~2천600원을 벌 수 있는 수익성이 높은 사업이었던 것이다.

고 교수는 “조정에서 운영하던 관영 빙고뿐만 아니라 민간이 운영하던 사빙고도 한강 인근에 30여 곳 위치했었다”며 “동빙고와 서빙고 외에 민간에서 필요로 하는 얼음의 수요는 한강 인근에 위치한 사빙고가 담당했었다. 현재의 마포동, 망원동 등에 큰 규모의 사빙고가 있었으며, 이를 통해 민간 업자들이 큰 이익을 거뒀었다. 그러나 곧 이 사업은 일제가 장빙업을 접수해 그 자리를 넘겨줘야 했다”고 말했다.

/홍현기·신상윤기자 hhk@kyeongin.com