5년전 평론가협회 최우수상 ‘뿌듯’

뚜렷한 장르로 정착 마지막 바람

“맥간공예는 엄연한 예술입니다.”

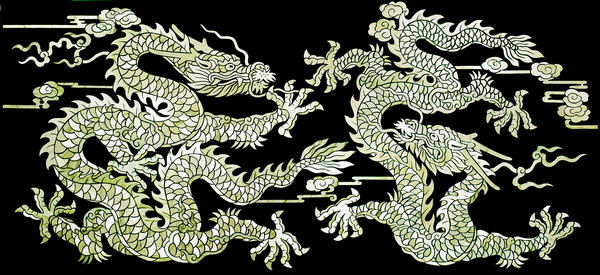

보리를 재료로 작품을 만드는 ‘맥간(麥稈)공예’의 창시자 이상수(57) 맥간공예연구원장을 만나기 위해 수원 권선동에 위치한 그의 공방을 찾았다. ‘맥간공예’라는 생소한 분야에 대한 설명을 부탁하자, 그의 입에서 가장 먼저 나온 말은 “‘맥간공예를 예술의 한 분야로 이해해달라”는 부탁이었다.

그는 “맥간공예는 상품이 아닌 ‘작품’을 만드는 작업이며, 따라서 기술이 아닌 ‘예술’로 봐야 한다”고 힘주어 말했다.

경남 밀양에서 태어난 그가 수원에 자리를 잡은 건 초등학생 때였다. 8살 때 부모님이 돌아가신 탓에 그는 형제들과 뿔뿔이 흩어져 친척집을 전전할 수밖에 없었고, 고향을 떠나 머나먼 수원까지 오게 됐다. 하지만 그는 학교 대신 일터로 내몰리게 됐고, 어린 나이에 감당하기 힘든 시간을 보냈다.

어려서부터 꿈꾸던 미술을 시작하기 위해 그는 무작정 서울로 상경, 배달 등의 일을 하며 만화견습생도 경험해 봤다. 그러나 그에겐 좌절만 잇따를 뿐, 꿈은 점점 더 멀어져 갔다.

그는 “부모의 지원을 받지 못하다 보니 공부는 언감생심 꿈도 꿀 수 없었고, 닥치는 대로 일만 했다”며 “또래처럼 한창 배울 시기에 일만 하고 있는 내 자신에게선 희망을 찾을 수 없었던 시기였다”고 털어놨다.

절망에 빠져 있던 그에게 한 줄기 희망의 빛이 된 것은 다름 아닌 ‘보리’였다. 17살 때 세상과 담을 쌓은 채 경북 청도의 한 절에 들어간 그는 그곳에서 우연히 보리의 특징을 발견했다.

그는 “보릿대를 유심히 관찰해보니 미세한 ‘결’을 발견할 수 있었다”며 “결을 활용한 예술품을 만들어 보는 것은 어떨까 하는 생각이 맥간공예의 출발점이 됐다”고 했다.

그는 결이 교차하는 과정에서 발생 되는 입체감을 맥간공예의 핵심 원리로 꼽는다.

그는 “결이 엇갈린 상태에서 조명을 받으면 음영이 발생하는데, 여기에 주목해 40여 년 간 수많은 작품을 만들 수 있었다”며 “미술 활동을 위한 좋은 재료는 구할 수조차 없었던 형편에서 보리는 하늘이 내린 선물이었고, 어려운 환경이 오히려 새로운 발견을 이끈 기회가 됐던 것 같다”고 회상했다.

경기도으뜸이상, 아세아미술초대전 대상 등 수많은 상을 휩쓸었으며 지난 2010년에는 한국예술평론가협의회 선정 최우수 예술가에 뽑히기도 했다.

이상수는 자신의 이름 석 자보다 ‘맥간공예 창시자’로 훨씬 더 유명하다. 하지만 그는 다른 어떤 수식어보다 ‘예술가’라는 호칭을 좋아한다. ‘예술’에 남다른 애착(?)을 갖는 데는 이유가 있다.

첫 전시회를 성공적으로 마친 그는 자신의 예술적 가치를 인정받고자 국내 여러 대회에 작품을 출품했지만, 불행히도 작품은 공예로 인정받지 못했다. 그러나 마음의 상처를 입은 것도 잠시, 동경아시아예술제에서 작품의 예술성으로 승부해 당당히 ‘동상’을 수상했고 이를 계기로 그는 마음을 다잡고 이를 악물게 됐다.

그는 “예술계에 아무런 기반이 없는 내가 창시했다는 이유로, 맥간공예가 예술로 인정받지 못한 부분이 너무 안타까웠고, 이럴수록 더 열심히 하는 수밖에 없다고 생각했다”며 “5년 전 한국예술평론가협의회에서 최우수 예술가로 선정한 것을 계기로 이제 맥간공예는 엄연한 예술의 한 분야로 인정받게 됐다”고 말했다.

그는 당시를 자신의 인생에서 가장 뿌듯한 순간으로 기억했다.

이상수의 마지막 바람은 맥간공예의 역사를 정립해 하나의 뚜렷한 예술 장르로 정착시키는 것이다. 더 이상 혼자가 아닌 것도 힘이다. 이제 수많은 후배들이 줄지어 서 있다.

이날 공방에도 여러 제자들이 보릿대를 자르고 붙이며, 그가 걸었던 길을 따르고 있었다. “그동안 외롭고 고독하게 앞만 보며 달려왔지만, 이제는 후배들과 함께 천천히 걸을 수 있게 돼 너무나 다행”이라며 맥간 예술가 이상수는 활짝 웃었다.

/황성규기자 homerun@kyeongin.com