뱃길 전파후 뒤섞인 ‘토박이 말’ 섬마다 독특

교통·통신 발달로 외지인 몰려 점차 사라져

작은 고동→‘갱구’ 표현 등 이젠 흔적만 남아

인천 옹진군의 여러 섬도 마찬가지다. 역사적인 흐름, 행정구역의 변화에 따라 옹진 섬의 언어도 그만의 독특한 특색을 갖게 됐고 ‘옹진 방언’이라 할 수 있는 언어도 형성되었다.

지금은 어른·아이 할 것 없이 표준말을 주로 사용하는 통에 일상 속에서 옹진 토박이 말을 찾기란 여간 어려운 일이 아니다. 하지만, 옹진 섬 만의 언어는 계속 연구되고 있고, 토박이를 중심으로 전해져 내려오고 있다.

#옹진군 섬 방언

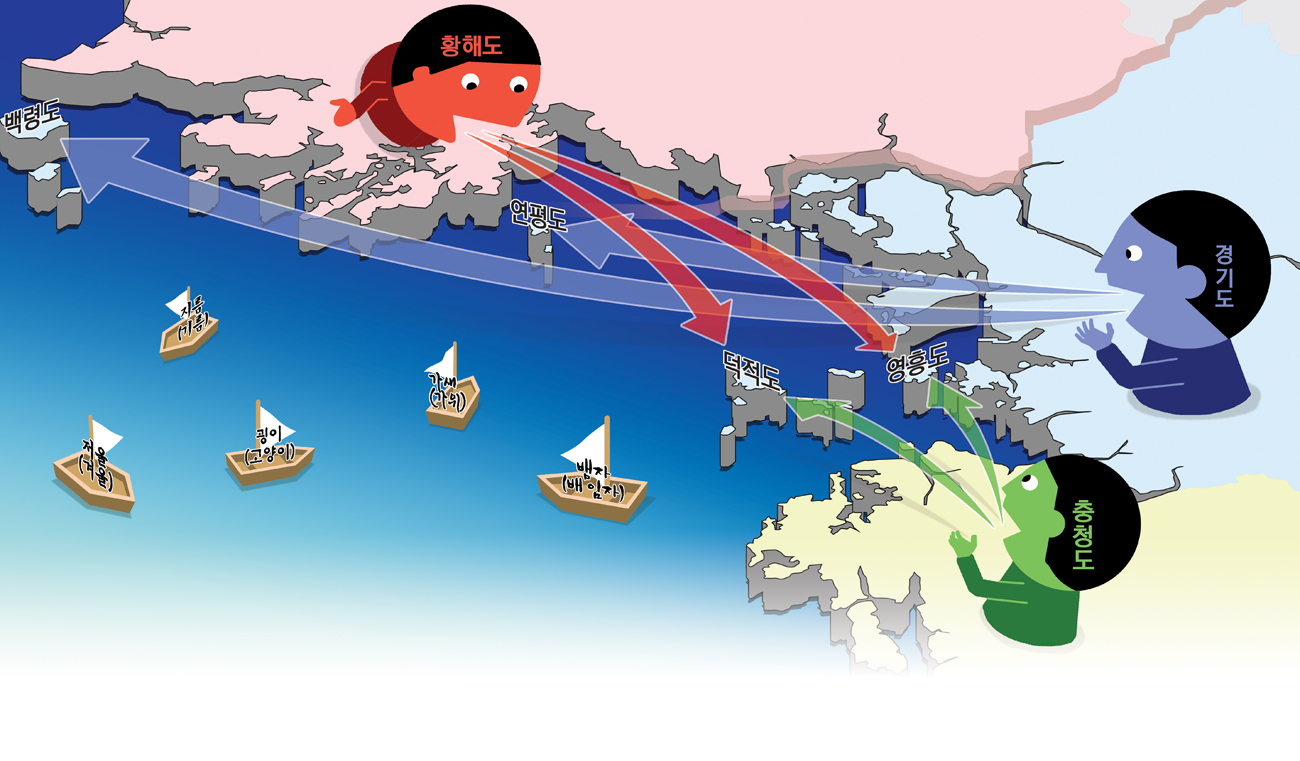

옹진군의 각 섬은 어디 출신이 주로 정착해 살았느냐에 따라서 언어의 특성이 달라진다. 옹진군은 행정구역상 인천광역시에 속하지만 지리적으로 백령·연평·대청 등 서해5도는 황해도와 가깝고, 덕적도는 충청도와 경기 남부지역과 가깝다. 또 과거에는 행정구역이 경기도·황해도 등 제각각이었다.

그래서 옹진군의 언어는 섬 별로 가까운 육지의 언어를 닮아 있기도 하지만 충청도·황해도·경기도의 방언이 혼재돼 있는 독특한 특성을 보이기도 한다.

예를 들어 덕적도는 기본적으로 충청도 방언에 가깝다고 볼 수 있는데, 한국전쟁 당시 황해도 피란민이 정착하면서 황해도 언어의 특성이 나타나기도 한다. 또 오랜 세월을 통해 독자적인 언어가 만들어지기도 한다.

2012년 발간한 옹진군지를 보면 옹진군 방언의 특성을 엿볼 수 있다. 옹진군 방언에서 나타나는 대표적인 특성은 받침 ‘ㅈ·ㅊ·ㅌ’이 각각 ‘~이·~을·~에·~으로’ 등 모음을 만나면 ‘ㅅ’으로 발음된다는 것이다.

이를테면, ‘낯을→나슬’, ‘낯에→나세’, ‘꽃을→꼬슬’, ‘꽃이→꼬시’, ‘팥이→파시’, ‘솥이→소시’, ‘시루밑을→시루미슬’이라고 발음 나는 경우다.

또 ‘아·어·오·우·으’가 ‘애·에·외·위·이’로 바뀌는 역행동화 현상도 나타난다. 굉이(고양이), 잠뱅이(잠방이), 두께비(두꺼비), 지팽이(지팡이), 뫼시다(모시다), 짝째기(짝짝이) 등이다.

충청도 방언에 영향을 받은 형태로는 ‘ㄱ’이 ‘ㅈ’으로 발음되는 현상도 보인다. 저울(겨울), 지름(기름), 지와집(기와집), 짐장(김장), 지둘르다(기다리다) 등이 대표적인 예다.

옹진 방언은 특징적인 몇몇 어휘가 있다. 표준어인 새알심은 옹진에서는 ‘샐시미’로 불린다. 이는 인근 김포 방언에서 쓰이는 ‘옹세미’와 차이가 있다는 점이 흥미롭다. ‘노을’은 경기 지역에서는 ‘놀·노을’로 쓰이지만, 옹진에서는 ‘북새’가 쓰인다.

덕적도 지방에서는 “아침 북새는 비가 오거나 바람이 불고, 저녁 북새는 바다가 잔잔하고 비가 안온다”는 말을 하기도 한다. ‘가위’는 ‘가새’라는 말이 있는데, 경기 남부에서 발견되는 방언이다.

바다와 관련된 단어도 특색있게 나타난다. 덕적도에서는 선주를 뱀자(배 임자), 사궁(사공): 선장, 된바람은 동풍, 늦바람은 서풍, 마파람은 남풍, 하늬바람은 북풍이라고 부른다.

이처럼 옹진군의 방언은 충청, 경기 남부의 특징이 나타난다. 하지만, 교통과 통신의 발달로 인천 섬 지역에서도 방언을 쓰는 사람들을 찾아보기 어렵다.

특히 서해5도의 경우 군부대 자녀들이 대거 유입되면서 육지의 말도 함께 유입됐다. 영흥도도 다리가 놓이고 영흥화력 건설로 외지인이 몰리면서 방언은 점차 사라져 가고 있는 추세다.

옹진군 학교에서 국어를 가르치는 교사들은 수업을 하면서 학생들이 하는 말에서 ‘방언’을 찾아보기 힘들다고 말한다. 하지만 단어 곳곳에 섬 말의 흔적은 남아 있다고 한다.

연평 중·고등학교 정제은 국어교사는 “연평도에 온 지 2년이 됐는데 학생들이나 학부모들 모두 표준어를 사용하는 등 확연하게 ‘연평방언’이라고 느낀 적은 없다”며 “다만, 여전히 작은 고동을 ‘갱구’라고 하는 등 바다 생물을 독특하게 표현하고 있다”고 했다.

#고립·도약·융화의 섬 언어

옹진 섬 언어는 ‘고립’ ‘도약’ ‘융화’라는 세 가지 특성을 보인다. 이는 육지와 단절된 섬이기 때문에 나타나는 특성이다.

바다 한 가운데 있는 섬은 기본적으로 육지와 단절돼 있다. 지금이야 교통수단과 통신의 발달로 육지와의 왕래가 잦지만, 옛날에는 섬 사람이 육지의 것을 접하기는 쉽지 않았다. 그래서 섬 언어는 ‘고립’의 특성이 있다. 섬 언어는 일단 언어적 특성이 형성되면 다른 언어의 영향을 거의 받지 않고 독자적인 변화의 길을 걷는다.

그래서 섬의 언어는 누가 먼저 정착해서 살았느냐가 매우 중요하다. 강화도 교동이 강화 본토가 아닌 황해도 연백 지역의 언어 형태를 갖고 있는 것도 비슷한 맥락이다.

옹진 섬 방언은 ‘도약’의 특성도 나타난다. 일반적으로 육지의 경우 방언전파는 동심원을 그리듯 한 지역을 중심으로 고르게 퍼져나간다. 하지만, 바다의 경우는 다르다.

바다는 물길따라 고기떼를 찾아서 움직이는 길이 정해져 있기 때문에, 전파경로가 물리적인 거리와는 관계 없이 전파 양상이 나타난다. 육지로 치면 ‘기찻길’을 따라 언어가 전파되는 것과 비슷하다고 하겠다.

예를 들어 영흥도에서는 허수아비를 ‘쩡애’라고 부르는데, 이는 영흥도 근방 어디에서도 볼 수 없는 단어고, 오히려 북한의 언어로 알려져 있다. 이 말은 북부지역에서 뱃길을 통해 전파됐다는 설이 유력하다.

섬 언어의 고립과 도약은 결국엔 ‘융합’이라는 특성으로 귀결된다. 쉽게 말하면 각자 특성을 가진 섬 방언(고립)이 뱃길 등의 전파경로(도약)를 거쳐 한데 뒤섞인다는 것이다.

과거 조기파시로 유명했던 연평도의 경우 전국에서 장사꾼과 어부들이 몰리면서 그들만의 언어가 형성되기도 했다. 전라도·경상도·충청도 등 각자의 말을 쓰지만, 각 지역의 공통점을 바탕으로 새로운 말이 만들어지기도 했다.

덕적도의 경우 기본적으로 충청도의 언어 특성을 보이지만, 엉뚱하게도 전형적인 황해도의 말이 관찰되기도 한다. 이는 한국전쟁 전후로 황해도 사람들이 대거 남쪽으로 내려와 덕적도에 자리를 잡았기 때문이다.

언어학자 한성우 인하대 교수는 “학문적으로 아직 정립되지는 않았으나 섬 지역의 언어는 고립·도약·융합이라는 세 가지 특징이 있다고 보면 된다”며 “누가 정착을 했느냐, 어떤 경로로 전파되고 있느냐, 어떤 형태로 결합됐느냐가 가장 중요한 핵심이다”고 말했다.

/글 = 김민재기자 kmj@kyeongin.com

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·30] 옹진군에 견고히 자리잡은 서양 종교](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201507/987875_549375_3605.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·31] 옹진군의 풍어제](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/989756_551071_2112.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·32] 옹진군의 설화(說話)](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/991706_552929_4314.jpg)

![[강화·옹진 인천20년 보석을 다듬자·33] 옹진군 섬과 에너지](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201508/993590_554744_3340.jpg)