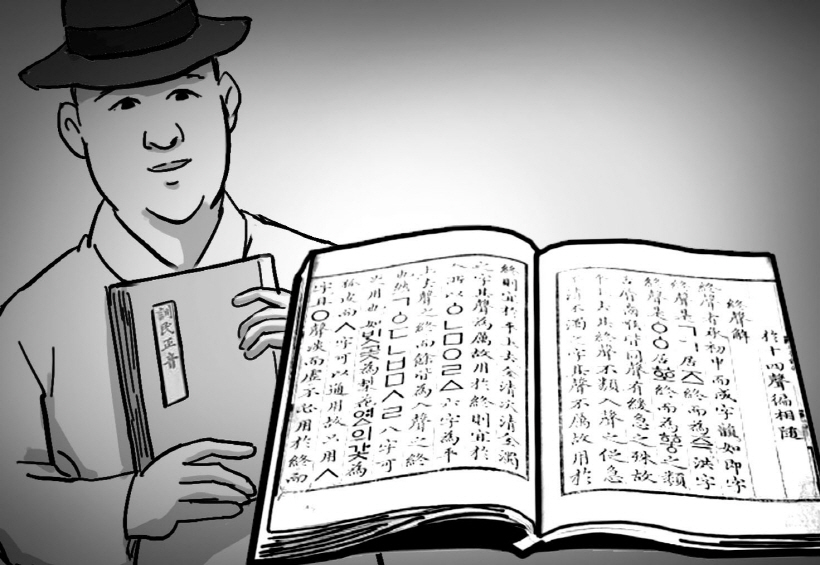

‘밤이 새도록 읽고 또 읽었다. 만들어진 지 500년 만에 발굴된 보물중 보물이었고, 수집을 시작한 지 13년 만에 성취한 대발굴이었기에 눈물을 흘리다가는 웃었고, 웃다가는 다시 눈물을 흘렸다. 그리고 새벽 동이 틀 무렵 오동나무 상자에 넣어 집에서 가장 깊숙한 곳에 갈무리했다.’ 풍문으로만 전해져 왔던 가로 16.8㎝ 세로 23.3㎝ ‘훈민정음(訓民正音) 해례본(解例本)’을 우여곡절 끝에 손에 쥐던 날 문화재 수집가 간송 전형필의 모습이다. 기와집 한 채에 1천원 하던 시절 선뜻 1만원과 별도로 사례금 1천원을 내놓았지만 돈 아까운 줄 몰랐다.

그날 그 훈민정음 해례본 복간본이 광복 70주년인 올해 한글날을 앞두고 출간됐다. 간송을 흥분시켰던 그 때 그 상태를 그대로 살려냈다. 원본의 종이 질감은 물론이고 얼룩지거나 훼손된 부분까지 거의 똑같이 만들었다. 훈민정음 해례본은 1446년 음력 9월 세종대왕이 훈민정음 창제 사실을 알린 뒤 정인지·신숙주·성삼문 등 집현전 학자들과 함께 창제 목적과 글자의 원리 등을 설명한 한문 해설서다. 494년간 실체를 드러내지 않다가 1940년 극적으로 경북 안동에서 발견된 후 간송이 입수한 것이다. 한글날을 10월 9일로 정한 데에는 ‘훈민정음’ 원본에 있는 ‘정통(正統) 11년 9월 상한’이라는 기록이 근거가 되었다. 9월 상한의 마지막 날인 9월 10일을 1446년을 기준으로 양력으로 환산한 날짜가 10월 9일인 것이다. 만일 훈민정음 해례본이 간송의 손에 들어오지 않았다면 학계는 지금도 한글의 창제원리를 고대글자 모방설, 몽골문자 기원설, 창살 모양설 등 허무맹랑한 주장에서 헤어나지 못했을 것이다.

간송은 훈민정음 해례본을 소유하고도 이를 세상에 알리지 않았다. 그래서 일제강점기 한글 말살과 문화재 약탈의 고난과 한국전쟁까지 거치며 어렵게 살아남을 수 있었다. 전형필은 소장하고 있는 수많은 국보급 문화재 중 ‘훈민정음 해례본’을 최고로 여겼다. 한국전쟁 당시 피란을 갈 때도 품속에 넣고 다녔고, 잘 때는 베갯속에 넣고 지켰다고 한다. 해례본 덕분에 한글의 창제 목적과 원리 사용법 등이 명확하게 밝혀졌다. 한글의 위상과 의미를 전 세계적으로 알릴 수 있었던 것도 해례본의 존재때문이다. 한글날 간송 전형필의 극진한 우리 문화재 사랑이 더욱 빛나는 것도 이 때문이다.

/이영재 논설위원