공자의 제자 가운데 재여(宰予)가 낮잠을 자자 공자가 꾸짖었다. 나무에 조각을 할 때 나무가 썩어있으면 조각을 할 수 없고, 담장을 손질할 때 흙이 썩어있으면 역시 담장을 손질할 수 없다는 비유를 들었다. 낮잠이야 졸리면 잘 수도 있고 일정 시간 정해놓고 낮잠을 잤던 철학자도 있었으니 낮잠 자체가 문제는 아니다. 문제는 그 다음의 언급이다. 예전엔 어떤 사람이 말을 하면 그의 말을 듣고 곧 그렇게 행할 것이라 믿었는데, 지금은 그의 말을 들으면 그의 행위를 관찰하게 되었는데 재여로 인하여 이렇게 바꾸었다는 것이다. 학문에 실제 힘쓰지 않고 말만 하고 게으름을 피우는 재여를 꾸짖은 대목이다.

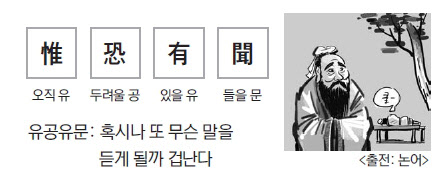

반면에 자로(子路)는 어떤 일을 하겠다고 대답하면 그 말을 묵히지 않았다(無宿諾)고 하였다. 선생으로부터 좋은 말을 듣고 그것을 아직 실천하지 못한 상태에서 다시 또 새로운 좋은 말을 듣게 될까봐 저어했다는 것이다(惟恐有聞). 재여가 게으른 성격인 반면 자로는 급한 성격이었음을 짐작할 수 있다. 그런데 이 둘의 차이는 단지 성격의 문제로 돌릴 것만은 아니고 말과 행위라는 言行의 상관성에 관한 문제이기도 하다. 좋은 말은 하기 쉽지만 좋은 행위는 실천하기 어렵다. 그렇기 때문에 늘 실천은 말을 따라가기 쉽지가 않다. 그렇기 때문에 말을 할 때는 그 말에 따르는 행위를 염두하고 말하며(言顧行), 행위를 할 때는 자기가 한 말과 부합하는 행위인지도 점검해보아야(行顧言) 언행간의 괴리가 크게 생기지 않아 심신이 안정을 유지할 수 있다고 하였다. 깊은 사려 없이 말만 해놓고 지키지 못하는 게으른 자신을 돌아보며 자로의 기상을 생각해본다.

/철산(哲山) 최정준 (동문서숙 대표)