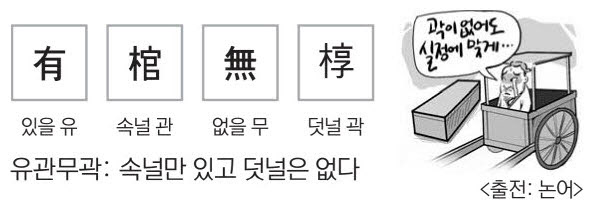

공자가 아낀 제자를 꼽으라면 顔淵을 이야기한다. 계강자가 공자에게 제자들 가운데 누가 배움을 좋아하느냐고 묻자 안회라는 제자가 있었지만 불행하게도 단명하였다고 하였다. 안연이 30대 초반의 나이에 죽을 당시 공자는 “하늘이 나를 망쳤다”고 통곡을 할 정도였다. 안연의 아버지인 顔路는 그의 아들이 죽자 공자에게 공자의 수레를 팔아서 자식의 외관(外棺)인 덧널(椁)을 만들어달라고 청했다. 관(棺)은 죽은 자의 시신을 넣는 속널, 곽(椁)은 관을 담는 덧널인데 관(棺)과 곽(椁)은 주역의 대과괘(大過卦)에서 착안한 장례 도구이다. 그러자 공자는 잘났든 못났든 누구든 각자 자기 자식을 말하기 마련이라며 아들 리(鯉)가 죽었을 때 이야기를 해주면서 거절하였다. 공자의 아들 리(鯉)가 죽었을 때도 관(棺)만 있고 곽(椁)은 없었는데 그것은 당시 大夫의 지위에 있었기 때문이라고 하였다. 공식적으로 大夫에게 주어진 수레를 팔아서 곽을 만들게 되면 걸어 다니게 되는데 그것은 이래저래 大夫의 예에 걸맞지 않다는 것이다. 그래서 아들의 장사에 관(棺)만 쓰고 곽(椁)은 쓰지 못했다는 것이다. 안연이 죽자 문인들도 후하게 장사지내려고 하자 공자는 그러면 안 된다고 하였다. 그런데도 문인들이 후하게 장사를 지내자 공자가 “안회는 나를 아버지처럼 대했는데 나는 그를 아들처럼 대하지 못했구나!”라고 하였다. 자신의 아들은 실정에 맞는 장례를 치렀는데 안연에 대해서는 그렇지 못했다는 것이다. 공자의 예(禮)에 대한 생각을 다시 읽어볼 수 있는 대목이다.

/철산(哲山) 최정준 (동문서숙 대표)