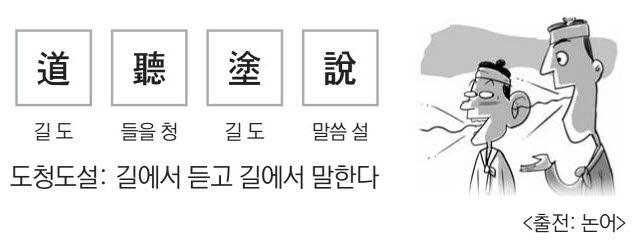

고전을 공부하고 강의하면서 자신을 돌아보다보면 자신에 대해 후회가 들 때가 있다. 특히 그 많은 구절이 나의 삶과 괴리됨을 느낄 때는 더하다. 그러면 이건 자신에게 무언가 문제가 있다는 증거이다. 즉 고전의 글이 나와 합치되지 않았다는 신호이다. 그럴 때 계속 무시하고 떠들어대기만 하면 속병이 드는 수가 있다. 특히 기계문명에 의한 초스피드 정보교환의 시대라는 지금 그럴 가능성이 백배는 커져있다. 논어에서는 배움을 위기지학(爲己之學)과 위인지학(爲人之學)으로 구분해놓았다. 배움의 궁극적 목적은 남에게 인정받는데 있는 것이 아니라 기본적으로 자신의 인생을 온전하게 이루는 데 있다는 뜻이다. 공자 당시에도 "옛날의 배우는 자는 자기를 위한 공부를 했는데 지금의 배우는 자는 타인을 위한 공부를 하는구나!"(子曰, 古之學者爲己, 今之學者爲人)라고 한 것을 보면 세태가 지금과 별반 다르지 않았던 것 같다. 남에게 보여주기 위한 배움은 순자가 말한 이구지학(耳口之學)으로 연결된다. 귀로 들어오자마자 입으로 나가는 것을 말하는데 입과 귀 사이는 4치밖에 안되니, 이러면 어떻게 7척이나 되는 몸을 아름답게 할 수 있겠느냐고 하였다. 좋은 말을 들으면 그것을 마음에 간직하고 익숙하게 할 때 그것이 온몸으로 퍼져 행동으로 실현되는 것이 온당한데, 귀로 들어오자마자 입으로 내보내면 필터링도 할 시간 없이 그대로 빠져나가 버린다. "배우기만 하고 생각하지 않으면 효과가 없다"(學而不思則罔)는 말처럼 되어버리는 것이다. 그래서 공자는 길에서 들은 것을 길에서 말하면 덕(德)을 버리는 것과 같다고 하였다. 길을 가다 얻어지는 것이 있으면 그것을 잘 챙겨서 자기 것으로 익숙하게 만드는 것이 먼저이다.

/철산(哲山) 최정준 (동문서숙 대표)