미국의 선거를 '지상 최대의 정치쇼'라고 말한다. 돈도 돈이지만 승자와 패자를 가려내는 숨 가쁜 한판의 승부, 축제와 같은 '함성의 환희'가 깔려 있기 때문이다. 복합적이고 다원화된 구조로 이루어진 미국은 올림픽처럼 4년마다 열리는 선거를 인종·사회 불평등으로 야기된 온갖 갈등을 흡수하고 녹여내는 '용광로'로 이용한다. 흑인 대통령의 탄생이 거저 생긴 게 아니다.

미국의 선거는 독특한 선거방식 때문에 전개와 구성이 다양하고 기복이 심하다. 이슈가 될 만한 소재가 없으면 어디서 빌려 오더라도 이슈를 만들어 낸다. 짜임새가 복잡하고 기복과 부침이 심하다. 그래서 미국의 정치를 기승전결이 뚜렷한 '종장(終場)의 정치'라고 한다. 미국의 선거는 스포츠와 유사한 점이 많다. 시작과 끝이 분명하다. 게임이 시작되면 물불을 가리지 않고 뛰어들어 몸을 사리지 않고 태클을 걸고 욕설까지 하지만, 시합이 끝났다는 버저가 울리면 우리가 언제 싸웠느냐는 듯 악수를 한다. 패자는 승자에게 꽃다발을 보내고 승자는 패자에게 위로의 메시지를 보낸다. 이러니 선거가 쇼처럼 즐겁지 않을 수 없고 함성의 환희를 느끼지 않을 수 없다.

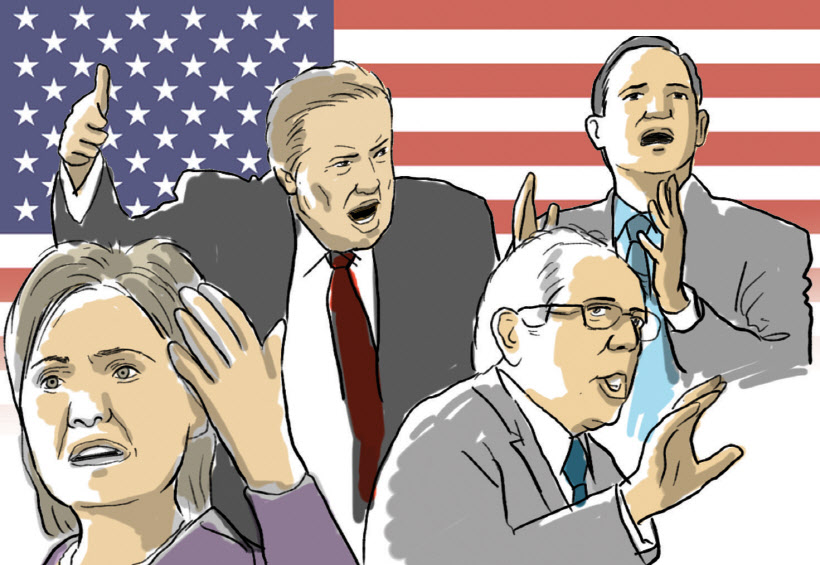

이 '지상 최대의 쇼'의 막이 올랐다. 처음부터 이변의 연속이다. 대선의 첫 관문인 아이오와 코커스(당원대회)에서 민주당의 힐러리 클린턴 전 국무장관이 버니 샌더스 상원의원을 0.4%p 차로 따돌리고 겨우 승리했다. 애초 여론조사에선 힐러리 클린턴 전 장관이 크게 우세한 것으로 나타났으나 막상 뚜껑을 열자 전혀 달랐다. 워싱턴포스트는 '사실상 무승부(virtual tie)', CNN은 '공동 우승(dead heat)'이라고 표현했다. 공화당의 아이오와 경선에서도 이변이 일어났다. 테드 크루즈 상원의원이 도널드 트럼프를 꺾고 1위를 차지했다. 하지만 이제 시작으로 앞으로 수없이 많은 드라마가 만들어질 것이다.

우리의 20대 총선도 두 달 앞으로 다가왔다. 그런데도 선거 쟁점도 하나 없는 '이상한 선거'라는 실망의 소리가 들린다. 여·야는 아직도 공천 문제조차 매듭짓지 못했다. '예비후보'들만 유령처럼 거리를 헤매고 있다. 선거를 축제로 승화시키기엔 우리의 선거문화는 너무나 졸렬(拙劣)하다. 선거가 국민을 위한 것이 아니라 정치인을 위한 것이기 때문이다.

/이영재 논설실장