빈부와 귀천은 예로부터 이야기해오던 것들이다. 사주를 볼 때 대부분의 관심도 빈부와 귀천이다. 그래서 궁통보감(窮通寶鑑)이라는 명리서적에는 아예 이 두 가지를 기준으로 삼아서 사람의 팔자를 논단하기도 하였다. 빈부는 경제적 소유의 개념이고 귀천은 사회적 지위의 개념이다. 사주로 치면 재관(財官)에 해당하는 셈이다. 사람이 살면서 경제적 능력의 잣대인 재물과 이상적 직업인 관직을 원하는 것은 누구든 당연한 일이다. 그래서 재물을 손상시키는 기운을 겁재(劫財)라 하고 관직을 흔드는 기운을 상관(傷官)이라 하여 고약한 이름을 붙여놓았다. 겁재(劫財)는 재물을 겁탈한다는 뜻이고 상관(傷官)은 관직에 상해를 입힌다는 뜻으로 사람들이 그만큼 부와 귀를 원해왔던 것이고 지금도 그렇다.

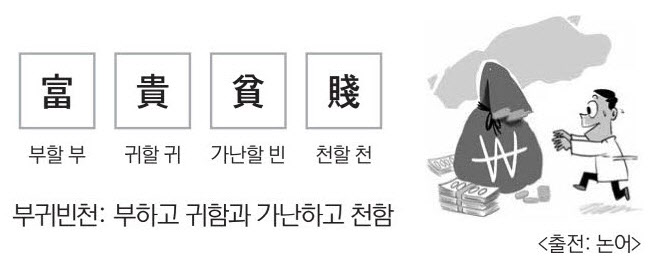

부귀와 빈천을 논어에서 찾아보자. 논어에도 부귀와 빈천에 대한 생각이 나오는데 대표적인 구절을 하나 소개해본다. "부유함과 귀함은 사람들이 원하는 것이다. 그렇지만 부당한 방법을 쓰면 '不以其道' 가능하다고 하더라도 그런 부귀에는 거처하지 않을 것이다." 논어의 이 구절을 보면 부귀를 추구하는 것은 사람들의 공통점이라는 것을 인정하고 있음을 알 수 있다. 다만 부귀를 좋아하는 만큼 그것을 성취하는 방법에 대한 정당성이 빠져버리면 취할만한 가치가 없다고 판단하고 있다. 과연 그것을 성취하는 정당성이라는 '其道'가 무엇일까? '其道'는 시대에 따라 변통이 필요할 것 같긴 하지만 최소한의 共感여부가 아닐까 한다.

/철산(哲山) 최정준(동문서숙 대표)