개성공단 폐쇄에 무기력하고

아주 우울한 기분을 느꼈다

선거가 있을 때마다 반복되는

북한과의 갈등으로 또 '절망'

이 적대와 악몽의 블랙홀에서

빠져나올 순간을 바라지 않는가

요즘 나는 이 반복의 문제에 대해 생각하곤 한다. 평생 살다시피 한 인천에서의 삶이 문득 답답하다고 느끼기도 하고 반복되는 가족들 간의 갈등이 괴롭다고도 생각한다. 글을 쓰는 것이 직업이지만 그것을 쓰기 위해 맞닥뜨리는 수많은 문제들이 언제인가부터는 창작의 고통쯤으로 미화되지 않는 만성화된 스트레스가 되어버린 것도 같다.

개성공단이 폐쇄되고 나서 나는 이 문제에 대한 안타까움이나 분노와는 차원이 다른 무기력하고 아주 우울한 기분을 느꼈다. 이러한 문제가 끊임없이 반복되어 왔다는 일종의 절망감 때문이었다. 선거가 있을 때마다 북한과의 갈등이 일어나고 그 문제가 증폭되어 전쟁의 기억이 있는 한국의 특정 세대를 자극해 휘어잡는 방식. 열 살 때쯤인가, 나는 학교 복도에 걸려 있던 커다란 패널 하나를 기억한다. 거기에는 북한이 금강산댐을 터뜨리면 우리나라의 주요 건물들, 63빌딩이나 국회의사당 등이 얼마나 잠기는지를 그려놓았는데 어린 마음에도 아주 불안하고 공포감을 느끼며 올려다보곤 했다. 그때 그 패널을 만든 선생님은 금강산댐이 정말 우리를 집어삼키리라 생각하며 그리셨을 것이다. 포스터물감으로 정성을 들여 수위를 표시하고 북한의 만행에 허리까지 잠겨버린 63빌딩을 착잡한 마음으로 세워놓았을 것이다. 그리고 시간이 지나 그것이 정권 유지의 한 방편에 불과했음을, 전쟁에 대한 불안과 공포를 악용한 남한정부의 쇼에 지나지 않았다는 사실을 알았을 때 우리는 얼마나 어이가 없었던가. 물론 옛일이고 우리는 과거에 연연해 하지 않는 '한국인'들이니까 곧 잊어버렸지만 말이다. 그때 우리가 냈던 '평화의 댐' 성금을 돌려받기 위해 국가를 상대로 소송이라도 걸었어야 했던 걸까. 우리는 왜 그런 일들을 그렇게 쉽게 없었던 것으로 덮었을까.

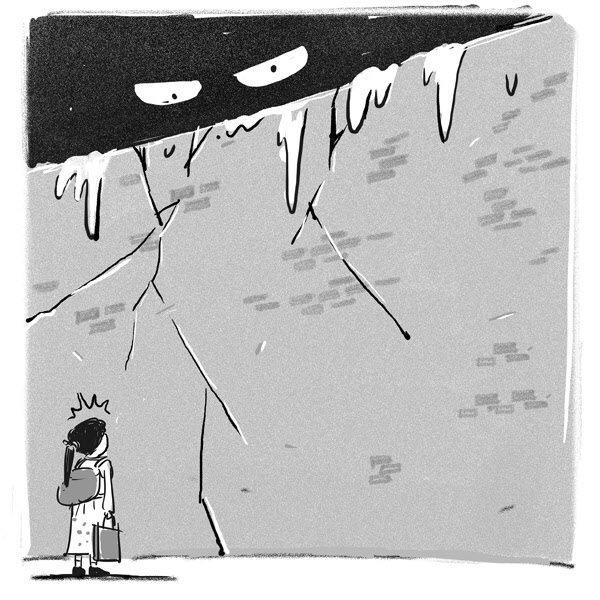

영화에서 필은 이 악몽 같은 블랙홀에서 빠져나와 마침내 불행한 반복에서 벗어나게 된다. 그것은 진정한 사랑, 타인을 진심으로 대하고 받아들여 완성한 사랑 덕분이다. 나는 이런 영화의 결말에 대해서도 심드렁할 만큼 상당히 마음이 상해 있기는 하지만 그렇지만 우리는 우리도 모르게 또다시 내일에 대해 생각하고 있지 않은가. 이 적대와 공포의 블랙홀에서 빠져나올 어느 순간을 사실 바라고 있지 않은가.

/김금희 소설가