아버지가 원했던 신문속 세상이

야합·비리 부정으로 얼룩진 정치

권력 준 적없는 세력이 활개치고

통치권자는 책임 방기한채 비호

그러는 동안 무구한 사람이 죽고

상처받는 세상 아니었다고 믿어

그런 아버지의 아침에 내가 또다른 풍경으로 등장하게 된 건 스무 살이 되면서였다. 내가 다른 신문을 구독하면서 집에는 두 개의 신문이 배달되었고 우리는 서로가 보고 있는 지면에서 펼쳐지는 세계, 서로가 지지하고 응원하는 세상의 동력, 그것을 구현하기 위해 선택한 정치적 방향에 대해서 때로는 직접적으로, 때로는 신문을 보고 있는 모습 자체를 통해서 드러냈다. 나는 내가 믿는 세계에 대한 열렬한 신념을 갖게 된 젊은이였지만 아버지에게 '급진적으로' 드러낼 수는 없었다. 아침이면 마주했던 아버지의 뒷모습, 신문이 놓여 있는 바닥으로 기울어진 어깨, 생각하는 사람의 느린 손동작 같은 것들이, 정치라는 것을 감각하고 있는 한 시민으로 남아 있기 때문이었다. 그러한 시민은 판단하는 사람이었고 선택하는 사람이었으며 거기에는 지켜야 할 하루의 일상과 그것의 중첩으로 이루어진 인생이 있는 것이었다.

요즘의 한국 정치를 바라보면서 참담함을 느끼는 것이 비단 나뿐일까. 현 정권을 지지했던 사람들, 그들이 이 공동체의 운명을 책임질 사람으로 현재의 대통령을 주목했을 때 거기에는 그들이 체험한 자기 삶이 있었으리라 생각한다. 그것을 무지나 판단착오로 몰아붙이는 것이 나쁜 것은 이 사회에 엄연히 존재하는 그들을 '익명화'시키는 행위이기 때문이다. 특정 세대, 특정 지역, 특정 계층의 누군가들을 익명화할 때 그렇게 누군가들을 제외시키고 없는 사람으로 만들 때 사회는 '기울어진 운동장', 개개인의 고유한 삶의 영역은 사라진 채 오직 위계로만 판단하고 관계를 권력화하는 세상으로 만들어진다. 그 기울어짐은 개개인의 시민에게 동일한 무게의 권리가 있음을 살피지 않는 순간 언제 어디서든 만들어지며 그 시소 타기는 우리가 그러한 관계망에서 과감히 벗어나지 않는 한 계속되는 것이다.

아버지가 아침마다 넘기던 신문 속의 세상이 어떠했는지, 지금의 한국정치보다 나았는지, 아버지의 어떤 인생이 그러한 정치적 선택을 하게 했는지는 다 알 수 없다. 하지만 나는 적어도 아버지가 원했던 사회가 야합과 비리와 부정으로 얼룩진 정치, 우리가 권력을 준 적 없는 세력이 활개치고 통치권자는 자기 책임을 방기한 채 특정 세력을 비호하며 그러는 동안 무구한 사람들이 죽고 상처받아야 하는 세상은 아니었다고 믿는다. 내가 참담해지는 것은 이러한 결과를 낳은 현 정권을 창출해낸 시민들의 손이 아니라, 시민들의 그러한 정치적 선택을 그저 자기 세력을 공고히 하기 위해 필요한 숫자쯤으로 환산해 그들의 열망을 무참히 저버린 데 대한 분노감 때문이다.

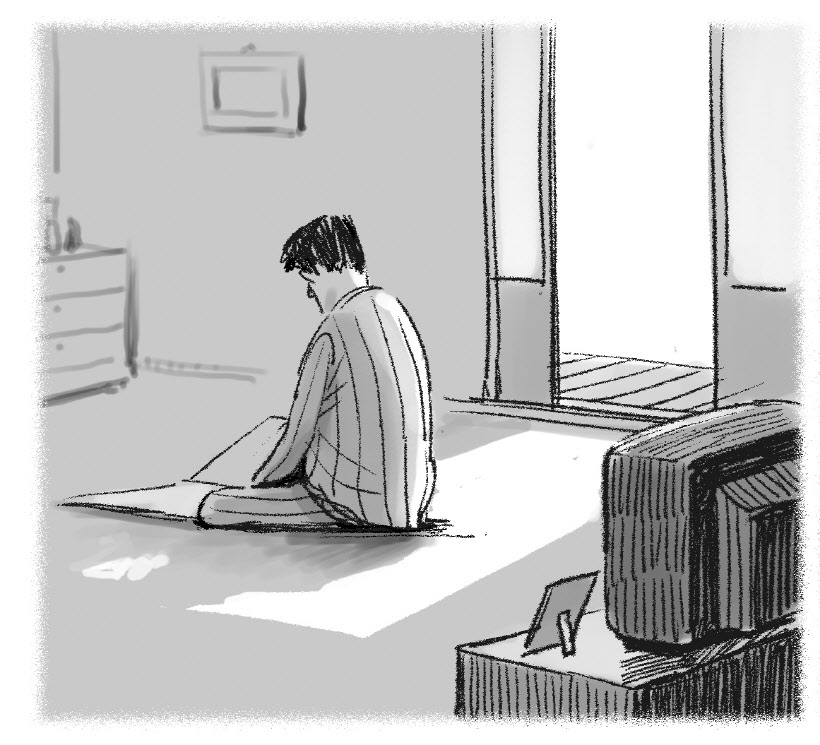

매일매일 충격적인 비리와 전횡의 보도가 나오는 가운데 나와 당신도, 우리의 아버지들이 그랬던 것처럼, 골똘해진다. 출근을 하기 위해 뛰고 누군가를 돌보고 통장의 잔고를 확인해야 하는 만만치 않은 무게의 일상 속에서 이 사회와 공동체, 정치라는 것에 대해 고민하는 것이란 사그락거리는 신문의 종잇장처럼 덧없고 무력하게도 느껴지지만 그래도 무언가 어떤 감각이 우리를 자꾸 앉혀서 생각해보게 하지 않는가. 그것에 대한 판단을 일률로 강요하지는 않아도 무언가를 생각하고 느껴보라고 하지 않은가. 그리고 그렇게 골똘해진 우리를(어린시절 아버지를 관찰했던 나처럼) 또다른 '어린 시민'들이 조용히 인식하고 있지 않은가.

/김금희 소설가