침몰한 지 1천73일 만인 23일 수면 위로 떠오른 세월호 인양 작업은 대형 여객선을 통째로 들어 올리는 작업 방식만으로도 세계에서 전례를 찾아보긴 힘든 방식이다.

특히 유속이 빠른 맹골수도와 같은 해역에서 침몰한 대형 여객선을 인양한 사례는 단 한 차례도 없었다.

비록 인양 방식 변경과 더딘 작업으로 세월호 인양업체인 상하이샐비지의 기술력에 의문을 제기하는 목소리도 컸지만 상하이샐비지가 세월호를 통째로 인양하기 위해 시도하고 있는 텐덤 리프팅(Tandem lifting) 방식은 그만큼 어려운 작업이라는 평가다.

텐덤 리프팅 방식은 해양 크레인을 활용해 인양하는 '플로팅 독' 방식과 달리 선체 아래 설치된 리프팅 빔을 끌어올려 반잠수식 선박에 얹는 인양방법이다.

가장 최근 통째로 선박이 인양된 사례는 지난 2015년 6월 1일 중국 양쯔강에서 침몰한 여객선 둥팡즈싱호가 닷새 만에 통째로 인양된 사례가 있었다. 그러나 크기 면이나 여건 등 모두 세월호와 비교 될 순 없었다.

당시 중국 당국은 456명의 탑승객 중 구조된 14명 이외에 추가 생존자가 있을 가능성이 희박해지자 침몰 나흘째 되던 날 유족들의 참여를 배제하고 선체를 끌어올렸다.

그러나 둥팡즈싱호는 길이 76m, 폭 13m, 여객정원 534명으로 길이 145m, 폭 22m, 여객정원 921명에 달하는 세월호에 비하면 절반 수준의 규모였다.

또 세월호가 침몰한 맹골수도는 물살이 센 해역이고 수심이 깊은 바다지만 둥팡즈싱호가 침몰한 양쯔강은 수심이 얕고 유속도 빠르지 않은 데다 침몰 지점이 육지와 가까운 지점이라 인양 작업이 수월한 편이었다.

전세계 선박 침몰 사례를 봐도 맹골수도처럼 험한 해역에서 세월호 크기의 선박을 통째로 인양한 사례는 찾아보기 힘들다.

지난 2014년 해양수산부가 낸 자료에 따르면 외국에서는 대부분 선체를 절단하고 인양하는 방식을 택한 것으로 나타났다.

2000년 이후 발생한 7천t급 이상 외국 선박의 주요 침몰사례 15건 중 선박을 인양한 사례는 14건이지만 이 중 상당수는 선체를 절단해 인양했다.

여객선은 아니지만 2000년 러시아 북부 바렌츠해에서 폭발 사고로 침몰한 1만3천t급 핵잠수함 쿠르스크호는 작업 시작 6개월 만에 인양됐다. 선체 길이가 155m로 세월호(145.6m)와 비슷하고 사고 해역 여건도 유사하지만 내부에서 어뢰나 미사일이 폭발할 수 있다는 우려로 절단된 채 인양됐다.

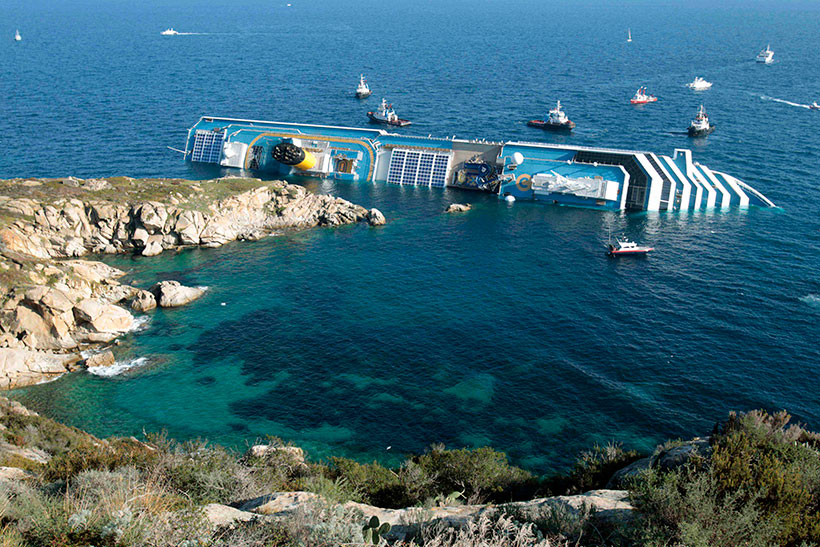

지난 2012년 1월 이탈리아 질리오섬 해안에서 침몰한 콩코르디아호(2014년 7월 인양 완료)의 경우 11만4천147t으로 세월호보다 16배가량 무거웠지만 연안에서 좌초해 완전히 물에 잠겼던 세월호와 달리 선체의 절반가량만 수면 아래에 잠긴 상태여서 인양 작업이 상대적으로 수월했던 것으로 알려졌다.

좌초 20개월만에 인양된 콩코르디아호에 들어간 비용은 총 15억유로(약 2조원)에 달했다.

인양이 포기된 사례도 많았다.

2006년 2월 이집트 연안의 홍해에서 침몰한 1만1천779t 여객선 '알-살람 보카치오 98'은 침몰한 수심(800m)이 너무 깊어 인양이 이뤄지지 않았다. 1994년 9월 스웨덴 연안의 발트해에서 침몰해 852명의 희생자를 낸 1만5천556t급 여객선 에스토니아호는 깊은 수심과 인양 중 시신훼손 등의 가능성 때문에 스웨덴 정부가 인양을 포기한 바 있다.

/박주우기자 neojo@kyeongin.com

인양이 포기된 사례도 많았다.

2006년 2월 이집트 연안의 홍해에서 침몰한 1만1천779t 여객선 '알-살람 보카치오 98'은 침몰한 수심(800m)이 너무 깊어 인양이 이뤄지지 않았다. 1994년 9월 스웨덴 연안의 발트해에서 침몰해 852명의 희생자를 낸 1만5천556t급 여객선 에스토니아호는 깊은 수심과 인양 중 시신훼손 등의 가능성 때문에 스웨덴 정부가 인양을 포기한 바 있다.

/박주우기자 neojo@kyeongin.com