고려때부터 개간 18·19세기 들어 본격화

1974년 방조제·경지정리 '용수문제' 해소

농경과 정착생활을 시작하면서 인간은 배산임수(背山臨水) 지형에 마을을 이뤘습니다. 배산임수지형은 바람을 막아주고 물을 얻기 편한 곳이었으며 밭농사와 땔감을 얻기에도 유리했기 때문입니다. 하지만 인구가 늘어나고 논농사가 발달하면서 점차 저습한 평야지대도 개간되었습니다.

평택시는 저습한 평야지대에 형성된 도시입니다. 그래서 구릉이 매우 적고 전체면적 중 80%가 평야입니다. 조선후기까지만 해도 평택평야는 대부분 경작이 불가능한 황무지와 간석지였습니다.

하천을 통해 내륙 깊숙이 바닷물이 유입되어 식수와 농업용수를 구하기도 힘들었습니다. 경작 가능한 토지가 적고 척박한데다 농업용수가 부족하다보니 인구밀도도 매우 낮았습니다.

평택평야를 크게 변모시킨 것은 간척(干拓)입니다. 우리나라에서 대규모 간척이 시작된 것은 고려 후기부터이고 조선 전기에도 국가나 관청, 권력자들이 경기 연안을 간척하여 소유하는 경우가 많았지만, 평택평야는 대체로 간척기술이 발달한 18·19세기가 지나서야 간척이 본격화되었습니다.

평택평야의 간척이 늦어진 것은 조수간만의 차가 매우 심했기 때문입니다. 또 설령 간척되었다고 해도 심한 물살에 제언이 무너져 포락(浦落)되어 버리기 일쑤였습니다. 19세기 간척의 주체는 궁실과 관청, 군영, 왕족과 권력자, 빈농층 등 매우 다양했습니다.

이들은 백성들의 노동력을 동원하여 안성천과 진위천 중하류지역을 간척했습니다. 조선정부도 면세혜택을 주며 간척을 권장했습니다. 이 같은 정책으로 평택평야에는 내수사를 비롯하여 여러 궁실들과 어영청, 수어청, 장용영과 같은 군영, 정조 때 왕실의 비호를 받았던 용주사의 토지들이 널려 있게 되었습니다.

일제강점기에는 식량증산을 위한 대규모 간척이 시도되었습니다. 초기에는 한국에 건너와 서울이나 개항장에서 상업으로 부를 축적한 일본인들이 그동안 개간되지 못했던 황무지나 갯벌을 막아 농장을 만들었습니다.

1910년대 토지조사사업으로 국공유지가 강탈당한 뒤에는 동양척식주식회사나 일본인지주, 친일지주 소유의 대규모 농장이 조성되었습니다. 일제 말에는 대가뭄으로 전쟁물자 수급이 어려워지자 면적이 넓은 하천의 하류지역까지 간척이 시도되었습니다.

심지어 바닷물이 드나드는 지역의 공유수면매립허가까지 남발하여 다양한 문제를 야기했습니다. 평택평야에는 일제 말의 간척으로 팽성읍의 암기원들, 오성면의 평원농장, 임전조선농장, 길본농장, 청북읍의 동척농장 등이 조성되었습니다. 하지만 상당수는 조수간만의 차에 따른 강안침식과 제방유실로 경작이 어렵거나 버려졌습니다.

평택평야의 간척은 한국전쟁 뒤 난민정착사업에 따른 간척과 1974년 아산만 및 남양만방조제 건설로 종료되었습니다. 제1공화국 정부와 유엔사령부는 월남난민들의 안정적 정착과 전후복구를 목적으로 경기도 화성시나 평택시, 전북 군산, 옥구 일원, 전남 장흥 등 미개간지가 많은 지역에 피난민수용소를 세우고 난민정착사업을 전개했습니다.

평택평야는 이들에 의해 일제가 간척했지만 제언유실 등으로 포락된 지역과 간척에 실패했던 지역, 바닷물이 드나들던 공유수면과 하천부지가 간척되어 경지면적이 더욱 넓어졌습니다. 하지만 간척으로 확대된 경지면적의 농업생산력은 매우 낮았습니다.

그것은 수해(水害)와 염해(鹽害) 때문이기도 했지만 무엇보다 만성적인 농업용수부족과 가뭄(旱害)이 가장 큰 원인이었습니다. 이 같은 문제를 한꺼번에 해결한 사건이 1974년 5월의 아산만 및 남양만 방조제 준공과 경지정리사업입니다.

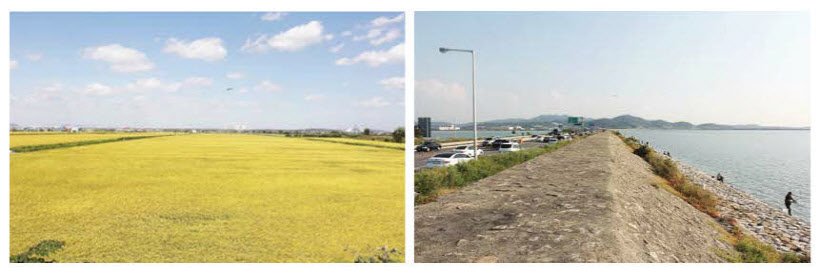

방조제 준공과 경지정리사업으로 평택평야는 가뭄 없는 수리안전답으로 변모하여 전국 최고의 농업생산력과 질 좋은 평택미를 생산하는 곡창지대가 되었습니다.

/김해규 한광중 교사

※위 우리고장 역사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

![[경인신공]선생님이 들려주는 우리고장 역사/고양시 덕양산 행주산성](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201705/2017051501000958200046191.jpg)

![[경인신공]선생님이 들려주는 우리고장 역사/수원의 역사가 깃든 팔달산](https://wimg.kyeongin.com/news/legacy/thum/201705/2017050801000489000022951.jpg)