"아저씨, 아저씨 우체부 아저씨, 큰 가방 메고서 어디 가세요~♪"

어렸을 적 누구나 한 번쯤 따라 불렀던 '우체부 아저씨'란 노래다. 이 노랫말처럼 우체부들은 비가 오나 눈이 오나 갈색의 큰 가방을 메고 도보나 자전거 혹은 오토바이를 타고 집집마다 다니며 소중한 사연이 담긴 편지를 전달하곤 했다. 그런데 우체부라는 호칭은 '잡부'를 연상시킨다는 의견이 많아 정부가 1980년대부터는 '집배원'으로 부르기를 유도했고, 1990년대에 들어서는 집배원이라는 호칭이 완전히 정착됐다. 예전에는 해당 동네를 담당하는 구역의 집배원 얼굴을 동네 사람들이 아는 경우가 대부분이었다. 하지만 아파트 등 주택의 변화, 택배회사의 난립으로 자기 동네의 집배원이 누군지에 대해서는 관심조차 없어졌다.

집배원의 시작은 우리나라 최초의 우편 업무 관청인 우정국(郵政局·1884)이 생겼을 때부터다. 이 당시 집배원은 '벙거지꾼'이라고 불렸으며, 당시엔 자세한 주소 없이 어디 어디에 가서 어느 집에 사는 사람이라는 말만 듣고 찾아가 배달하는 수준이었다. 한편 1884년 12월 4일 우정국 개국을 기념하는 축하 잔치가 열렸는데, 이 행사를 이용해 개화파들이 '갑신정변'을 일으켰다. 이 사건으로 우정국은 개국한 지 겨우 5일 만인 12월 8일 폐지됐고, 우정국이 폐지된 후 1895년 우체사(郵遞司)가 설치될 때까지 10년 동안은 다시 역참(驛站) 제도가 계속 사용됐다.

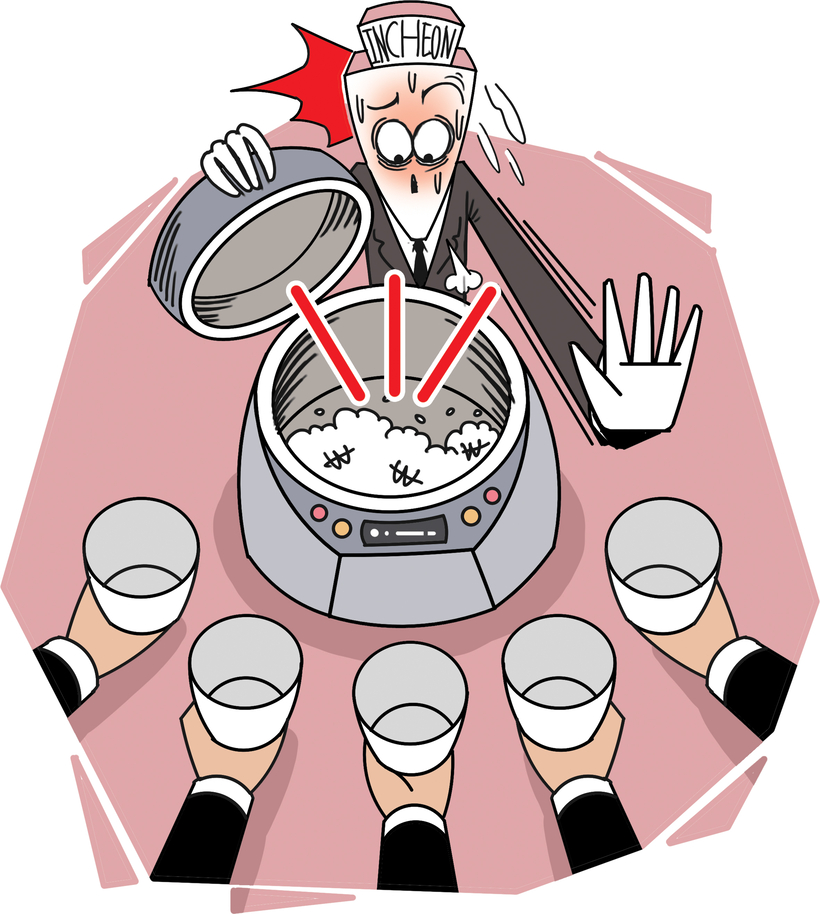

최근엔 인터넷과 휴대전화 등의 발달로 우편 취급량이 줄어들 것이라고 생각되지만 아이러니하게도 택배 배송 업무가 급격히 늘어나면서 집배원들의 노동 강도는 해가 갈수록 세지고 있는 추세다. 실제로 살인적인 업무량 때문에 과로사하는 집배원들이 적지 않다고 한다. 오죽하면 우체국에서 계약직 집배원 업무를 몇 년 간 하면 정규직으로 100% 전환 시켜준다고 해도 중간에 포기하고 나가는 사람이 태반일 정도다. 급기야 지난 6일에는 안양우체국에서 일하던 20년 경력의 집배원이 과로를 못 견뎌 분신자살을 하는 안타까운 일까지 발생했다. 남들에게 기쁨을 전하지만 정작 자신들은 지옥 같은 시간을 보내고 있을 집배원들의 처우가 하루 빨리 개선되길 바란다.

/김선회 논설위원