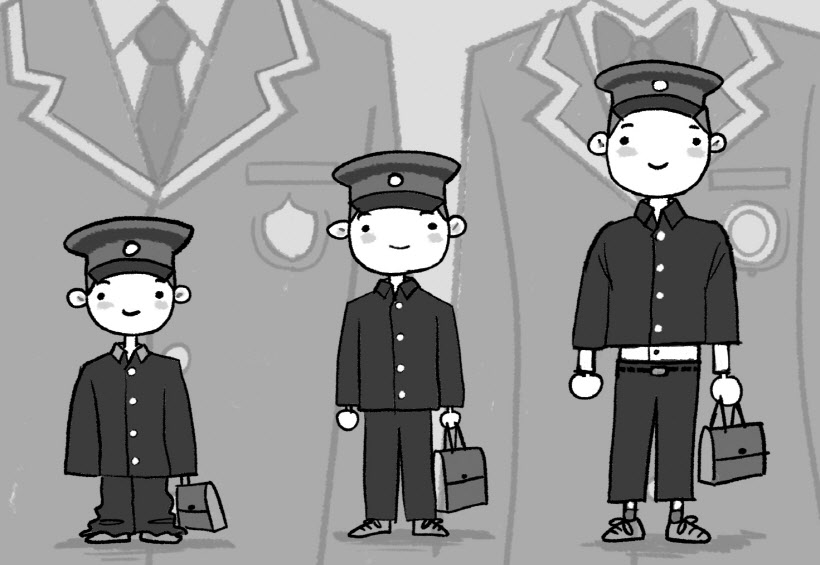

중학교에 진학해 교복을 입고 한동안 징징거렸다. 형들이 입어도 될 정도로 컸다. 여름에는 상의가 하얀 하복을 입었다. 역시나 몸집보다 터무니없이 큰 통에, 질질 끌렸다. 깡마른 체격에 큰 옷을 걸치니 영락없는 허수아비 꼴이었다. 어머니는 '잘만 어울린다'고 딴청이셨다.

2학년이 되자 비로소 교복에 몸을 맞출 수 있었다. 중3 때는 동복이 작아져 바지 밑단을 뜯어 기장을 늘렸다. 상의는 늘릴 방법이 없어 몸이 불편할 정도로 꽉 끼었다. 키 큰 친구는 바지 기단이 정강이까지 올라왔고, 엉덩이 부분은 누더기가 됐다. 그래도 다들 동복 한 벌, 하복 한 벌로 3년을 버텼다.

교복은 치명적 단점이 있다. 한겨울 추위를 막아내지 못한다. 요즘은 방한기능이 좋은 잠바를 덧입지만, 70년대 말에는 교복 위에 입는 게 허용되지 않았다. 내복이나 털옷을 여러 겹 껴입는 바람에 교복 상의는 늘 빵빵했다. 고등학교 등굣길, 한겨울 칼바람 부는 동인천 고개를 넘는 건 고문(拷問)이었다. 그때마다 '언제나 이 고난을 면하나'하고 되뇌었다.

1970년대 초, 시골 초등학교에는 가방을 못 사 보자기를 둘러메고 등교하는 학생이 여럿이었다. 6년 내내 보자기인 친구도 있었다. 중학교에 진학해서는 사복을 입고 등교하는 친구도 몇 있었다. 한두 달 지나 교복을 입고 등교했으나 사춘기 여드름 친구는 내내 부끄러워했다.

올해 중학생에게 무상교복을 입히겠다는 경기도의 구상이 무산됐다. 예산은 섰으나 주문과 생산, 배급 등 시간이 부족해 내년에나 가능하다고 한다. '포퓰리즘'이란 비판이 있지만 어릴 적 생각을 해보면 고개가 끄떡여진다.

누더기 교복에 보자기를 메고 학교에 간 경험이 있다면 '교복'은 가슴 짠한 기억의 조각일 수 있다. 지금은 웃을 수 있으나 그때는 서럽고 부끄러웠을 것이다.

이제 형이나 선배들로부터 교복을 물려받는 일은 없어지게 됐다. 졸업식장에서 달걀에 밀가루 세례를 받는 것도 모자라 갈기갈기 찢긴 채 버려졌던 수난사도 함께 없어졌으면 한다. 교복이 뭔 죄가 있겠는가.

/홍정표 논설실장