"시대마다 고유한 질병이 있다"로 시작하는 철학자 한병철 교수의 저서 '피로사회'는 난해함에도 불구하고 출간되던 2012년 무려 4만2천권이 판매됐다. 가히 '열풍'이라 할 만 했다. 출판 관계자들은 '새털처럼 가벼운 대중인문서가 판치는 출판계에서 벌어진 일대 사건'이라며 놀라움을 감추지 못했다. 그러면서도 '피로사회'라는 제목이 판매에 크게 영향을 미쳤을 것이라고 입을 모은다. 누구나 고단한 피로사회에 살고 있다고 믿는 현대인들이 "맞아! 나도 피로해."라며 왠지 제목에 친근감을 가졌을 것이란 얘기다. 가령 쉽지 않은 책 '정의란 무엇인가'가 저자 마이클 샌델조차 놀랄 정도로 특이하게 우리나라에서 베스트셀러를 기록한 것과 비슷한 경우다. 민주화를 이뤘지만 우리 사회가 아직도 정의롭지 못한 사회라고 믿는 사람이 그만큼 많기 때문이다.

이 책은 전 세계적으로도 큰 반향을 일으켰고 한 교수는 유명인사가 됐다. 한 교수는 현대사회는 '성과사회' '자기착취시대'라고 규정한다. 현대인은 "넌 할 수 있어!"라고 외치는 과도한 긍정성 때문에 죽을 때까지 일하며, 자신을 스스로 착취하면서도 실제 본인들은 이를 인식하지 못하고 있다고 주장한다.

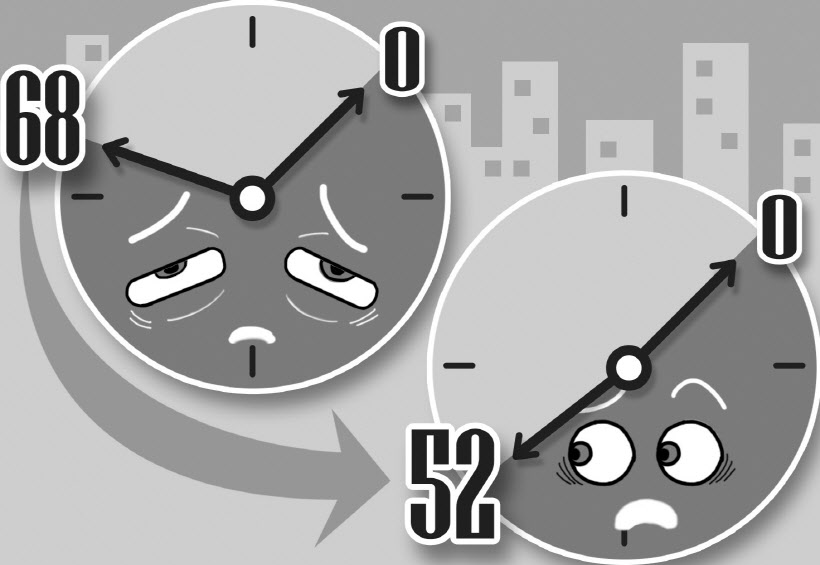

어제 주당 근로시간을 최장 68시간에서 52시간으로 단축하는 근로기준법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 이제는 아무리 수당을 더 준다 해도 52시간 초과하는 일을 시킬 수 없다. 그러므로 야근과 휴일 근무를 당연시했던 직장인 역시 업무 관행과 직장문화가 바뀌지 않으면 안된다. 이제는 근로시간이 줄어든 만큼 생산성 향상을 위한 기업과 개인의 노력이 동반되어야 할지도 모른다. 생산성을 맞추기 위해서는 주어진 시간에 나름의 성과를 내야 한다. 한 교수의 지적대로 피로사회의 원인인 '성과주의'가 또다시 거론될 수밖에 없다. 근로시간 단축으로 육체적 피로는 줄어들겠지만, 근로자는 '성과'라는 또 다른 적과 싸워야 할 처지에 놓였다. 스트레스는 심화되고 피로감은 더 가중될지도 모른다.

철학책 '피로사회'는 이렇게 결론을 내린다. "규율사회는 광인과 범죄자를 낳는다. 반면 성과사회는 우울증 환자와 낙오자를 만든다." 지금, 우리는 그런 사회에 살고 있다.

/이영재 논설위원